O tal “Poder Moderador” dos militares: a volta dos que não foram – I

Talvez a maioria dos participantes da marcha contra o racismo e o fascismo, que ocorreu no trecho da avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, entre a igreja da Candelária e o monumento a Zumbi dos Palmares, no domingo de 7 de junho passado, não soubesse que, exatamente naquele mesmo lugar, há 32 anos, em 13 de maio de 1988, outra passeata não pôde completar o mesmo trajeto.

O Brasil já se encontrava sob a égide da “Nova República”. O Congresso Nacional, instalado em 1º de fevereiro de 1987, discutia o projeto de uma nova Constituição. Naquela data, no centenário da assinatura da Lei Áurea, militantes do movimento negro protestavam contra o que chamavam “a farsa histórica da abolição da escravatura” e, na altura do Palácio Duque de Caxias, sede do Comando Militar do Leste, foram impedidos, por tropas do Exército, de prosseguir até o monumento ao líder quilombola, situado na famosa praça Onze. Quiçá mais famosa pela marchinha carnavalesca do que pela Batalha de Riachuelo a que, originalmente, faz remissão.

Tratar-se-ia de uma operação de garantia da lei e da ordem por iniciativa de qualquer dos poderes constitucionais como dispõe o art. 142 da Constituição? Bem, naquela data ainda não havia o art. 142 e a hipótese de atuação de forças federais, no âmbito interno, para “garantia dos poderes constitucionais”, deve, por óbvio, ser afastada: não se avistava naquela manifestação qualquer ameaça às instituições, ou, melhor dizendo, nas palavras da “Constituição vigente”, de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969, ameaça aos “poderes constituídos”.

A bem da verdade, para o Exército, havia, sim, uma ameaça. Pudemos ter conhecimento disso graças a um “furo” (lembrou-se de algo, caro leitor?) de reportagem do saudoso jornalista Clóvis Rossi. Deu na Folha de S. Paulo: segundo informe sigiloso sobre “a situação da subversão no Brasil”, assinado pelo então general-de-brigada Paulo Neves de Aquino, apresentado na 17ª Conferência dos Exércitos Americanos, realizada em Mar del Plata, na Argentina, em novembro de 1987, “dos 559 membros da Assembleia Geral Constituinte, cerca de trinta por cento são militantes ou simpatizantes das organizações subversivas (OS)”.

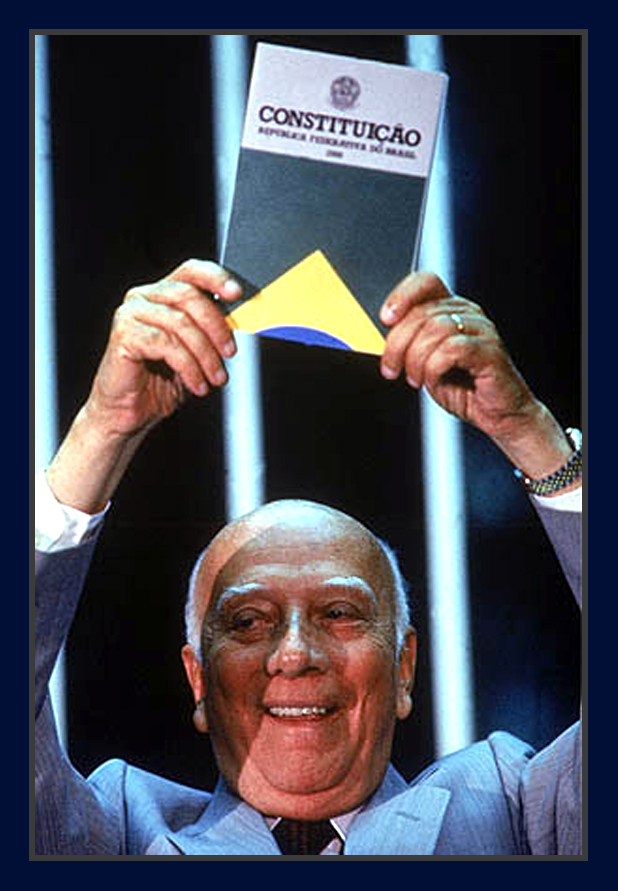

Como? Constituintes e “subversivos” da ordem? Mas, no exercício do poder constituinte soberano, não se está a instaurar a própria ordem? Curioso: todos os “subversivos”, mais tarde, assinariam a Constituição em 5 de outubro de 1988!

O Exército, que, no Segundo Império, se fartara do epíteto de “capitão do mato”, em razão da missão que lhe era destinada no sentido de cumprir mandados de captura de escravos fugidos, e que se empenhara em substituir a forma de governo monárquica pela República, estava ali, na “Nova República”, reprimindo negros que protestavam contra uma historiografia centrada em certo hagiológio da Princesa Isabel.

Mar del Plata, novembro de 1987: as raízes do combate ao “marxismo cultural”

Mas faz sentido: na referida conferência militar identificara-se o dedo do “movimento comunista internacional” nos movimentos ecológicos, feministas, estudantis, antirracistas, de defesa dos povos indígenas, de liberdade de orientação sexual e da descriminalização do uso de drogas, ou na teologia da libertação. Para os militares ali reunidos, seria preciso combater o “amerocomunismo”, que não se orientava mais por táticas guerrilheiras revolucionárias ou atos de “terrorismo”, mas pelo que, hoje, conhecemos como, soit disant, “marxismo cultural”, baseado nas ideias de Antonio Gramsci.

Segundo o relatório do encontro, “para Gramsci, o método não consistia na conquista ‘revolucionária do poder’, mas em subverter culturalmente a sociedade como passo imediato para alcançar o poder político de forma progressiva, pacífica e perene”. E continuava: “Para este ideólogo, a ideia principal se baseia na utilização do jogo democrático para a instalação do socialismo no poder. Uma vez alcançado esse primeiro objetivo, se busca impor finalmente o comunismo revolucionário. Sua obra está dirigida especialmente aos intelectuais, profissionais e aos que manejam os meios maciços de comunicação social”.

O que os militares não esclareceram é como se articularia a ação desses, nas palavras do General Golbery do Couto e Silva, “conglomerados amplos”, com os imperativos do pensamento gramsciano de centralismo democrático e autodisciplina, pedras angulares da ação política do “príncipe moderno”.

Aquele consenso castrense explica a repressão ao protesto de 13 de maio de 1988. Por certo explica muita coisa nos dias de hoje. Era, e ainda é, preciso exibir um desapreço ostensivo a civis que fazem política, e não a revolução armada. Fazer valer, como algo natural, a intervenção militar em assuntos internos. Mas isso não é natural no regime democrático.

Convenhamos: se um “lado” está armado e faz ameaças ao “lado” desarmado, essa coisa tem nome. Chama-se covardia e pior covardia quando o braço armado se impõe sobre concidadãos desarmados. Em Atenas, berço da democracia, até mesmo a guerra era objeto de deliberação da assembleia popular – Eclésia − reunida em um platô conhecido como Pnyx, próximo à Ágora. Apenas após uma deliberação democrática no sentido de guerrear eram os técnicos militares chamados para manejar a estratégia e as táticas necessárias ao alcance da vitória.

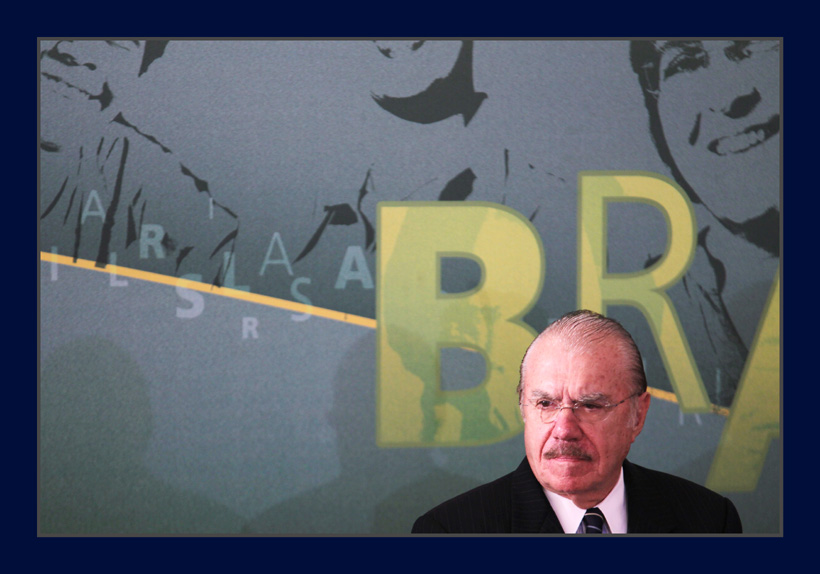

Concretamente, naquele episódio: onde a ofensa a lei? Onde a desordem? E mais: de quem teria partido a decisão de pôr as tropas na rua, impedindo a passagem dos manifestantes? Do comandante supremo das Forças Armadas? Este, José Sarney, já assinalou, nas páginas d’Os Divergentes, o compromisso de seu governo, naquela ocasião, com a causa da “consciência negra”. Não seria crível que tenha determinado aquela repressão a afrodescendentes que lutavam, simplesmente, por consideração de outro olhar sobre a escravatura no Brasil.

O mais provável, pois, é que o estamento militar tenha atuado, naquele evento, de forma autônoma. Valendo-nos da linguagem do Ato Institucional nº 1, de 1º de abril de 1964, podemos dizer que, encerrado o regime militar, “espírito e o comportamento das classes armadas” corriam em paralelo ao “poder constituinte”. Perseverava-se, conforme as palavras de Francisco Campos impressas naquele ato institucional, em uma “legitimação por si mesma”, legitimação de uma concepção de Estado, em que a força estatal deve organizar a sociedade civil, ao invés de essa organizar aquela. Foi um povo “bestializado”, na expressão de Aristides Lobo, que assistiu à quartelada destinada a derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto converter-se em proclamação da República. Continuamos a sê-lo?

A mais recente lição dos generais norte-americanos aos militares brasileiros

Quem quer que, no Brasil, tenha tomado conhecimento da recente declaração do General James Mattis, primeiro secretário de Defesa do governo Donald Trump, acusando o presidente dos EUA de ordenar que as Forças Armadas violassem direitos constitucionais de cidadãos americanos, deve ter se surpreendido. Nossa tradição de intervenções militares em assuntos internos, desde a queda de Dom Pedro II, não leva a crer que servidores da Pátria, armados, quando se imiscuem em política, procurem observar direitos constitucionais de cidadãos brasileiro. Intervenções manu militari, no Brasil, salvo a exceção do Movimento de 11 de novembro de 1955, significam, mais dia, menos dia, o porrete.

No mesmo sentido, deve o cidadão brasileiro ter se espantado com as referências do ilustre militar às palavras da 14ª Emenda à Constituição dos EUA (“igual justiça sob a lei”), gravadas no frontispício do prédio da Suprema Corte; deve ter ficado boquiaberto ao ter ciência de que um general, que cita textos de James Madison em “Os Federalistas”, havia dito que “devemos rejeitar e responsabilizar quem, em cargo público, faria macaqueação de nossa Constituição”, no que foi prontamente apoiado pelos generais Colin Powell, ex-secretário de Estado, e Wesley Clark, ex-comandante da OTAN.

Não bastasse isso, o mesmo Mattis arrematou: “Quando me juntei às Forças Armadas, há cinquenta anos, prometi, sob juramento , apoiar e defender a Constituição. Nunca sonhei que tropas, fazendo o mesmo juramento, receberiam ordens, sob qualquer circunstância, para violar direitos constitucionais de seus concidadãos, muito menos proporcionar uma foto bizarra para o comandante-em-chefe eleito, acompanhado da liderança militar”. A essa admoestação, o comandante-em-chefe do Estado Maior-Conjunto das Forças Armadas dos EUA, General Mark Milley, respondeu pedindo desculpas ao povo por ter, por sua conduta, “criado a percepção de estarem as Forças Armadas envolvidas em políticas domésticas”!

É claro que a Constituição dos EUA, hoje, não é a mesma dos tempos do General George Washington, nem as Forças Armadas dos EUA são, hoje, as mesmas dos tempos dos genocídios de povos originários levados a efeito por Andrew Jackson ou pelo General George Custer; nem do expansionismo territorial do General Sam Houston. Sim: sucessivos deployments de tropas no Caribe, no Pacífico, na América Central, desde o final do século XIX; Hiroshima e Nagasaki; bombas de napalm, primeiro em Tóquio e depois, no Vietnã; Operação Brother Sam; Escola das Américas (Panamá), Abu Ghraib e Guantánamo são alguns dos pontos que maculam o elevado conceito das Forças Armadas do EUA; já sua Suprema Corte avança e recua na busca da melhor hermenêutica constitucional. Mas, nos EUA, como dizia o Justice Charles Evans Hughes, “vivemos todos sob uma Constituição e a Constituição é o que os juízes dizem o que ela é”.

Essa Constituição, a que os militares prestam o solene juramento de respeitar, tem incorporado direitos fundamentais da pessoa humana, como fruto das inúmeras lutas emancipatórias do povo norte-americano, desde 1787. Quem assinalou isso foi um antigo editor da afamada Harvard Law Review − quem sabe, também ele, militante do “marxismo cultural” − chamado Barack Obama. A luta faz a lei, já foi dito alhures, mas essas palavras cabem, perfeitamente, na boca desse tal Obama.

Já no Brasil, os militares não prestam juramento de apoiar e defender a Constituição. Isso não está no Estatuto dos Militares (Lei 6.880, de 1978). E acham natural imiscuírem-se em assuntos internos, à guisa de executar a “política de segurança nacional” ou de impor o cumprimento da “lei e da ordem”. Isso está no Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880, de 1978). Vale lembrar que a primeira Assembleia Constituinte, no Brasil, foi dissolvida, em 1823, por tropas do Exército. Obrigado a evadir-se do prédio onde se realizavam os trabalhos, restou ao constituinte Antônio Carlos de Andrada e Silva, relator do projeto de texto constitucional, curvar-se a um dos canhões e dizer: “Respeito muito o seu poder”.

Como dizia Ulysses Guimarães, “a matéria-prima da política é a saliva”, não as armas. A sequência de intervenções militares contra “inimigos internos” levou a uma nefasta naturalização da ingerência das Forças Armadas em políticas domésticas. Essa naturalização espelhou-se na construção do art. 142, que reconhece a função das Forças Armadas na garantia da “lei e da ordem”. Apenas um punhado de “constituintes subversivos” protestou contra esse enunciado.

Compulsando os substitutivos 1 e 2 do relator da Comissão de Sistematização; o Projeto A e o Projeto B, discutidos e votados em Plenário, no 1º e 2º Turno, respectivamente, pelo Congresso Nacional constituinte, pode-se ver que houve batalhas em torno dessa expressão. De início, os militares poderiam ser chamados por “iniciativa expressa” dos poderes constitucionais para a garantia da “ordem constitucional”. A pressão militar conduziu o relator − um advogado que tivera seus direitos políticos suspensos pelo regime autocrático de 64 − a modificar a expressão para “por iniciativa de um destes, da lei e da ordem”, redação que prevaleceu no Projeto A (votação no início do 1º Turno).

Mas, “de um destes”, qual? Se o presidente da República era a autoridade suprema das Forças Armadas, resolve-se o enigma: o Poder Executivo! No Projeto B, para o início do 2º Turno, registrou-se, ainda como art. 148, o enunciado do art. 142, em sua redação definitiva: qualquer dos poderes constitucionais pode requisitar contingentes das Forças Armadas para garantir “a lei e a ordem”.

Permanece, porém, um problema na interpretação do art. 142. E se houver um conflito entre os poderes constitucionais, a primazia, para o fim de chamamento das Forças Armadas, é do presidente da República, considerada sua condição de “autoridade suprema” dos militares, organizados com base na hierarquia e disciplina? Essa resposta só pode ser dada pelo Supremo Tribunal Federal, intérprete definitivo do texto constitucional e guardião da Constituição, nos termos do art. 102. E já começou a fazê-lo, pelas mãos do Ministro Luiz Fux. Seu entendimento deverá ser submetido, ainda, à consideração do Plenário do STF. A conferir.

Em tempo: a Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Sob a égide do novel art. 142, no dia 9 de novembro do mesmo ano o Exército estrearia sua performance como garantidor da lei e da ordem, no curso de uma greve de metalúrgicos da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda (RJ). Três operários morreram, sendo dois deles baleados e um a coronhadas; mais de cem operários restaram feridos.

Um monumento projetado por Oscar Niemeyer, erguido para homenagear os mortos, foi, posteriormente, destruído por uma bomba.

*Thales Chagas Machado Coelho é advogado e mestre em Direito Constitucional pela UFMG

—

O tal “Poder Moderador” dos militares: a volta dos que não foram – III