As lágrimas que a esquerda derrama pela morte do maior líder revolucionário da América Latina, e um dos maiores da história mundial, carregam duas emoções – uma explícita, outra oculta. A primeira, consternada, lamenta a morte de um de seus símbolos máximos.

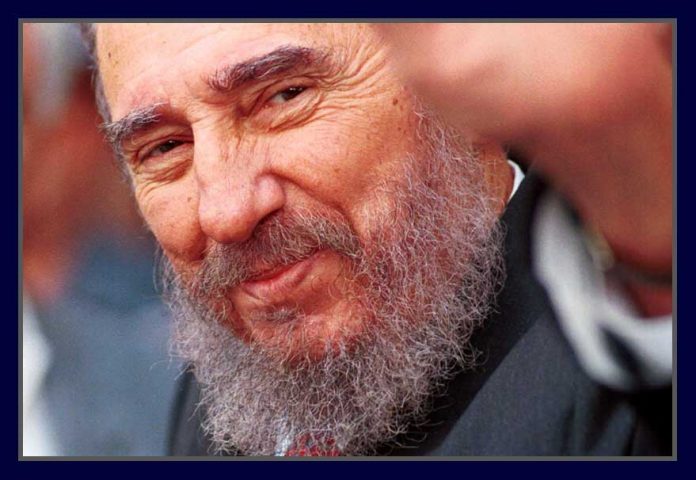

Fidel Castro foi um revolucionário pop, com fartura imagética de sua trajetória como comandante de Cuba. Contraditoriamente, enquanto sua estampa icônica corria livre ao redor do mundo, os cubanos tinham as notícias censuradas pelo Estado onipotente.

Num aparente paradoxo, a mídia capitalista fartava-se em espargir o perfil do comandante que amedrontou os EUA, a Nação mais poderosa do planeta. Com muito menos amarras, a imprensa dos países livres difundiu Fidel e seu escudeiro, Che Guevara, como mitos revolucionários.

Com isto, motivaram gerações de jovens que acreditaram na esquerda revolucionária como expiação dos pecados da direita “opressora”. Quem já nutriu esperanças juvenis, emociona-se ao rever as imagens de Fidel e seus companheiros na guerrilha em Sierra Maestra e, em 1959, na chegada a Havana para tomar o poder cubano.

O pranto recai sobre o sonho universal do povo livre, sem tiranias, com liberdade para decidir seu destino. Esta é a primeira emoção, sem camuflagem.

A outra, recôndita e envergonhada, é por um Fidel que morreu em vida. O homem que libertou seu povo da espoliação adventícia é o mesmo que o reprimiu, cerceando o direito à liberdade.

Fidel Castro sagrou-se revolucionário, mas morreu ditador. Deu ao povo saúde e educação, mas suprimiu os direitos sagrados de ir e vir, de divergir e de não ser punido por dizer o que pensa. Negou-lhe a democracia que prometera.