As empresas de engenharia pesada estão encontrando dificuldades para se recolocar no mercado e, assim, acelerar os projetos de reconstrução da infraestrutura de transportes e distribuição de energia. Este segmento da economia é essencial para oferecer a investidores nacionais (principalmente os grandes fundos de pensão dos funcionários das estatais – federais, estaduais e até alguns municipais) e estrangeiros (também fundos de aposentadoria da Europa, Estados Unidos, Japão e Chile, principalmente). Sem contar, evidentemente, com interessados estratégicos, como a China, que está de olho na construção de grandes vias de escoamento que levem os produtos de seu interesse o mais barato e rapidamente possível da costa do Atlântico para o litoral do Pacífico.

Segmento levado à lona pela operação Lava Jato e, na sequência, pela perseguição declarada do atual governo federal, que atribui às empresas nacionais do setor de construção a responsabilidade pelo financiamento da personalidade política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse líder, no entender dessa corrente que está no poder, viabilizou a escalada da esquerda, a partir do governo Itamar Franco.

A este movimento é atribuída a inclusão das agendas identitárias, de costumes, racialistas, anticristãs, com teses abertamente contrárias à moral religiosa, tais como defesa do aborto, homossexualismo (casamento gay e demais franquias LGBT). Isto sem falar da ressurreição do espantalho dos anos 1950 do “comunismo ateu” e do anticlericalismo que, no atual momento, trocou o símbolo do “ópio do povo”, que foram os padres católicos do falecido Papa Pio XII, pelos pastores da constelação de seitas evangélicas, que tomaram o lugar dos antigos fundamentalistas católicos. Esta mistura esquizofrênica confluiu para a destruição de um dos projetos geopolíticos brasileiros de maior êxito, que perpassou vários governos e regimes. É de desconfiar de onde viria.

Um leque de empresas nacionais saudáveis é uma base essencial para captar recursos internacionais para o financiamento de longo prazo, inerente a esse tipo de oferta de oportunidade que o Brasil abre para os investidores estrangeiros. Faz parte do pacote, inevitavelmente, o sócio nacional qualificado e com credibilidade, dois requisitos que a engenharia e a gestão nacionais podem oferecer aos interessados.

A vitrina são estradas de ferro, rodovias, aeroportos, metrôs e, até mesmo, a barreira de contenção contra furações de Nova Orleans, na América do Norte, realizada pela construtora Odebrecht, vencedora de uma duríssima e insuspeita concorrência pública mundial, concorrendo contra empresas consagradas e mais bem apoiadas em financiamentos privados de grandes bancos e de governos de vários países, dentre os quais o dos próprios Estados Unidos.

Aríete geopolítico

As empresas de engenharia e construção foram um aríete para a expansão internacional do Brasil, a partir dos anos 1970. Usando o poder de barganha de grande importador de petróleo cru, ainda antes da descoberta de Garoupa, na plataforma continental fluminense, a Petrobrás já dava os primeiros passos para montar um sistema de intercâmbio com os principais fornecedores do Brasil, principalmente no Oriente Médio e na África.

O Brasil repetiu no seu projeto de expansão sua experiência quando o País foi receptor de investimentos e de tecnologias na área de transporte, a partir da segunda metade do século XIX. O investidor trazia o capital, a tecnologia, as mercadorias e, muitas vezes, os trabalhadores qualificados ou não. E também a gestão desses empreendimentos.

Nos tempos da escravidão, as empresas estrangeiras que vieram construir ferrovias, portos, obras de saneamento e de iluminação não aceitavam cativos entre seus colaboradores. Eram exigências dos países das matrizes. Tudo foi construído com homens livres, muitas vezes de trabalhadores negros, vindos, em grande parte, da América Central britânica e francesa. Grande parte desses operários radicaram-se no País. Nesse período se ensaiaram as primeiras joint ventures de brasileiros com a nova formatação da finança internacional, associando investimento de capitais a fornecimento de equipamentos e serviços de gestão.

A maior parte desses projetos associavam a exploração dos serviços com garantias de retorno do capital, pelos governos, no início imperial, e, depois, federal e estaduais. Nos casos de ferrovias, portos e empresas de energia, estavam os investidores europeus, principalmente, mas também os norte-americanos ensaiavam seus primeiros passos no cenário internacional dos negócios.

Esse formato durou até depois da Segunda Guerra Mundial, quando as últimas concessionárias foram encampadas e estatizadas, já nos anos 1960/70. A perspectiva é que esse modelo seja restaurado, com empresas brasileiras dando sustentação política e, a esta altura, técnica, aos grandes aglomerados de poupanças, que hoje predominam no mercado mundial, famintos de oportunidades para investimentos de longos prazos que garantam a seus participantes rendimentos a seus fundos de aposentadoria, tanto nos Estados Unidos, como na Europa e Ásia, onde as democracias social-democratas estão se desvencilhando do peso de estados paquidérmicos.

Estatais no mercado

Nos anos 1970 deu-se o ponto de inflexão, em que o Brasil começou a participar como ator nesse novo cenário, com suas estatais e, também, as empresas de engenharia e construção. Petrobrás, Vale do Rio Doce, Odebrecht, Mendes Junior, Andrade Gutierrez, Camargo Correia e outras apareceram ao lado dos grandes players mundiais, garantidas pelos governos nacionais, em acordos políticos.

Os clientes eram os novos ricos do petróleo; os fornecedores estreantes, os sul-americanos, que vinham de uma experiência muito intensa de investimentos em infraestrutura, construindo em quatro anos uma cidade fantástica, Brasília, rasgando rodovias nos desertos (florestas e serras desabitadas), elaborando projetos para captação de recursos em organismos internacionais, como Banco Mundial e nos nascentes fundos de investimentos (aplicavam 7% de suas receitas fora dos países de origem, em busca de rendimentos elevados).

Nesse processo consolidou-se uma ação política e de expansão econômica do Brasil, agora interrompida pela implosão da operação Lava Jato. Empresas de credibilidade mundial foram jogadas na incerteza das desconfianças, afastando-as dos mercados governamentais e dos mercados financeiros. Seus sistemas de vendas de serviços de engenharia e construção, quase totalmente destruídas pela inviabilização das empresas, manietadas em processos judiciais e com suas imagens mortalmente comprometidas.

Entretanto, se as empresas brasileiras, com isto, perdem sua desenvoltura no mercado internacional, internamente ainda são as plataformas para a chegada das construtoras mundiais que estão se preparando para voltar ao Brasil com recursos financeiros capazes, no entender dos especialistas, de alavancar rapidamente uma nova fase de crescimento econômico e de renovação da infraestrutura do país para, como nas ferrovias do Século XIX, levar aos portos a produção do agronegócio exportador. A ver.

Relações espúrias

Esse modelo ganhou força, no Brasil, a partir do governo do presidente Ernesto Geisel, na segunda metade dos anos 1970. Tal como hoje ainda fazem as grandes potências, o governante chega a seus interlocutores com pacotes de propostas de alianças políticas e venda de mercadorias e serviços. São as tais numerosas comitivas de empresários que passaram a integrar as viagens presidenciais.

Entretanto, a partir da metade dos anos 2010, essa associação foi colocada sob suspeita, implodida pela ação de agentes judiciais. Nos países adiantados, quando empresários ou empregados de uma empresa são postos na berlinda por atividades ilegais, a pessoa jurídica é isolada da contaminação, exatamente para evitar que as repercussões atinjam tanto o crédito como o trabalho.

Os suspeitos de ilícitos respondem por suas responsabilidades, mas os empregos e as receitas, que geram tributos e outros ganhos, não se interrompem. Elementar. Faltou essa visão em Curitiba. Tivesse sido no Rio de Janeiro ou em São Paulo, certamente o Lava Jato teria outro formato, é o que opinam os especialistas atônitos como que ocorreu no Brasil nos últimos anos.

A Lava Jato teve o poder de interromper uma trajetória de política externa de mais de 250 anos. A projeção internacional do Brasil, como uma constante de ganho de poder nacional, se inicia na negociação do Tratado de Madrid, habitualmente narrado na História como disputas entre as coroas de Portugal e Espanha, no contexto das políticas externas das potências ibéricas, em função de seus interesses europeus.

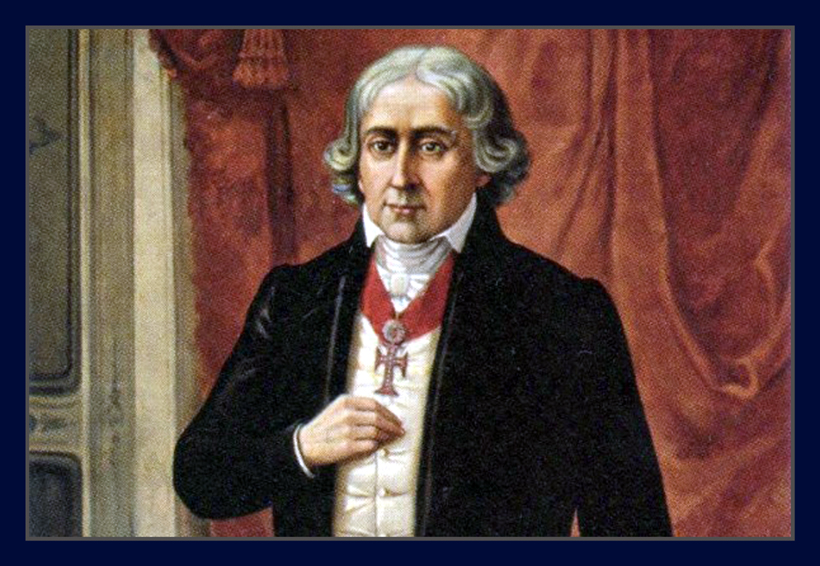

Entretanto, houve um fator pouco valorizado pelos historiadores no seu contexto geopolítico: o ministro português era Alexandre de Gusmão, chanceler do rei Dom João V, brasileiro, natural de Santos, São Paulo, matriz dos bandeirantes, introduziu uma nova concepção de demarcação de soberanias, o uti possidetis, que permitiu à colônia (não a Portugal, que apenas se beneficiou da gestão do paulista), acrescentar às suas fronteiras do passado, Tratado de Tordesilhas, territórios quatro vezes maiores que a plataforma original negociada nos tempos dos navegadores. Saíram de cena as caravelas, entraram as botas dos bandeirantes como balizadores da soberania lusitana.

Bases da política externa

A partir da independência, a política externa do Império, principalmente no Segundo Reinado, centrou-se na consolidação das fronteiras, então renegociadas com novos vizinhos. Esse enfoque entrou na estratégia nacional pela visão do Patriarca da Independência, José Bonifácio de Andrada, não por acaso santista como Gusmão, tendo como objetivo estratégico de inserir o Brasil na nova configuração da América do Sul independente.

Os vizinhos resistiram. O Brasil teve que se impor, ora com a força, mas, principalmente, com uma diplomacia muito objetiva de obter tratados juridicamente perfeitos nas suas fronteiras. Nesse particular, destacam-se os dois estatistas Paranhos, o Visconde do Rio Branco, no Império, o Barão, seu filho, na República. O visconde, do Partido Conservador, saquarema, alinhava-se com a Europa; seu filho, o barão, elevado a ministro pelo marechal Floriano Peixoto, redirecionou a aliança diplomática para o lado dos Estados Unidos, então um ator emergente. Gesto ousado.

Consolidado o grande pais continental, com mais de oito milhões de quilômetros quadrados, na época o maior estado-nação do mundo (os Estados Unidos iam só até o rio Mississipi; a Rússia ainda estava na fase de conquistas de territórios adjacentes), o Brasil se lança nesta nova fase expansionista, com suas empresas à frente (denominou-se nos anos 70 de diplomacia empresarial, para desgosto do Itamaraty), agora perigosamente ameaçada por seus concorrentes do Primeiro Mundo, ansiosos para recuperar clientes perdidos na confusões do desmonte da guerra fria, espertamente aproveitado por países periféricos, Brasil à frente (naqueles momentos), mas agora seguido por Japão, China, Coreia e outros novos atores, como Índia e África do Sul.

A virada com JK

A virada se dá com Juscelino Kubitschek, na segunda metade dos anos 1950, quando o político mineiro dá um passo à frente na manobra de levar para dentro dos países em desenvolvimento a indústria de transformação. Trocaram a posição de importadores de bens para fabricantes. Esse movimento se inicia com o embaixador e depois chanceler Oswaldo Aranha que, no final da década de 1930, converteu o Brasil em aliado efetivo, militar e econômicos, dos norte-americanos.

JK cria atitude multinacional proativa na política externa, uma manobra que denominou Operação Pan-americana, um novo posicionamento dos países latino-americanos, incluindo o México e, em tese, América Central. Essa composição trouxe as multinacionais. Porém foi no governo do ditador Emilio Garrastazu Médici que o Brasil deu o passo em que se colocou como protagonista, até perder esta posição recentemente nas agruras da Lava Jato.

Nesse governo, o presidente da Petrobras, general Ernesto Geisel, percebeu que novos ventos sopravam nos desertos do Oriente Médio. Uma onda nacionalista se articulava em cima de uma proposta sul-americana, apresentada pelo presidente da Venezuela, Carlos Andrés Perez. A ideia seria formar um cartel de produtores para manipular preços do óleo.

A base de lançamento seria a nacionalização das companhias distribuidoras, todas controladas pelos capitais norte-americanos e europeus, as chamadas Sete Irmãs (Exxon, Shell, Gulf, BP, Mobil, Texaco e Chevron). No mercado, as companhias estatais dos países consumidores começavam a tomar posição (ENI, ELF e a brasileira Petrobrás).

O Brasil era quase uma anomalia, pois tinha uma empresa completa, com todos os elementos, menos petróleo: pesquisa, engenharia, parque industrial e, inclusive, um sistema de polos petroquímicos, a União, em São Paulo, e dois outros em construção, na Bahia e Rio Grande do Sul.

A Petrobrás era uma organização criada a partir de uma campanha até certo ponto frustrada, pois estabelecera um monopólio sem ter a matéria-prima. Porém, Geisel já sabia que na plataforma continental do litoral brasileiro haveria óleo.

Entretanto, com os preços do óleo cru praticados naqueles tempos, à base de U$ 1,5 por barril (158 litros) seria inviável. Seria preciso turbinar os preços para viabilizar a pesquisa e produção em alto mar. O movimento venezuelano interessava à Petrobrás, mas criaria um grande problema cambial para o Brasil, que consumia mais de um milhão de barris por dia, quase tudo importado.

Porém, com aquela ideia de “O Petróleo é Nosso”, a Petrobrás tinha pequenos campos ativos na Bahia, com toda a estrutura de produção. Ou seja, era uma companhia petrolífera capaz de atuar rapidamente, se chamada a perfurar. Tinha recursos humanos e técnicos.

Foi o que valeu, quando a OPEP produziu o chamado Choque do Petróleo. Rapidamente o general criou a Brasapetro (Petrobrás Internacional) e foi ocupar o lugar das sete irmãs nos desertos da Argélia, Líbia, Iraque, Irã e outros países, depois, que se aliaram com os brasileiros.

Na esteira dessa nau, o Brasil levava mercadorias e serviços: material militar e construção de infraestrutura. A mais famosa era a ferrovia da Mendes Junior no Iraque. Na área de produção, a maior descoberta em terra dos anos 1970, o campo de Majnoon, no Iraque, para mais de um milhão de barris por dia de produção.

Ao lado das Sete Irmãs

Em menos de 20 anos, a Petrobrás converteu-se numa das maiores empresas mundiais, ombreando com as antigas sete irmãs. Seu modelo de negócio aliava ação política do estado brasileiro com financiamento dos consumidores, uma posição que, no passado, correspondia aos bancos de organismos internacionais ou dos estados fornecedores.

Com isto, o BNDES converteu-se num a dos principais bancos de desenvolvimento do mundo. Toda essa atividade foi colocada sob suspeita, não obstante tenham se registrado distorções e operações ilícitas. É a exceção da regra: no passado, mesmo as grandes potências encarceraram grandes empresários que corromperam governantes estrangeiros ou atuaram de formam ilegal.

Entretanto, as empresas continuaram operando, pagaram as multas e indenizações pelos crimes de seus executivos, mas não perderam seus mercados nem demitiram seus empregados, nem jogaram fora pela janela seus patrimônios imateriais, algo mais valioso do que ativos convencionais. Quantos anos o Brasil precisará para recolocar-se como parceiro confiável no mercado mundial? Esta é a pergunta que a comunidade internacional de negócio se faz quando olha para a costa do Atlântico Sul.

O preço da demonização

A esse problema de imagem na área dos negócios, soma-se a grande campanha de demonização que se abre, com a hostilidade do governo Bolsonaro às demandas ambientais que se projetam sobre a Amazônia, com seus biomas e seus indígenas. No Século XIX o Brasil foi o país maldito na comunidade internacional, acusado de ser o grande mentor do trabalho escravo. Ninguém acreditava e apontavam o vilão.

Na verdade, outros países também praticavam a escravidão, inclusive os Estados Unidos, Cuba e as potências europeias em suas colônias no Caribe. Ingenuamente, naqueles tempos, o Império defendia-se dessas campanhas tentando argumentar que os cativos brasileiros tinham mais garantias trabalhistas que os miseráveis europeus, homens mulheres e crianças, jogados em fábricas insalubres, desumanas, sem condições mínimas, trabalhando sem descanso em jornadas insuportáveis. Como denunciaram Marx e Engels.

Tal como hoje tentando dizer que os incêndios amazônicos são fenômenos naturais. De nada valia querer humanizar o cativeiro, pois a escravidão é insustentável. Essa é a trilha do isolamento. Será a decadência?

* Pinheiro do Vale é jornalista