“Quem nasce preto, sabe que a vida é um combate.” Pode soar trágico, mas é verdade. Quais seriam as chances de eu, branca, privilegiada, ser morta a tiros dentro de minha própria casa durante uma violenta operação policial? Ou mesmo ser vítima de disparos dos agentes da lei em meu carro? Ou ainda de um policial me abordar, de forma tão perversa e cruel, a ponto de tornar minha morte “efeito colateral” no desempenho profissional? Seria minha morte algo normal para as “pessoas de bem”? O poder público ficaria inerte? As chances de tudo isso ocorrer são mínimas.

Por alguma infeliz coincidência estas tragédias poderiam ocorrer comigo. Essa é a questão. Pessoas brancas, vítimas de violência, podem ser assassinadas por infelizes coincidências. Elas não morrem pela cor da pele. Não morrem porque são brancas.

De todas as imagens que vêm sendo repercutidas nas manifestações de todas as ruas dos EUA, após a morte de George Floyd, uma, especificamente, me tocou. Uma criança negra, nas ruas de Nova York, segurava um cartaz que dizia: “Am I next?” (“Eu sou o próximo?”).

Em toda a minha vida, nunca me senti ameaçada pela possibilidade de tornar-me vítima da conduta violenta vinda de um policial, da mesma forma que, também, não temo pelas pessoas à minha volta. Fazemos parte do chamado privilégio branco, que, nessa civilização ocidental-cristã, vem se arrastando por séculos. O racismo e preconceito histórico contra os negros estão incrustados.

Cresci em um ambiente adequado para tornar-me a pessoa que sou hoje. Minha família, quase que por inteira, é formada por pessoas tolerantes, ilustradas e abertas às diferenças. Em certo momento da minha adolescência, lembro-me de ouvir minha mãe dizer que me considerava uma pessoa livre de preconceitos; que eu sempre me empenhava em buscar nos outros as semelhanças, a despeito de distinções; que não ligava para as aparências.

Mas não nos enganemos: o racismo é ensinado, doutrinado, é construído em nossas vidas desde o momento em que nascemos, mesmo que inconscientemente. É preciso muito mais do que apenas minha mãe não achar que sou racista. É preciso que meus amigos negros enxerguem isso em mim; que meus colegas de trabalhos, ditos de cor ou pardos, e todos que fazem parte da minha vida enxerguem isso em mim.

No Brasil, a cada cem pessoas assassinadas, setenta e cinco são negras. O privilégio branco está escancarado na minha frente há anos. O fato de ter menos melanina não é sinônimo de ter a vida perfeita, ou que essa não seja complicada. Significa que o tom da minha pele não a torna ainda mais difícil.

Ei, branco! Observe o seu ambiente de trabalho! Quantas pessoas negras ocupam lugares de destaque e poder em empresas? Os sócios de empreendimentos bem-sucedidos são negros? Superiores hierárquicos na administração pública são negros neste país em que a maioria é de negros e pardos? Ligue a TV: que tipo de pessoa é representada nas propagandas? As mesmas dos violentos noticiários policiais? Quantas pessoas negras você segue no Instagram? São brancos os informais que estão nas filas na Caixa, atrás de seiscentos reais?

Como disse, de maneira brilhante, a filósofa Angela Davis, “em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista.” A partir da concepção de que a imparcialidade, ou neutralidade acerca de questões que envolvem o racismo precisam acabar, decidi que era preciso me posicionar: apoiar a luta negra nas redes sociais; dizer em alta voz que não aceitaremos mais a morte estúpida de negros, como de resto de pobres, índios, homossexuais; que desejamos construir, por meio de debates e discussões, nas escolas, ambientes de trabalho e espaços públicos, uma nação inclusiva.

Mas somente demonstrar meu apoio à causa me torna antirracista ou simplesmente me reafirma como não racista? Como tornar efetivas minhas ações no combate à guerra contra o racismo? Assisti a vídeos, li matérias, conversei com uma amiga de longa data, que sempre foi muito engajada em questões que abordam o racismo.

O mais importante: procurei me informei a respeito. Fechar os olhos à situação não fará com que ela desapareça. Preciso usar do meu privilégio para fazer algo útil, algo que vá além de postar #blacklivesmatter e fingir que fiz a minha parte.

É preciso dar visibilidade às pessoas negras nessa luta. Escutá-las. Compartilhar os ensinamentos proporcionados. Demonstrar todo o nosso apoio.

Como pessoa branca privilegiada, é meu dever advertir outras pessoas brancas de que racismo não é brincadeira. Que é falha ética grave. Que é crime imprescritível, e inafiançável. Falas, piadas e injustiças raciais precisam ser confrontadas. Já se deu conta, caro leitor, de que os negros precisam batalhar duas vezes mais que os brancos para ocupar espaços na sociedade?

Por último, mas de forma alguma menos importante, preocupemo-nos com o nosso país. “O Haiti é aqui”, diz a canção. Sensibilizarmo-nos pela morte de um negro no Estados Unidos é bom, mas não nos deixemos esquecer do que acontece sob nossos narizes, todos os dias.

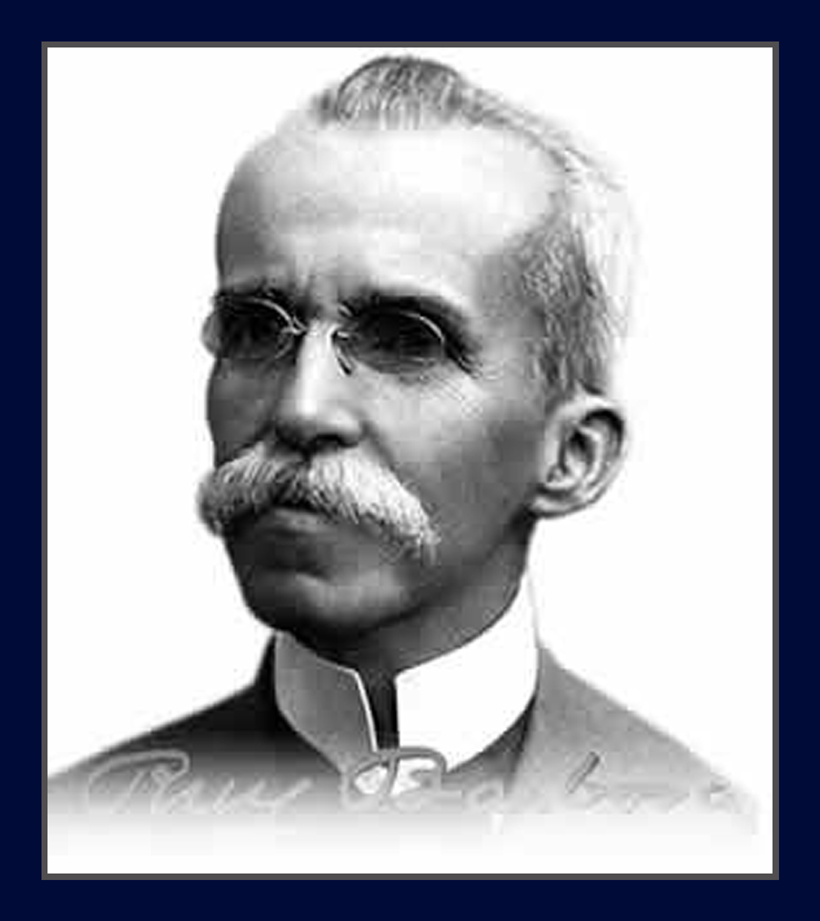

Caso tenha a oportunidade, indique empreendedores negros. Na medida do possível, contrate profissionais negros, recomende-os. Seus ancestrais tornaram-se “libertos” de mãos vazias. Não receberam terras e foram substituídos por assalariados caucasianos e mongoloides. E, por sorte nossa, Rui Barbosa ainda resistiu à pressão do Barão de Cotegipe para que fazendeiros fossem indenizados pelas “propriedades perdidas”, após a edição da Lei Áurea, em 1888.

As conclusões de uma CPI do Senado Federal, na legislatura passada, são peremptórias e insofismáveis: as vítimas da violência policial, no Brasil, são os jovens negros, pobres, moradores de periferia. Ei, branco! Você é mesmo antirracista?

* Amanda Starling de Azevedo Bahia, 20 anos, é estudante na Faculdade de Direito Milton Campos (MG).