Consta que o general Juracy Magalhães, o udenista baiano sempre cortejado por Getúlio Vargas e JK, ao assumir o posto de embaixador do Brasil em Washington, em junho de 1964, alguns meses depois do golpe de Estado que defenestrou João Goulart da presidência da República, teria proclamado: “O que é bom para os EUA, é bom para o Brasil”. A máxima do velho cacique da UDN ainda nos soa como algo natural.

Imbuídos que somos, disse-o Nelson Rodrigues, do “complexo de vira-latas”, ufanamo-nos aos acordes de “Star-Spangled Banner”. Alguns, mais sabujos, chegam até a bater continências.

Prefeririam, desde logo, converter o país em “estado associado”, a sina de Porto Rico, após a incursão dos Rough Riders, comandados por Theodore Roosevelt. Pelo menos, assim, apesar de eternamente cucarachas, estaríamos dispensados do visto para adentrar “the land of the free and the home of the brave”. Pena que Teddy Roosevelt – diriam os bajuladores − só tenha se interessado pelo Brasil, quando os tempos dos Rough Riders já haviam ficado para trás.

Assimilação osmótica

Natural também não poderia deixar de ser, portanto, o encantamento de operadores do direito, sobretudo aqueles inseridos no aparato estatal devotado ao “law enforcement” criminal, com as instituições, práticas e doutrinas jurídicas forjadas nos EUA. Às vezes, a assimilação osmótica ganha ajustes caricatos.

Nas escorchantes pactuações que levaram ao esbulho amplo, geral e irrestrito de terras indígenas a oeste do Mississipi, uma vez finda a Guerra Civil, podemos encontrar, por exemplo, o arquétipo da tão falada excludente de ilicitude, por legítima defesa, que leva a que policiais se safem de condenações nos “homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial”.

Nas escorchantes pactuações que levaram ao esbulho amplo, geral e irrestrito de terras indígenas a oeste do Mississipi, uma vez finda a Guerra Civil, podemos encontrar, por exemplo, o arquétipo da tão falada excludente de ilicitude, por legítima defesa, que leva a que policiais se safem de condenações nos “homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial”.

Antes de grassar entre nós e em nossos tribunais a sentença de que “bandido bom é bandido morto”, o general Sheridan, em patética negociação com a nação sioux, fora logo avisando: “índio bom, é índio morto”. Aprimoramos: em Pindorama, nos dias de hoje, fundimos os alvos, com beneplácito judicial. Ambos, bandidos e índios, são bons, se mortos.

Outra ilustração: em interpretação grosseira, mas infelizmente dominante, da Segunda Emenda do Bill of Rights, encontramos o supedâneo da fissura do governo atual pelo tresloucado armamento da população.

Juízes adestrados

O deslumbramento, aliás, toma conta dos círculos institucionais, com viés pretensamente acadêmico. Têm circulado notícias de cursos tutoriais promovidos pelo Departamento de Justiça dos EUA, dirigidos a juízes, membros do Ministério Público ou policiais brasileiros.

Seriam adestrados por quem, alhures, detém expertise para instruí-los no que deveria ser o correto desempenho de funções estatais no meio tupiniquim. O curioso é que tais seminários e simpósios não separam públicos, fazendo com que acorram, conjuntamente, agentes do Estado acusador e seu aparato policial ancilar, pomposamente denominado “polícia judiciária”, e o Estado julgador.

Seriam adestrados por quem, alhures, detém expertise para instruí-los no que deveria ser o correto desempenho de funções estatais no meio tupiniquim. O curioso é que tais seminários e simpósios não separam públicos, fazendo com que acorram, conjuntamente, agentes do Estado acusador e seu aparato policial ancilar, pomposamente denominado “polícia judiciária”, e o Estado julgador.

Isso pode explicar as espantosas imbricações entre si a que temos assistido, numa versão contemporânea do due proccess of law, no qual os fins justificam os meios. No centro das preocupações do distinto público e dos doutos palestrantes, a eficácia “abroad”, na Terra Brasilis e outras plagas do backyard norte-americano, consoante a doutrina Monroe, de comandos insertos em diplomas legais como Foreign Corrupt Practises Act, o Sarbanes Oxley Act ou o USA Patriot Act.

Mão pesada x mão invisível

Outro exemplo desse fenômeno é a contestação da consolidação do Direito Comercial no Código Civil de 2002, não obstante os hercúleos esforços do senador Josaphat Marinho para que a nova legislação codificada civil fosse votada, após quase três décadas de tramitação no Congresso Nacional. A ofensiva reformista consubstancia-se no Projeto de Lei do Senado nº 487, de 2013.

Essa proposição é fruto dos trabalhos de uma comissão de juristas, cujas atividades passaram ao largo das aflições da sociedade civil: suprime-se ali a responsabilidade solidária entre empresas e seus controladores, arrefece-se aqui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Para que se possa compreender, com concretude, no tocante ao que seria uma nova lex mercatoria global, pautada pela doutrina jurídica norte-americana, é interessante verificar alguns dos eixos da reforma preconizada por meio do dito PLS nº 487, de 2013, pronto para ser apreciado pelo Plenário do Senado Federal.

Essa proposição é fruto dos trabalhos de uma comissão de juristas, cujas atividades passaram ao largo das aflições da sociedade civil: suprime-se ali a responsabilidade solidária entre empresas e seus controladores, arrefece-se aqui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Para que se possa compreender, com concretude, no tocante ao que seria uma nova lex mercatoria global, pautada pela doutrina jurídica norte-americana, é interessante verificar alguns dos eixos da reforma preconizada por meio do dito PLS nº 487, de 2013, pronto para ser apreciado pelo Plenário do Senado Federal.

Chamamos a atenção, particularmente, para dois deles: o “fortalecimento das normas consuetudinárias e de autorregulação”, que visaria, no entender do colegiado de especialistas, “prestigiar as soluções construídas pelo próprios empresários”, em conformidade com a “mais peculiar tradição do direito comercial”; e a “melhoria do ambiente de negócios, por meio de alterações legislativas que visam leis-modelos da United Nations Commision on International Trade Law – Uncitral e adoção de institutos com os quais os investidores estrangeiros estão familiarizados”.

Trocando em miúdos, em bom português, a cultura jurídica norte-americana, que a cada dia veneramos mais, recomenda a mão pesada do Estado, quando se trata de reprimir a corrupção, à luz do que quer que isso venha a significar, de acordo com os interesses dos capitais norte-americanos, e a mão leve do Estado, ou, quem sabe, a “mão invisível do mercado”, quando se trata de facilitar o direito obrigacional que diga respeito à circulação de mercadorias e capitais e a realização de lucros, conforme a ideologia hegemônica que o Estado periférico trata de assimilar e fazer valer.

Nas disposições referentes aos limites da jurisdição nacional, constantes do novo Código de Processo Civil e na Lei de Propriedade Industrial, de 1996, espelha-se a mesma filosofia.

A Constituição são os juízes

Na verdade, a tendência, parafraseando Leonel Brizola, vem de muito antes e chega a proporcionar situações ridículas. Consolidado o psitacismo constitucional nos “Estados Unidos do Brazil”, em 24 de fevereiro de 1891, foi preciso o advogado Ruy Barbosa advertir os magistrados de que a “judicial review” − que Marshall, em 1803, extraíra da Constituição de Filadélfia, de 1787, como que tira leite das pedras, para denegar a William Marbury um mandamus contra James Madison − estava explicitada em nossa primeira constituição republicana.

Aos que manifestam fervorosa tietagem ao “the rule of law”, à maneira norte-americana, convém sugerir que melhor se debrucem sobre o bench-made law da poderosa nação do norte do continente, pois, como assinalou o Justice Charles Evans Hughes, “estamos sob uma Constituição, mas a Constituição é o que os juízes dizem que ela é”. Ah, os juízes!

Nações cindidas

Em 1857, a Suprema Corte, então presidida pelo Chief Justice Roger Taney, assentou que um negro chamado Dred Scott, que postulava a declaração de sua condição de escravo liberto, com base no Missouri Compromise Act, de 1820, deveria ter o seu pedido negado, ao argumento de que, como negro, não era cidadão e, como tal, não poderia postular em juízo. Na oportunidade, os juízes declararam, incidentalmente, a inconstitucionalidade da mencionada lei. Esse acórdão foi a centelha da secessão dos EUA.

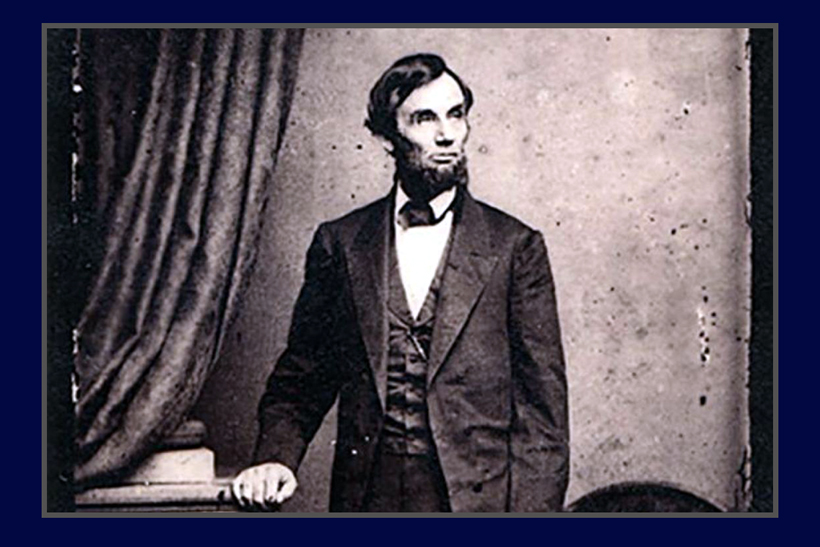

No ano seguinte, na disputa por uma cadeira no Senado pelo Estado de Illinois, Abraham Lincoln e Stephan Douglas, terçaram armas, durante a campanha, em torno de argumentos favoráveis e contrários à decisão da Suprema Corte. Lincoln a atacava e Douglas a defendia. Lincoln perdeu a eleição, mas dois anos depois se tornou presidente dos EUA.

Sua posse ensejou o início do movimento separatista. O resto da história é conhecido: foram ceifadas mais de seiscentas mil vidas.

Recomendam-se caldo de galinha e cautela aos vassalos que acham que sabem o direito, mas, nas palavras do Justice Oliver Holmes Jr., “nem o direito sabem”. Decisões judiciais podem cindir nações.

Às vezes, irremediavelmente. Daí a advertência de Alexis de Tocqueville, em “Democracia na América”: “Os juízes devem ser homens de Estado. É necessário que saibam discernir o espírito de seu tempo, afrontar os obstáculos que é possível vencer e desviar-se da corrente quando o turbilhão ameaça arrastar junto com eles mesmos a soberania da União e a obediência devida às leis”.

* Thales Chagas Machado Coelho é mestre em Direito Constitucional UFMG, professor de Pós-Graduação em Direito Eleitoral no Centro de Estudos em Direito e Negócios (CEDIN)