Passaram-se 40 anos da Guerra das Malvinas.

Ficaram lembranças que o tempo não apaga e um entendimento mais amplo do desvario humano. Fiz a cobertura do maior conflito no Atlântico Sul desde a Segunda Guerra Mundial para a agencia americana de noticias United Press Internacional (UPI). Minha primeira guerra como correspondente.

Nessa guerra as bombas, mísseis, torpedos, foguetes, granadas, balas e minas mataram 649 soldados argentinos e 255 britânicos. Foram milhares os feridos. As consequências psicológicas do conflito levaram ao suicídio a 352 soldados argentinos e 264 ingleses que participaram da disputa bélica pelas ilhas austrais situadas a 400 milhas da costa patagônica.

A região esteve a ponto de ser cenário do uso de armas nucleares por parte da potência europeia, o que configuraria o horror dos horrores. Foi um conflito pela posse das terras e águas dessas ilhas frias. Quando se trata de invasão de terras na América Latina nos últimos 500 anos ninguém tem toda a razão, salvo e com algumas ressalvas, descendentes puros dos povos originários.

Também vale sobre as ilhas, que ao longo do tempo foram ocupadas por grandes impérios e pelos argentinos quando ruiu o império espanhol. Até que uma frota britânica as colocou sob o manto da Rainha há 190 anos para explorar inicialmente a caça às baleias e depois peixes, gás, petróleo. A ONU aprovou um monte de resoluções durante décadas para que a Grã-Bretanha abrisse negociações com Argentina sobre as Malvinas. Como existe o poder de veto no Conselho de Segurança por parte de cinco potências, entre elas Grã-Bretanha, nada foi adiante.

Em 2 de abril de 1982, o desgastado regime militar argentino jogou a sua última carta para manter apoio entre a população ao recuperar as ilhas, porém, estabelecendo “não derramar sangue britânico nem destruir propriedade britânica”. Assim aconteceu. Pensaram que Grã-Bretanha não iria à guerra. Os militares argentinos ignoraram que a primeira ministra Margaret Thatcher estava despencando em popularidade e nada como uma guerra para unir a parcela menos iluminada da sociedade.

Thatcher mandou uma frota improvisada. Porém, dois porta-aviões e um torpedeiro carregaram um total de 31 armas nucleares porque a potência europeia não podia perder essa guerra. Felizmente, a diplomacia britânica e o presidente francês François Mitterrand convenceram Thatcher que usar armas atômicas seria uma violação do Tratado de Tlatelolco, que veta as armas nucleares no Atlântico Sul e o mundo seria antibritânico.

Fui enviado a Buenos Aires ainda em março, uma semana antes do desembarque argentino em Porto Stanley. Dois dias depois da minha chegada a Buenos Aires expliquei ao editor Abel Dimant, editor do serviço latino-americano em Washington, que os argentinos ocupariam as Malvinas. O argumento foi de uma lógica impecável: “A loucura está solta por toda parte por aqui”.

Aconteceu. A sensação do palpite certo foi desconfortável, quase como predizer que tal avião vai cair ou o prédio de uma escola ruirá. Itamaraty tentou uma resolução na ONU que basicamente pedia a frota britânica para deter a sua marcha e aos argentinos abandonar as ilhas, deixando o futuro do arquipélago em mãos das Nações Unidas. O embaixador João Clemente Baena Soares era o chanceler brasileiro interino. Não houve acordo.

Aconteceu. A sensação do palpite certo foi desconfortável, quase como predizer que tal avião vai cair ou o prédio de uma escola ruirá. Itamaraty tentou uma resolução na ONU que basicamente pedia a frota britânica para deter a sua marcha e aos argentinos abandonar as ilhas, deixando o futuro do arquipélago em mãos das Nações Unidas. O embaixador João Clemente Baena Soares era o chanceler brasileiro interino. Não houve acordo.

Em caso de ataque britânico ao continente poderia complicar ainda mais, explicou o brilhante porta-voz do Itamaraty, embaixador Bernardo Pericás. A partir desse momento passei a buscar uma poderosa fonte militar que pudesse passar informação, sabendo que sempre os comunicados oficiais nas guerras são demorados, imprecisos, omissos ou simplesmente mentirosos.

(N.R. Pela primeira vez estou entregando uma fonte, porém acho que a história deve ser contada com fatos verídicos).

Convidei para um café o capitão aposentado da Marinha Carlos Massera, que tinha conhecido anos antes no Rio de Janeiro como diretor da empresa que gerenciava a frota mercante estatal. Massera era irmão de Massera. Sim, Emilio Massera, o todo-poderoso almirante que tinha saído da Junta Militar pouco antes do conflito, porém ainda mandava e muito.

Queria receber informação boa e rápida e propus identificar as fontes apenas como “fonte militar” e que as informações recebidas não seriam modificadas. “Vou consultar”, disse. Acabou o café e saiu do bar na Avenida de Mayo. Dois dias depois outro café foi marcado, por ele, num barzinho no Paseo Colón. “O país está em guerra e você sabe as regras para todos os cidadãos”, lembrou-me. Imediatamente veio a imagem de um pelotão de fuzilamento. Apesar da imagem passei a escutar dados fundamentais para entender os próximos dias de guerra.

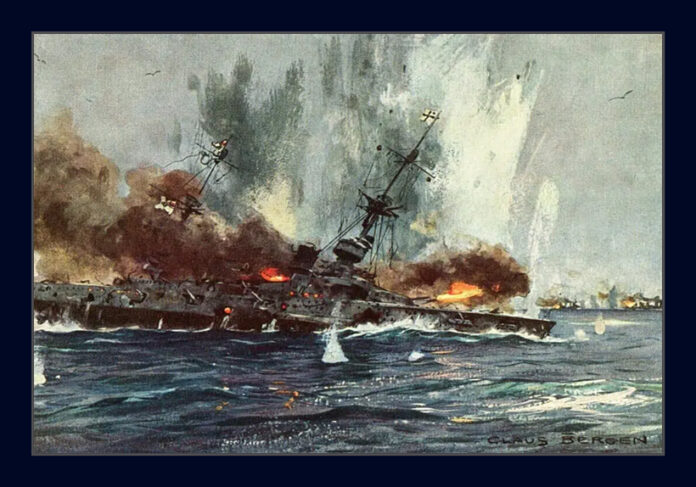

Massera comentou com luxo de detalhes que a frota britânica foi preparada às presas, que vários navios careciam de blindagem, ou seja, que ao receber impactos de foguetes de outros navios ou aviões se transformariam em verdadeiros fornos de metal, além de ser mais facilmente afundáveis.

Passou vários minutos destacando a preparação da aviação argentina e que teríamos “muitas surpresas”. Foi pessimista se os britânicos chegassem a desembarcar nas ilhas, porém reafirmou “tudo tem de ser decidido no mar”.

Foi combinado que periodicamente alguém me telefonaria na UPI e passaria informação. Nunca mais vi ou soube dele. A informação mais relevante que recebi por essa via, através de uma voz grossa e seca, foi de um dos primeiros ataques da aviação argentina à frota britânica, realizado com caças e mísseis de fabricação franceses.

Era meia manhã. Foi um “furo” mundial que quase me custou um infarto. “Aviões argentinos atacaram com mísseis a frota britânica, informaram fontes militares”, foi mais ou menos assim o flash que redigi, enviado pela UPI e que foi reproduzido por meios de comunicação do mundo em poucos minutos.

A confirmação oficial do ataque somente saiu no fim da tarde no escritório que o Alto Comando tinha no Hotel Sheraton em Buenos Aires, onde vários correspondentes internacionais e eu estávamos hospedados. Entre os correspondentes que faziam a cobertura da guerra muitos colegas conhecidos e dois amigos entranháveis, Enrique Durand e José Antônio Severo.

Depois de três semanas de noite mal dormidas, jornadas intermináveis a pura adrenalina, consegui duas horas para ir jantar na casa da minha mãe no bairro de Belgrano, a quem não visitava fazia um ano. Ao fim do jantar senti o meu coração disparar.

Deixei a sobremesa de lado. Expliquei a minha mãe que precisava voltar logo ao hotel para descansar um pouco. Dei um beijo na minha amorosa velha e fui diretamente ao hospital mais próximo. Eletrocardiograma normal. Mas, porém, as pulsações batiam recordes.

– Esta passando por estresse, afirmou o médico.

– Todo o estresse imaginável porque estou cobrindo a guerra como jornalista, respondi. Senti que o médico teve pena de mim.

Aplicou um sonífero porque eu apenas precisava dormir profundamente. Caí duro numa maca da enfermaria. Assim foi. Na manhã seguinte, com a mesma roupa amassada da véspera e uma cara de meio defunto voltei ao escritório. Ninguém reparou no meu estado lamentável. A guerra continuava.

Quando os britânicos fizeram uma cabeça de ponte nas ilhas eu sabia que era questão de dias para o fim. Estados Unidos já tinham passado toda a informação de satélites para proteção do seu maior aliado europeu, como é lógico. Porem, não acompanhei o fim da guerra.

Quando os britânicos fizeram uma cabeça de ponte nas ilhas eu sabia que era questão de dias para o fim. Estados Unidos já tinham passado toda a informação de satélites para proteção do seu maior aliado europeu, como é lógico. Porem, não acompanhei o fim da guerra.

O editor Dimant me ligou novamente e me disse: “Bom trabalho. Acabou para você porque tens de viajar logo a Espanha porque a FIFA não aceitou substituições na lista de profissionais enviadas pela agência”. Dois dias depois estava acompanhando o primeiro treino da seleção brasileira para o Mundial de Futebol de 1982. O artilheiro Careca sofreu uma distensão. Saí correndo para informar sobre essa notícia importante para o Brasil.

– “Que mundo louco!” pensei. Estava certo.

Nessa cálida noite me entreguei à magia de Sevilha. Rendi-me à sua música, à boa cerveja. Não tinha mais guerra nem morte. Apenas vida. Nesse bar perto do Rio Guadalquivir, a vida continuava cativante como a morena de olhos grandes e negros que sorria na mesa próxima.

* Guillermo Piernes é jornalista. Argentino, está radicado no Brasil há 40 anos