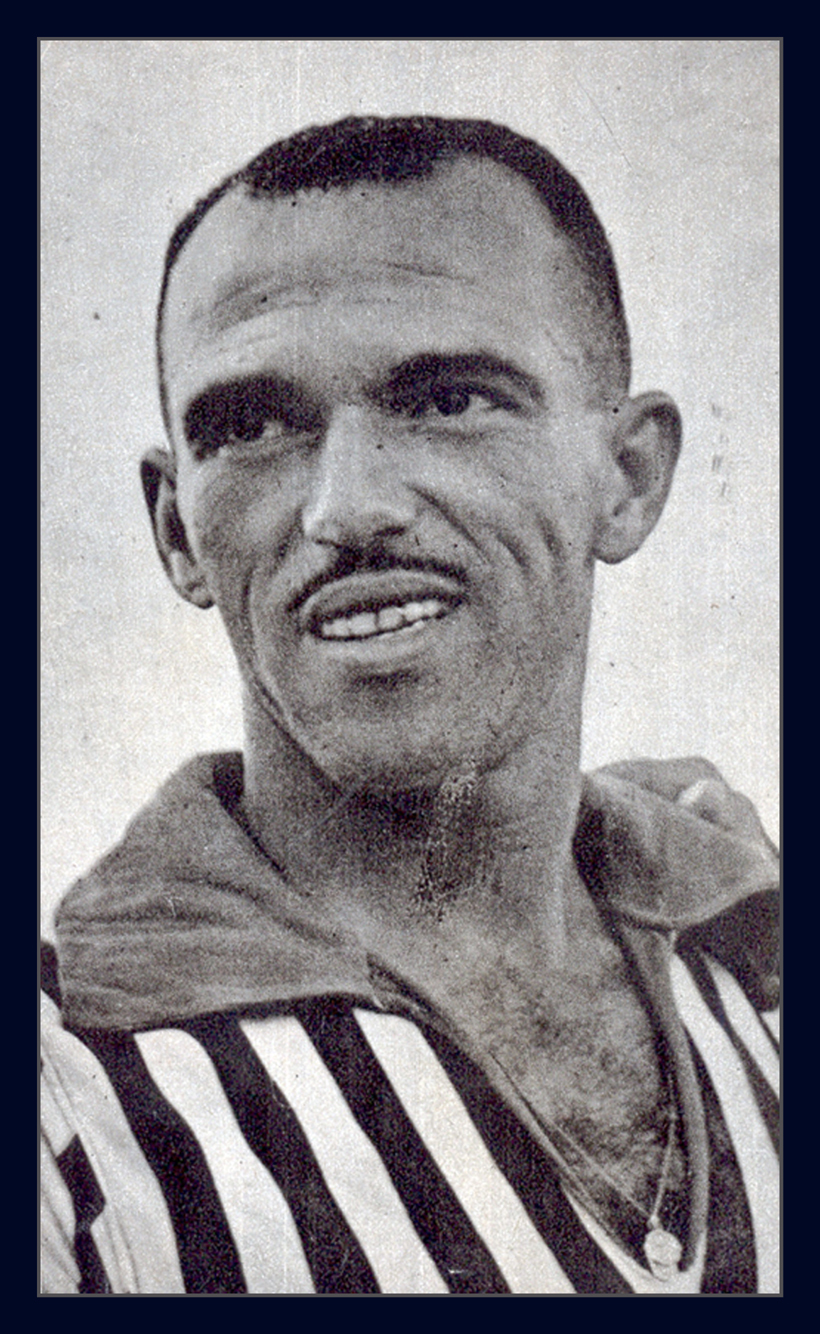

O presidente Jair Bolsonaro e este cronista temos uma obsessão em comum, uma ligação indelével à figura do craque Jair (da) Rosa Pinto, que neste domingo comemoraria 100 anos de idade (grifei o “da” entre parêntesis porque não obstante fizesse sua fama com o nome assim escrito, Jair detestava a partícula, pois não fazia parte da certidão de seu registro escolhido por seu pai). Mas Bolsonaro e eu chegamos a ele com o “nome artístico”, e assim vai nesta lembrança para homenagear “Canhão da Vila”, como a imprensa paulista o chamava no tempo em que jogou pelo Santos FC, na mesma época em que tentava me espelhar nele pra bater bola com meus amigos e colegas de escola.

Mais ou menos na mesma época que “seu” Peri Geraldo Bolsonaro, no dia 21 de março de 1955, registrava o nascimento de seu filho com o nome de seu ídolo, eu via nos cinejornais da tela a figura pequena e magra disparando seus foguetes na direção do gol, estufando redes. Lia nas revistas as descrições dos repórteres sobre aquele fenômeno, ainda no Palmeiras, por isto que o bebê Jair ganhou o nome e, tal qual o pai, ficou fanático torcedor do “verdão”, do antigo Palestra Itália, camiseta dos “oriundi” de São Paulo e de muitos lugares do Brasil, sejam paulistas ou não.

Eu fiquei realmente fã do “canhão” quando ele já estava no Santos, no ano seguinte, onde foi mestre de muitos jogadores, dentre os quais o menino Pelé, um pouco mais velho que eu, que chegou ao litoral paulista assombrando todo o mundo. Eu me liguei nesse Santos, de 1957, e torço pelo Peixe até hoje, por causa da participação no time de um amigo de minha cidade natal, Caçapava do Sul, onde viveu e jogou o craque Calvet, filho de dom Vicente, barraqueiro uruguaio (como na região da Campanha gaúcha se chamavam os mercadores de lã de ovelha).

Calvet foi estrela do Santos, craque da seleção e amigo de Jair, a quem me apresentou num domingo, em Porto Alegre, depois de um jogo do Santos contra o Grêmio, time de onde ele foi vendido para o “peixe”. Imagine o que não foi esse momento para o guri, frente a frente com o “canhão”, falando sobre chutes e efeitos.

Com tudo isto, tanto eu como tantos meninos de minha cidade ficamos santistas por causa do amigo de nossos irmãos mais velhos. Naqueles anos 1950, antes dos campeonatos nacionais, nós provincianos tínhamos clubes no Rio (Flamengo) e São Paulo (Santos) e, no caso dos gaúchos da fronteira, em Montevidéu (Peñarol), além, é claro, de seus clubes estaduais, Grêmio e Inter, principalmente, embora em Pelotas (Brasil) e Caxias do Sul (Juventude) o pessoal ignorasse Porto Alegre e ainda hoje torça para os times locais, que atualmente disputam campeonatos nacionais.

Eu me interessei pelo Jair, mesmo não sendo palmeirense (sequer tinha clube em São Paulo ainda), porque nossos timezinhos de pré-adolescentes faziam preliminares dos jogos do campeonato municipal, e os mais velhos elogiavam meu chute. Aquilo me estimulou e, certa vez, teria uns 13 para 14 anos, li uma entrevista em que Jair explicava como trabalhava sua bomba. Um treinamento cuidadoso, chutando num alvo, à distância, medindo os passos porque a força da bola não sai da musculatura da perna, mas da velocidade do atleta.

Anos depois, como estudante interno na Escola Técnica de Agricultura (ETA), em Viamão, próxima a Porto Alegre, tive como professor de Educação Física, dentre outros, Selviro Rodrigues, que trabalhava nessa área nas fábricas da Renner, montou um time de fábrica e venceu o campeonato estadual de 1954, com um time de ex-operários, que dali saíram para os grandes clubes brasileiros, como Ênio Andrade, o goleiro Valdir, os pontas Chinesinho e Paulinho, dentre outros. Um megaprofessor de futebol.

Na ETA ele foi meu treinador, até me deu esperanças, e me ensinou a aperfeiçoar o chute. Foi um ponto forte na minha curta carreira como jogador de futebol. Era meia direita e gostava de bater bolas paradas, especialidade de meu ídolo Jair. Evidentemente não segui a carreira, tanto que neste momento mando minhas saudades a Jair detrás de um teclado, onde fiz minha vida profissional e me encontro até hoje.

Autorizo-me incluir-me no centenário do grande e leal atleta, ídolo do maior ataque da seleção brasileira, em 1945, meia-esquerda, camisa 10, da Seleção que viveu o vexame do “maracanazo”, como se diz no Uruguai para a vitória no mundial de 1950, que me justifica como personagem desta crônica porque estou nela ao lado do presidente da República, ele mais justificadamente do que eu porque é produto umbilical do grande Jair.

Caladão, muito sério, objetivo em campo, referência para os demais aletas fora das quatro linhas, Jair amava o que fazia. Jogou até os 42 anos, mesmo baixando (no ranking) para times menores. Encerou a carreira no Olaria, do Rio, rival do Madureira, onde iniciara em 1938, formando um trio de ataque com Lelé e Isaias, os então chamados pela cruel imprensa carioca (tinha nada menos que Ary Barroso e Mário Filho entre seus astros) de Três Patetas, comparando-os ao trio humorístico integrados pelos excelentes personagens Moe, Larry e Curly, ídolos da criançada no mundo inteiro.

Que esteja jogando bola onde estiver, Jair Rosa Pinto. Seu carisma e seu poder de fogo deram o nome ao filho de Dona Olinda Berturi, que incluiu um Messias no meio, mas foi o Jair que batizou o nascituro (que foi para Artilharia, como era metaforicamente seu patrono). Que diria o grande Jair se estivesse hoje no Brasil sabendo que dera o nome ao presidente da República? Sinal dos tempos. Já tivemos presidentes com nome de deuses (Hermes da Fonseca), de heróis mundiais (Washington Luiz), de santos e reis, mas este é o primeiro com nome de jogador de futebol. Sinal dos tempos.