Naquela bizarra reunião de 22 de abril de 2020, um presidente apoplético, obcecado por informações, desabafou: relatório de inteligência é tudo!

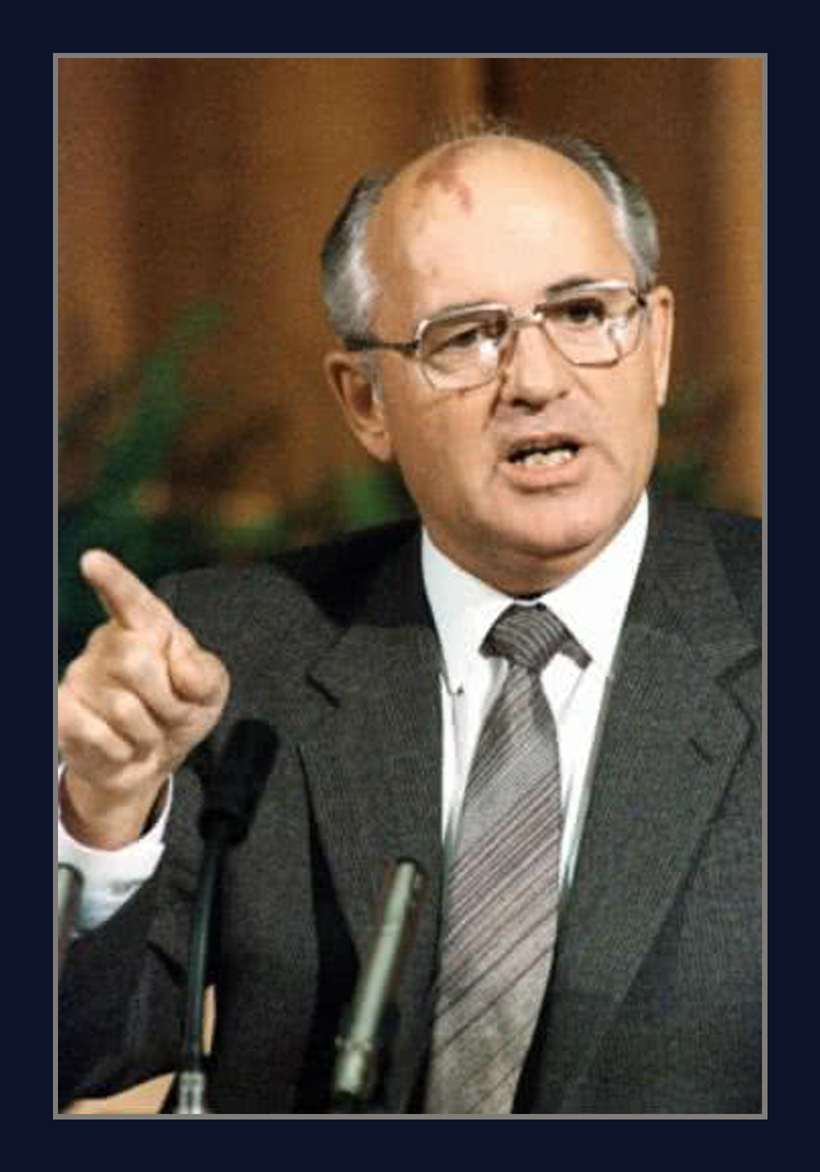

Corria o mês de agosto de 1989. Um verão um tanto chuvoso. Os ventos da glasnost de Gorbachev sopravam na União Soviética, mas nada prenunciava o vendaval que estava por vir no mais importante satélite da Pátria do Socialismo. Era período de férias. Como de costume, famílias inteiras da República Democrática Alemã (DDR) – a Alemanha Oriental “comunista” – se dirigiram a pontos turísticos dos países da “Cortina de Ferro”, principalmente praias do mar Báltico ou do mar Negro. Eram destinos para os quais estavam autorizadas a viajar para um período de relaxamento. De repente, trovoadas. Um sem número de “turistas” deixa de lado os recantos idílicos e se refugia, aos borbotões, em embaixadas da República Federal da Alemanha (BRD) – a Alemanha Ocidental − em Budapeste, Praga e Varsóvia.

Os que entupiam as salas, corredores e sanitários das missões diplomáticas na (ainda) Tchecoslováquia e na Polônia só obtiveram “salvo conduto” para embarcarem em trens com destino à Alemanha Ocidental no final do mês seguinte. Os que se refugiaram na Hungria tiveram alívio um pouco mais cedo: no dia onze de setembro, a nomenclatura do comunismo húngaro já havia jogado a toalha e abriu as fronteiras com a Áustria, por onde milhares de alemães orientais se evadiram.

Na véspera daquela debandada, ao abrigo da Igreja na DDR, notadamente a de confissão luterana, havia sido fundado o “Novo Forum”, uma organização que se definia como politicamente independente, cujo objetivo era unir cidadãos e cidadãs que se empenhavam pela prevalência da democracia em todos os setores da vida na Alemanha Oriental: sem violência, por meio da razão e a força dos argumentos. O serviço notarial da DDR recusou o registro dos atos constitutivos dessa sociedade civil, considerando-a “desnecessária”. Nessas voltas que essa vida dá, alguns de seus fundadores, mais tarde, se tornariam pessoas da maior projeção na cena política de uma Alemanha unificada: Angela Merkel viria a se tornar chanceler (primeira-ministra); Joachim Gauck seria eleito presidente da Bundesrepublik Deutschlands (BRD); Wolfgang Thierse acabaria sendo escolhido por seus pares como presidente do Bundestag, a Câmara dos Deputados da Alemanha.

Até parecia o enredo do Clube da Esquina: no início de outubro daquele mesmo ano, um “rio de asfalto e gente” entornava pelas ladeiras, entupia o meio-fio. Atônitos, militantes de partidos de esquerda de toda a América Latina, postados nas janelas de uma escola de formação de quadros marxistas, assistiam a tudo aquilo sem entender nada. Tampouco podiam seus instrutores dar-lhes explicações convincentes.

Tudo começou em Leipzig, a terra que um dia ouviu as cantatas de Bach, ouvia agora as cantorias por liberdade, entoadas pela voz rouca das ruas. Ninguém mais tinha medo de gás lacrimogêneo, cassetete ou prisão. E o canto se espalhou por Dresden, Weimar, Magdeburgo e Berlim. As comissões de frente das passeatas portavam, invariavelmente, uma faixa com os seguintes dizeres: “Liberdade só é liberdade para quem pensa diferente”. Tratava-se de um trecho do ensaio intitulado “A Revolução Russa”, de Rosa Luxemburgo, que o regime, pró-soviético, não permitia que fosse publicado, apesar de Rosa, a Vermelha, ter sido sempre considerada pelos burocratas do proletariado uma mártir da revolução socialista. No centro de Berlim Oriental, uma das ruas mais movimentadas ostentava o seu nome, fundadora que havia sido do Partido Comunista Alemão.

Viva o Socialismo!

Os autocratas do “socialismo realmente existente” ainda insistiram e tudo investiram nas comemorações, no dia sete de outubro, dos quarenta anos de existência da DDR. “Es lebe der Sozialismus!” (“Viva o Socialismo”!). Até Gorbachev compareceu. Mas tudo ficou com ares de desfile de carnaval de grupo de acesso.

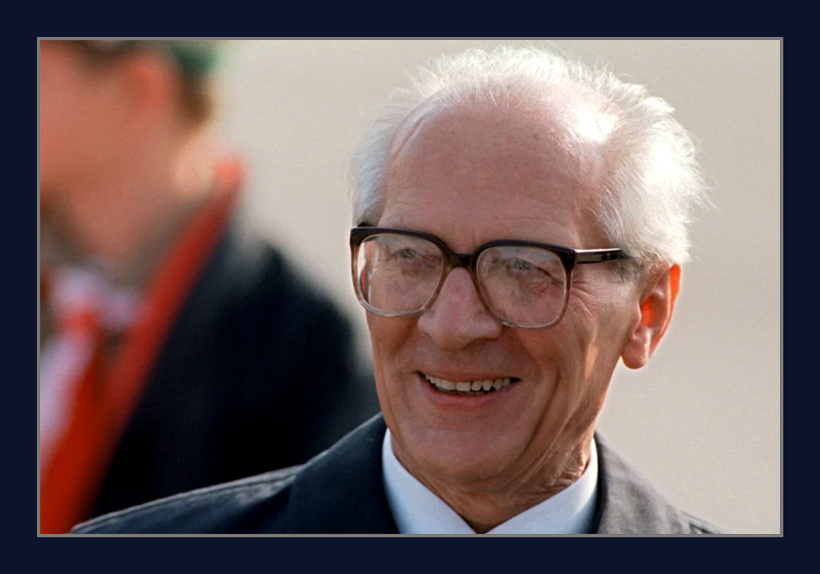

De repente, tudo se acabou. Menos de duas semanas depois, o líder máximo daquela ditadura, Erich Honecker, não era mais nada na burocracia estatal. Morreria exilado no Chile poucos anos depois. Um novo comitê central do pomposo partido “socialista unificado” da DDR (no poder desde 1949), eleito em oito de novembro, teria vida curtíssima. No dia dois de dezembro não existia mais. O sucessor de Honecker não chegou a completar dois meses como “mandachuva” no cargo de presidente do Conselho de Ministros.

Era o avesso do avesso. Era como se o Manifesto Comunista tivesse sido escrito para aquela ocasião: “tudo que é sólido se desmancha no ar”. Ou ainda que tivessem sido talhados para o momento aqueles versos de Chico Buarque e Pablo Milanés que diziam: “A história é um carro alegre que atropela indiferente todo aquele que a negue”. Ou, quem sabe, que, antevendo tudo aquilo, como uma cartomante, Ivan Lins e Vitor Martins tivessem cunhado o mágico refrão tantas vezes ecoado, subversivamente, na voz maravilhosa de Elis Regina: “Cai o rei de espadas, caiu o rei de ouro, caiu o rei de paus, cai, não fica nada”!

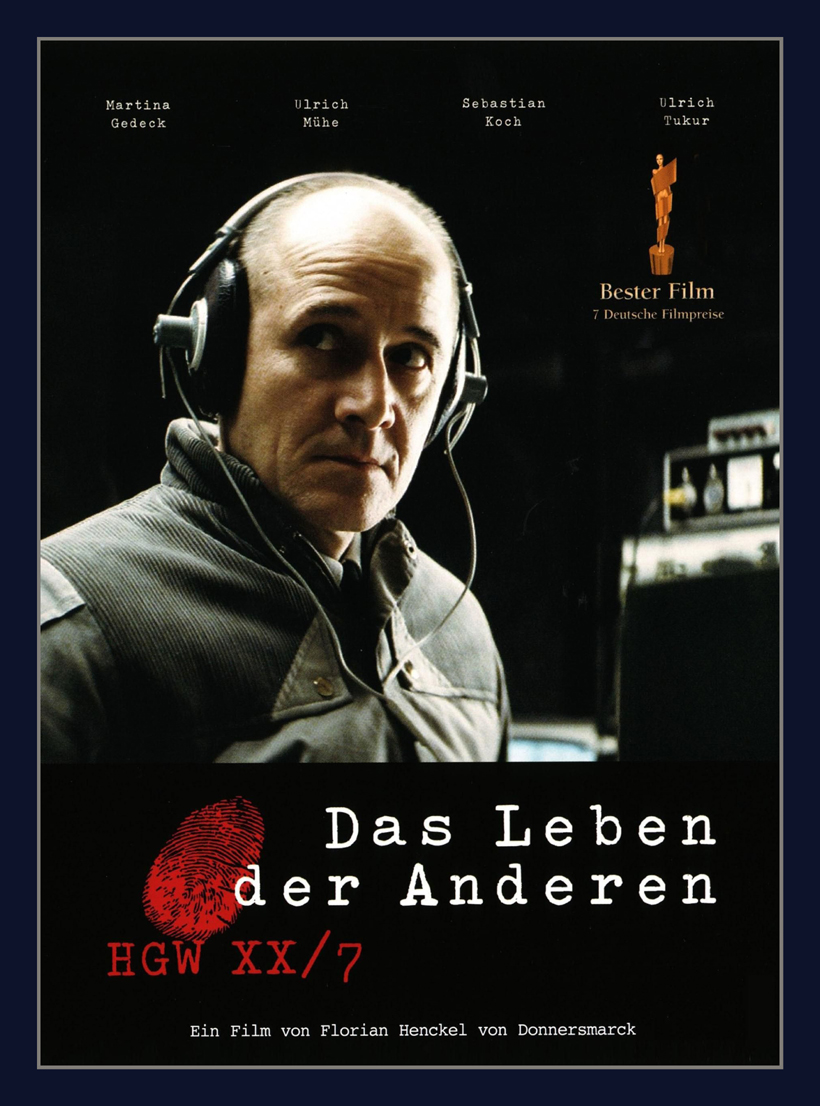

Quando os portões do Muro de Berlim foram abertos, os protagonistas dessa revolução pacífica – nenhum tiro foi disparado! − sabiam que já haviam ganhado a parada. Formalmente, a DDR ainda existia. Mas havia algo muito importante a fazer. E rapidamente. Preservar a memória e contar o que havia se passado naqueles quarenta anos de chumbo. E o que se passou está bem contado em “A Vida dos Outros”, premiado com o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2007.

No dia 15 de janeiro de 1990 – data em que se comemora o assassinato de Rosa Luxemburgo (1919) − milhares de manifestantes pró-democracia e liberdade, sob a batuta do “Novo Forum”, ocupam a sede do Ministério da Segurança do Estado (MfS). Ironicamente, seguiram a orientação de Lênin no já distante 7 de novembro de 1917, quando a turba revolucionária invadiu o Palácio de Inverno: não tocar em nada; nada deve ser destruído! Todos os documentos deviam ser preservados para a posteridade. Os revolucionários haviam tomado ciência de que agentes da comunidade de informações estavam centralizando arquivos para destruí-los. Milhares de voluntários se apresentaram para ocupar todas as agências da Stasi, o braço operacional do Ministério da Segurança do Estado, para garantir a incolumidade de toda a sorte de registros que arapongas socialistas haviam coligido. O pastor Joachim Gauck acabou sendo escolhido para ser o guardião de toneladas e mais toneladas de papéis, fitas de aúdio e vídeo, fotografias etc. Dali seria catapultado para a Presidência da República Federal da Alemanha.

Pouco importa se a ideologia da autocracia é de direita ou de esquerda. Toda ditadura tem no controle do maior número possível de informações sobre seus súditos a chave de sua perpetuação no poder. E, como Edward Snowden e Julian Assange já deixaram bem evidente, nem os países formalmente democráticos escapam dessa tentação.

Deveria nos causar inveja e estímulo o que fizeram os Ossi − como eram chamados os alemães orientais − em janeiro de 1990. O que é alentador é saber que, entre nós, há quem busque se inteirar dessa realidade, que vai chegando ao paroxismo nesses novos tempos regidos por algoritmos e inteligência artificial, em que o “Big Brother” surfa pelas redes sociais digitais. Não só surfa como se empenha em moldá-las, anestesiando impulsos autônomos, diria Ernst Bloch – o filósofo comunista que pediu asilo na Alemanha Ocidental no dia em que se iniciou a construção do Muro de Berlim (13 de agosto de 1961) − pela efetiva realização dos ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade.

É alvissareiro, pelo menos, ver que, no Brasil, os livros de George Orwell e, também, de Aldous Huxley voltam ao topo das listas de best-sellers. É alvissareiro saber que ainda há quem leia livros, enquanto a distopia de Fahrenheit 451 não se impõe.

É alvissareiro verificar que Rosa Luxemburgo ainda é o nome de uma das mais importantes ruas de Berlim, a capital da Alemanha unificada.

* Advogado, é mestre em Direito Constitucional pela UFMG