Os militares foram afastando-se e sendo afastados do poder, com mais evidência, desde 1984 quando Tancredo Neves foi eleito, de forma indireta pelo Colégio Eleitoral, presidente da República. A transição foi lenta, gradual e segura, como desejavam Golbery e Geisel. O nome de Tancredo para ser o primeiro presidente civil depois do golpe de 1964 sempre foi o preferido no colegiado das lideranças militares de então. O ex-ministro Delfim Netto conta, com desenvoltura, dos encontros que ex-presidente Figueiredo – o último dos generais na presidência – teve com Tancredo Neves e o seu sobrinho Francisco Dornelles – que seria seu ministro da Fazenda.

Tancredo faleceu e com ele o projeto econômico que seria conduzida por Francisco Dornelles e o ante-projeto de uma nova Constituição, já em andamento, que estava sendo coordenado pelo jurista Afonso Arinos de Mello Franco. Sarney assumiu e Ulysses lhe impôs uma Assembleia Nacional Constituinte que produziria a famosa e já destroçada Constituição Cidadã de 1988/89. Discretos, mas presentes, os militares, antes de silenciarem durante 30 anos, fizeram ainda dois movimentos. O primeiro, nos debates sobre as atribuições constitucionais das Forças Armadas. Sob a liderança do então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, – como bem lembrou Merval Pereira em seu artigo no O Globo de ontem – os militares queriam que a Constituinte de 1988 reproduzisse os mesmo termos do Art. 177 da Constituição de 1946, mantida na Constituição de 1969, que atribuía às Forças Armadas a defesa da Pátria e “a garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem”. O trauma de 1964 e dos anos de chumbo falou mais alto em 1988. Subordinando os militares aos três poderes da República, o texto foi mais prudente no Art 142: “…as FA destinam-se(…)à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes – Executivo, Legislativo ou Judiciário – da lei e da ordem”.

O segundo movimento, tão tenso quanto, mas rapidamente dissipado, se deu na discussão sobre a definição do mandato do presidente Sarney, se de quatro ou cinco anos, em fevereiro de 1988. Os militares, com o apoio de algumas lideranças civis, com destaque para o sempre invasivo Antônio Carlos Magalhães, pressionaram o presidente José Sarney a dissolver a Assembleia Constituinte, assim como o fizera Dom Pedro I em 1823 e a junta militar de 1969, que outorgou a Constituição então vigente à época.

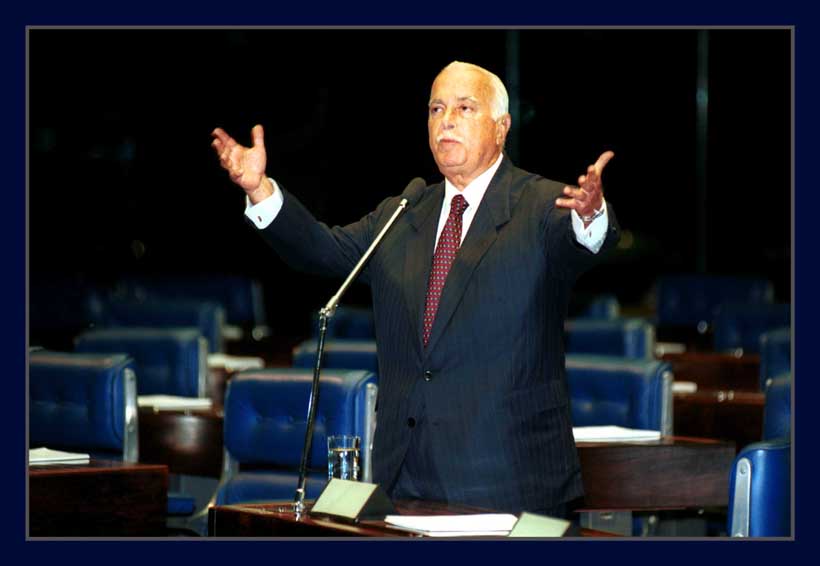

Num tom inusual, durante entrevista no Palácio do Bandeirantes no dia 17 de fevereiro de 1988, Ulysses Guimarães, presidente da Câmara dos Deputados, presidente da Assembleia Nacional Constituinte e presidente do PMDB, bradou que a nova Carta “sai na marra” e ainda chamou os membros da junta militar que outorgou a Constituição de 1969 – Souza Mello, Lyra Tavares e Rademaker – de “os três patetas”. O temas da Anistia e do ajuste de contas com as violências dos momentos mais duros da ditadura, surgiram, pontualmente, ao longo desses 30 anos. Mas, sem grandes tensões.

As manifestações dos generais Heleno, em 2008, e Mourão, em 2015, pareciam fatos isolados. Somente em 2018, quando o general Villas Bôas, então comandante das Forças Armadas, conhecido pelo seu equilíbrio e ponderação, advertiu o STF, passamos a notar, de fato, a volta dos militares ao cenário político. Meses antes das eleições, quando o STF julgava um Habeas Corpus que poderia soltar o ex-presidente Lula, então preso na sede da Policia Federal em Curitiba, Villas Bôas, na véspera do julgamento, publicou em seu twitter: “ Temos a preocupação com a estabilidade, porque o agravamento da situação depois cai no nosso colo. É melhor prevenir do que remediar”.

As cenas seguintes são a vitória de Bolsonaro, a militarização do governo, a postura de confronto permanente do presidente contra as instituições e o sentimento crescente de que o rompimento com a democracia nos aguarda e espreita.