Talvez para todo o sempre – mas certamente até aqui -, o modelo que segue administrando nossa correlação de forças política ainda é o criado após o fim da ditadura de Getúlio Vargas em 1945. Naquele momento, e até o golpe militar de 1964, fomos regidos por um triunvirato formado por PSD, PTB e UDN. A UDN era o partido conservador, de direita, surgido com a ascensão da classe média urbana e de seus profissionais liberais. O PTB era o partido trabalhista, de esquerda, que unia sindicatos e movimentos de trabalhadores, braço do getulismo. E o PSD a grande conformação de centro, que unia os caciques regionais. Brilhantemente retratado no livro da cientista política Lucia Hippolyto – “PSD, de Raposas e Reformistas” -, era o partido que garantia a governabilidade, impedia maiores arroubos e mantinha a fórmula estável.

A ditadura militar acabou com os partidos pós-1945. Quando houve a redemocratização, surgiram novas legendas. Houve uma maior diluição, e a criação de partidos que não são absolutamente nada, não têm ideologia nenhuma e atuam como parasitas a sugar a seiva de quem quer que chegue ao poder. Mas, por trás dessa geleia, parece sobreviver o espírito do triunvirato PSD, PTB e UDN. A UDN está em todas essas conformações de direita. Não por acaso, num momento em que a direita ascende, há gente aí inclusive tentando ressuscitar a sigla. O PTB está no espírito trabalhista dos nossos principais partidos de esquerda. O PDT como herdeiro original, o PT tentando inicialmente fazer um contraponto ao antigo trabalhismo, para, na prática, não ser lá tão diferente.

A ditadura militar acabou com os partidos pós-1945. Quando houve a redemocratização, surgiram novas legendas. Houve uma maior diluição, e a criação de partidos que não são absolutamente nada, não têm ideologia nenhuma e atuam como parasitas a sugar a seiva de quem quer que chegue ao poder. Mas, por trás dessa geleia, parece sobreviver o espírito do triunvirato PSD, PTB e UDN. A UDN está em todas essas conformações de direita. Não por acaso, num momento em que a direita ascende, há gente aí inclusive tentando ressuscitar a sigla. O PTB está no espírito trabalhista dos nossos principais partidos de esquerda. O PDT como herdeiro original, o PT tentando inicialmente fazer um contraponto ao antigo trabalhismo, para, na prática, não ser lá tão diferente.

Mas é principalmente o PSD que parece estar no cerne do espírito da busca da coalizão para a manutenção da governabilidade. E, aqui, não falamos necessariamente da coalizão distorcida. Da governabilidade mantida a partir do toma-lá-dá-cá, do fisiologismo, do “É dando que se recebe”. Mas da coalizão saudável. Da necessidade de concertação diante dessa multidão de partidos, numa sociedade multifacetada.

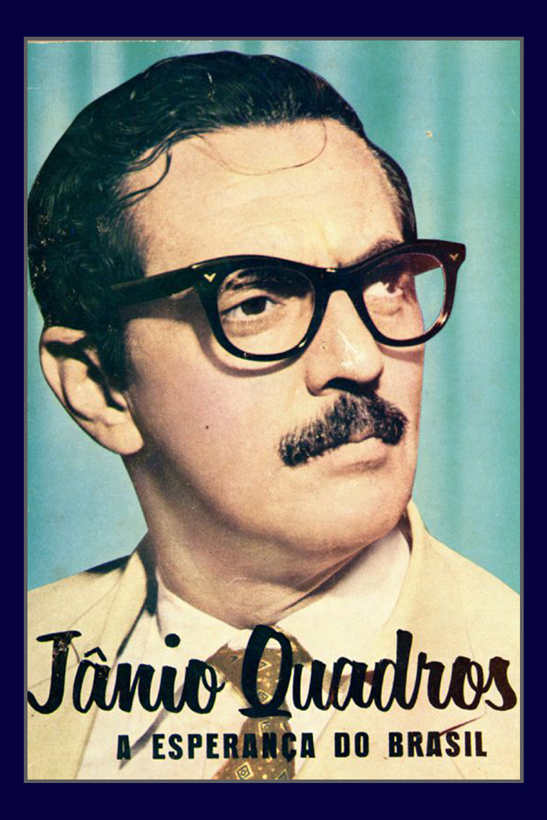

Até a eleição de Jânio Quadros, o PSD deu um jeito de manter a governabilidade apesar dos arroubos da direita extremada doida para dar um golpe. Quando Jânio se elegeu, imprevisível, o arranjo de concertação foi pro vinagre, e deu no que deu.

Até a eleição de Jânio Quadros, o PSD deu um jeito de manter a governabilidade apesar dos arroubos da direita extremada doida para dar um golpe. Quando Jânio se elegeu, imprevisível, o arranjo de concertação foi pro vinagre, e deu no que deu.

Não são poucos agora os que sentem um cheiro de Jânio no ar. Além do grau de imprevisibilidade parecido, soma-se agora a extrema casca ideológica do núcleo duro no poder. Possivelmente, temos hoje o governo mais ideológico da nossa história – incluídos aí os governos das ditaduras. O que tem feito bater na trave todas as tentativas de moderação vindas do centro. O resultado não poderia ser outro: instabilidade crônica.

Os episódios das demissões do general Santos Cruz da Secretaria de Governo e de Joaquim Levy da presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) são fortes exemplos disso. Na campanha, Bolsonaro elegeu-se com o discurso da necessidade de retirar da vida das pessoas a influência ideológica. Afirma que isso acontece nas escolas, que é assim nas universidades, etc. Mas, na melhor das hipóteses, o presidente apenas trocou uma ideologia por outra. Na pior, e que está se mostrando mais provável, introduziu na nossa rotina uma ideologia forte como nunca antes se viu.

O fato de Joaquim Levy ter sido ministro da Fazenda de Dilma Rousseff é um exemplo claro de que ideias mais conservadoras podiam habitar no universo anterior. Essa, aliás, foi a grande crítica que então se fez a Levy e a Dilma: ela passou a campanha dizendo que não havia crise, e botou um cara para fazer o choque fiscal da maneira mais conservadora possível na economia. Levy não foi parar como um clandestino na equipe de Paulo Guedes. Levy sempre foi muito mais próximo ao pensamento de economistas como Guedes do que da turma da esquerda.

Mas Levy cai somente por causa dessa sua vinculação passada. Porque Bolsonaro sonhou com uma devassa nas contas do BNDES, que mostraria monstruosas irregularidades cometidas com o nosso dinheiro. Levy não entregou a tal devassa. Agora, veremos se não fez isso por alguma lealdade aos antigos patrões ou porque não encontrou mesmo nada de tão grave assim. Levy sai do governo elogiado por Rodrigo Maia e outras figuras do centro.

Já Santos Cruz era junto com Hamilton Mourão o retrato de uma moderação militar que ninguém esperava muito antes da eleição. Era ele quem evitava na Secretaria de Governo que imperasse uma relação radical, que elegesse a imprensa como inimiga, só falasse com blogs amigos e jogasse o equilíbrio às favas. Ou seja: uma radicalização a um grau extremo de algo que os governos petistas ensaiaram, principalmente nos seus últimos momentos: imprensa como inimiga e ajuda aos blogs amigos.

Assim como aconteceu com o imprevisível e bagunçado Jânio, o centro faz agora ensaios de afastamento. Ou de ser afastado, o que neste momento parece ser a leitura mais correta. Na manhã desta terça-feira, faziam na Câmara do Rio uma homenagem a Mourão, e Carlos Bolsonaro deixou a sessão em protesto.

Na época de Jânio, o afastamento do centro representado pelo PSD desequilibrou a fórmula e permitiu a ascensão dos radicais, de um lado e de outro. O que levou ao golpe militar e a ausência de democracia por vinte anos nas nossas vidas.

Deus queira que nada de parecido aconteça agora. Mas o Brasil certamente não são os 15% mais radicais que aplaudem os posts incompreensíveis de Carlos Bolsonaro ou que riem das piadas escatológicas de Olavo de Carvalho. Se é verdade que o país precisa das reformas estruturantes, como a da Previdência, a aprovação delas passa pelo centro. Pelo PSD diluído hoje no Congresso e comandado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A fórmula que nos mantém estáveis permanece a mesma.