Hoje em dia, qualquer jornalista, ainda que não gabaritado – meu caso -, que queira deitar falação sobre o periodismo impresso deve antes de começar seu pronunciamento explicar aos ouvintes mais jovens o que é (mais era do que é) um jornal.

Leia também: Memórias de um “jornalista político” (1)

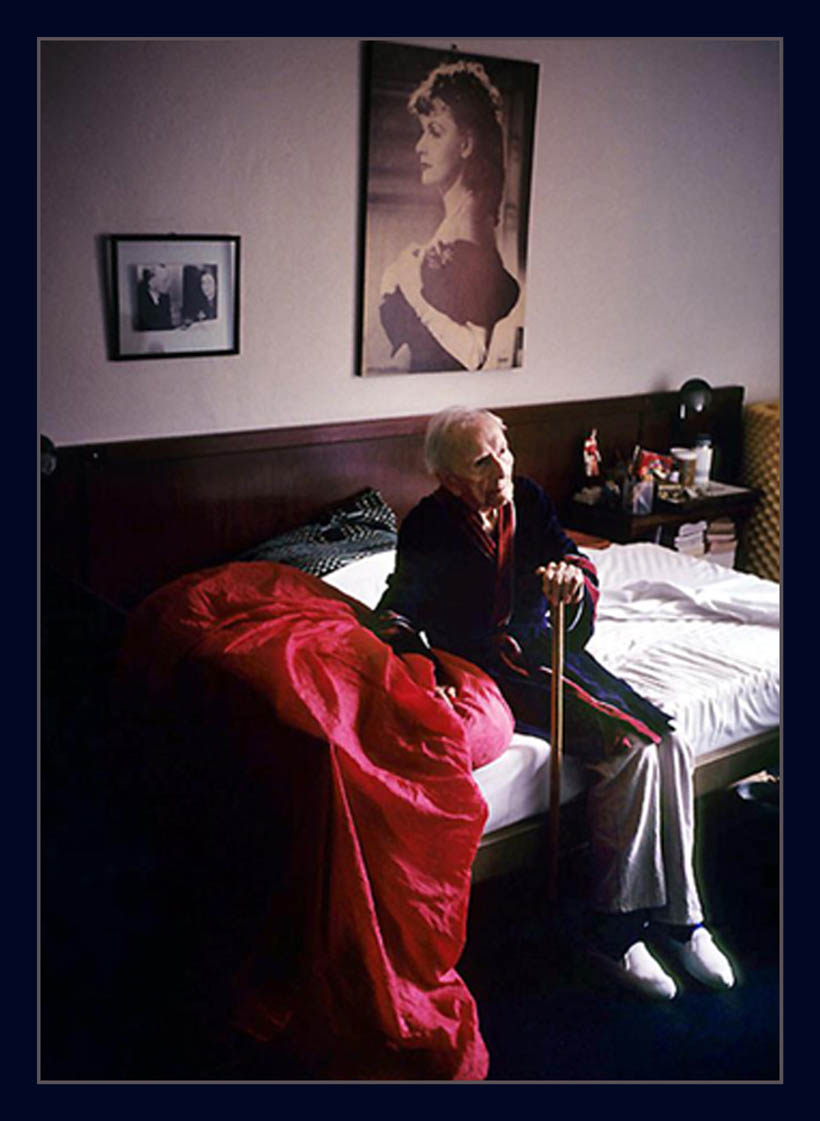

Um jornal impresso é aquela maçaroca de papel dobrado que os motoqueiros enfiam por baixo da porta de casas onde moram velhinhos de mais de setenta anos.

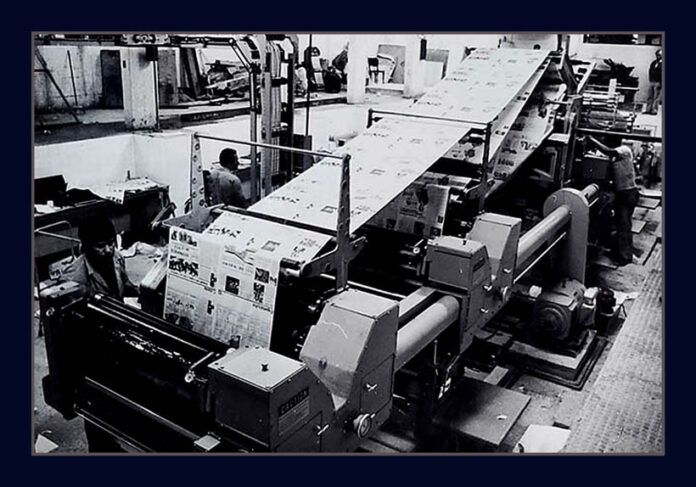

Sim, eles e os octogenários (cada vez mais numerosos), são os que ainda mantêm em funcionamento as últimas rotativas. Podemos chamá-los aqui de assinantes.

O jornal agora serve também como substituto mais econômico das fraldinhas higiênicas para gatos e cães.

Dias atrás, antes de embarcar num voo, comprei um jornal. Depois, já instalado em uma cadeira de meio, eu o desfraldei diante de meus espantados e intimidados vizinhos.

Todos os que passavam pelo corredor se voltavam curioso para aquela enorme bandeira de papel borrado.

– Pra que serve essa coisa, pai? – perguntou uma garotinha.

– Deve ser uma bula gigante de remédio – respondeu o jovem genitor.

Assassinato de reputações

Antes de prosseguir, obrigatoriamente teremos que examinar aqui alguns detalhes técnicos.

Os jornais eram concebidos e paridos em uma Redação.

A Redação quase sempre era um imenso salão atulhado de mesas que continham, cada uma delas, um telefone e uma máquina de escrever, que em geral não tinha uma letra.

Já o um telefone era daqueles bem pesados, ótimos para serem lançados nos editores pelos subalternos – advertidos rispidamente ou demitidos – que padeciam de súbitos ataques de fúria.

Nos jornais que tinham um nome a zelar, todo dia havia uma ou mais demissões.

Um amigo meu, redator, recalcado e viperino, cuja bílis sempre o impediu de chegar ao comando de uma editoria, assim descrevia uma Redação:

– É o Matadouro propriamente dito, o local onde diariamente são assassinadas reputações, mas só as irretocáveis.

E, triunfante, acrescentava:

– Mas também serve para a exaltação dos que praticam os mais variados crimes.

Mais morubixabas que guerreiros

Pois bem, em meados do século passado, quando ainda tinham muitos leitores, os jornais contavam com dois tipos de colaboradores: os que faziam o trabalho interno, na Redação, e os que saíam pelo mundo exterior à procura de uma matéria-prima difícil de descrever, mas que chamaremos aqui, para simplificar, “notícia”.

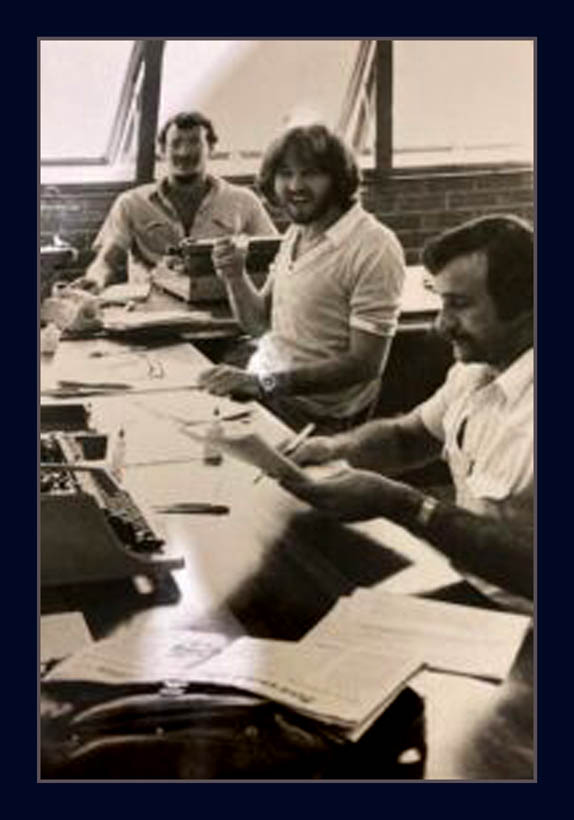

Todos os que trabalhavam na sede da empresa (editores, subeditores, coordenadores, redatores e mais incontáveis chefes disso e daquilo) borboleteavam incessantemente pela Redação – espaço onde era processada a matéria-prima – a fim de transmitir a seus chefes (que só raramente apareciam por ali) a falsa impressão de que estavam sempre muito ocupados, trabalhando.

Bordão da época: jornal que se preza tem mais morubixabas que guerreiros.

Esses trabalhadores internos, quando não estavam girando pela Redação, agarravam-se a uma máquina de escrever (instrumento desaparecido que legou o teclado aos computadores) e histericamente catavam metafóricos grãos de milho.

No intervalo entre uma caminhada apressada e umas tecladas frenéticas, empunhavam um dos inevitáveis telefones pretos e neles falavam, usando a voz no tom mais baixo e meloso possível. Aos que os viam de longe, davam a impressão de estarem acertando furos sensacionais com os repórteres da Casa, mas de fato quase sempre estavam falando com alguém que pretendiam conhecer. No sentido bíblico, esclareço.

Os editores serviam para ordenar aos repórteres que pessoas eles teriam de entrevistar para que, ao final do dia, se confirmasse no sempre incerto e volúvel cenário político nacional aquela tese tão interessante que ele, o gênio, o senhor editor, criara ainda na cama, em sua casa, sonolento, entre o despertar e sair de sob os lençóis.

Os redatores – em geral debochados ou amargos, porque recebiam salários inferiores aos dos editores e repórteres – telefonavam pouco e caminhavam menos ainda. Mas bocejavam muito mais.

Pormenor insignificante

Como são irrelevantes para essa crônica, os trabalhadores externos de um jornal aqui serão descritos com poucas palavras.

Conhecidos como repórteres – também chamados de “focas”, quando iniciantes ou muito incompetentes –, eles se movimentavam o tempo todo pelo mundo em busca de material (informação ou fato) a ser impresso.

Quando se apresentavam na Redação antes do horário de fechamento, de lá eram expulsos aos berros.

Ferozes inimigos das regras gramaticais

Vamos ao que interessa: o que fazia um redator?

Basicamente, “penteava” telegramas.

O que eram esses telegramas?

Textos em geral de vinte a trinta linhas – produzidos por agências noticiosas – sobre um determinado assunto.

Em que consistia esse “pentear”?

Basicamente: colocar maiúsculas nas letras iniciais de todas as frases, sublinhar títulos de livros ou nomes de jornal (para serem grafados em itálico) e descobrir absurdos e incongruências naquelas poucas linhas.

Na editoria de Política do Jornal de Brasília, nos anos 1970, recebíamos centenas de telegramas – das agências de O Globo, Estadão e Jornal do Brasil – todos os dias.

Além de pentear isso tudo, também tínhamos de revisar os textos dos nossos cinco ou seis repórteres próprios, alguns deles ferozes inimigos das regras gramaticais.

Gozações inaceitáveis e pegadinhas cretinas

Eu entrei redator e saí – um lustro depois – redator do Jornal de Brasília porque jamais aceitei promoção para cargo mais alto. Pensando bem, acho que nunca me ofereceram uma chefia. Mas, se me oferecessem, eu a recusaria. Porque, na verdade, nunca quis mandar em ninguém. E nem saberia como fazê-lo.

Eu ganhava pouco, mas, em compensação, entre o penteado em um telegrama e a autópsia de um texto de um dos nossos repórteres, podia ler uns poeminhas do Mário Quintana ou uma historinha do mais louco dos contistas geniais: o narigudo Nicolai Vassiliévitch Gogol.

Uma confissão (talvez inaceitável nesses nossos tempos tão corretos e enfadonhos): boa parte das nossas incontáveis horas ociosas na Redação nós as gastávamos com brincadeiras idiotas, sacanagens cruéis, gozações inaceitáveis e pegadinhas cretinas.

Talvez por um desvio de caráter, é delas que me vêm as melhores recordações.

Buraquinho na lauda

Dos meus cinco anos na Redação daquele periódico candango só lembro claramente de um fato político excepcional. Foi o dia em que o nosso repórter Jorge Bastos Moreno – então encarregado da cobertura do partido de oposição, o MDB – conseguiu com João Baptista de Figueiredo a confirmação de que ele, o general cavalariano, seria o sucessor de Ernesto Geisel. Foi um furo nacional, obtido no meio da tarde pelo Moreno, que se deslocara até o local onde o general costumava ginetear. Fizemos em poucas horas uma edição especial.

Jorge Bastos Moreno, que faleceu recentemente, quando exercia um cargo relevante de O Globo em Brasília, era uma figura. Lembro de duas características dele: quando saia do banheiro, sempre vinha secando as mãos em laudas (odiava as toalhas giratórias de pano) e costumava datilografar seus textos usando apenas um dedo (indicador da mão esquerda). Batucava no teclado com tanta força que a letra “o” sempre virava um buraquinho na lauda.

Lutando ao lado dos ianques

Falando da edição sobre Figueiredo, acabei lembrando um episódio engraçadinho que tem a ver com a cobertura da área militar.

Detalhe: nos loucos 1970, as sucursais brasilienses dos quatro grandes jornais – JB, Globo, Estadão e Folha – e os dois periódicos locais – Jornal de Brasília e Correio Braziliense – mantinham um repórter encarregado de cobrir a área militar.

O sujeito não precisava ser um João do Rio para ser contratado, mas tinha que saber analisar e decifrar corretamente o Almanaque do Exército, porque era dali que sairia o futuro presidente da República.

Vamos à pegadinha dupla.

Certo dia, algumas das víboras da Redação – sabendo que eu fizera o curso de oficial da reserva em 1972 -, escreveram um telegrama que dizia mais ou menos isso:

“A partir de amanhã, o Exército vai começar a convocar oficiais da reserva, formados entre os anos de 1970 e 1975, para lutar ao lado das forças norte-americanas contra o Irã”.

Mãos insidiosas depositaram esse discreto despacho na caixinha onde eram postos os telegramas que eu deveria pentear.

Quando li a tal notícia, fui tomado por uma cólera fulminante. Aos berros, comecei a caminhar pela redação, sacudindo o maldito telegrama:

– Não contem comigo! Se for preciso, fujo pro Uruguai! O que eu não vou é morrer pelos ianques!

Os que não sabiam da armação me olhavam espantados, pediam informações sobre o causo e me davam total solidariedade.

Mas, de repente, reduzida a adrenalina, comecei a notar que uns malandros, fingindo telefonar ou escrever, tinham risinhos cínicos nos cantos dos lábios.

– Pronto, caí – foi a minha conclusão.

O personagem de Marques Rebelo

Ainda continuei por um tempo fingindo indignação, mas decrescente. Depois passei a responder de maus modos a certas perguntas falsamente amistosas.

Logo, toda Redação já estava inteirada do golpe do qual eu fora a vítima.

Mais calmo, passei a pensar na vingança, cujo plano me veio em seguida.

Lá pelas tantas entra na Redação o meu amigo Murilo Murça, paulista gente fina, meu primeiro avalista em Brasília, que era o subeditor de Economia.

Arrastei o Murilo para um refrigerante no bar-restaurante do jornal e lá escrevi em uma lauda o que ele deveria ler ao telefone para o chefe de redação da época.

Murilo pegou a lauda e se mandou para uma sala qualquer do andar de cima.

Voltei ao meu lugar e fiquei cuidando pelo cantinho do olho o tal chefe. Lá pelas tantas o telefone toca e ele atende.

Percebi que imediatamente ficou ainda mais pálida a área restrita do seu rosto que não se escondia sob uma barba cerrada. E ele passou a gaguejar.

Dali a pouco, depositado o fone no gancho, o barbudo repassou discretamente o teor da ligação telefônica a seus asseclas de velhacaria e o sorriso zombeteiro sumiu do rosto de todos eles.

O texto que o Murilo leu era mais ou menos assim:

– Boa noite? O senhor é o responsável pelo jornal? Saiba que o meu nome é Madureira, coronel Madureira. Estou ligando porque ouvimos falar que está correndo pela cidade um falso boato sobre convocação de reservistas. E descobrimos que esse boato teria tido origem aí no seu jornal. É verdade?

Empatados, ninguém cantou vantagem. E logo partiríamos para outras palhaçadas.

Esclarecimento à praça: O simples Coronel Madureira é o título de um livro – escrito pelo afiado Marques Rebelo – que é considerado a primeira obra literária, satírica, sobre a Revolução de 64.

Os marcianos estão chegando

Como esta crônica já está se tornando excessivamente longa, encerro com uma brincadeirinha que fiz com um dos meus melhores amigos dos tempos de Jornal de Brasília, o mineiro Antônio Beluco Marra.

Beluco foi o mais bem quisto editores de política do jornal. Sem exagero: muitos de seus repórteres e redatores o idolatravam. Sempre risonho, brincalhão, ele não dava bronca em ninguém. Havia trabalhado alguns anos na Rádio e Televisão Francesa e gostava de música norte-americana. De estatura média, olhos azul piscina, ele ostentava uma basta cabeleira de anjinho barroco que ficava o tempo todo enroscando com o indicador da direita.

Pois, certo dia, ele me mandou publicar um telegrama que dizia mais ou menos assim:

“José da Silva, vidente de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, assegurou ontem que uma nave espacial vai descer no morro tal, no dia tal, a tal hora”.

“José da Silva, vidente de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, assegurou ontem que uma nave espacial vai descer no morro tal, no dia tal, a tal hora”.

Na semana seguinte, Beluco me passou outro telegrama que repetia a informação, mas precisava o dia (10 de janeiro, às nove da noite, digamos) do insólito acontecimento.

Vendo o interesse de nosso editor por aquela notícia bizarra, na noite do dia 9 de janeiro, escrevi o seguinte telegrama:

“Extra! Com um dia de antecedência, acaba de descer no morro tal, na cidade de Campo dos Goitacazes, como previsto pelo vidente José da Silva, uma nave espacial que, além de seus tripulantes, trouxe pessoas desaparecidas no triângulo das Bermudas.”

Fazendo-se de sonso, meu cúmplice, o guri dos teletipos, pôs o telegrama na caixinha do editor e correu para sua sala.

Bah! Dali a pouco, ao ler o criminoso telegrama, um empolgado Beluco levantou-se da cadeira e saiu gritando pela Redação:

“Parem as máquinas! Mudou a história da Humanidade!”

—

Observação talvez dispensável: Aos adoradores da objetividade, tão maltratados pelo pérfido Nelson Rodrigues, devo informar que essas crônicas podem conter uma ou outra mentirinha inocente. A mentira, como disse Mário Quintana, é uma verdade que se esqueceu de acontecer. Enfim, nunca é demais recordar – num tempo tão histérico como o que estamos vivendo – que o dever maior do cronista é divertir e entreter seus leitores. Além disso, hoje em dia, nunca é demais frisar o óbvio.

Observação número 2: Agradeço a revisão deste artigo a dois consagrados redatores: José Antônio Vieira da Cunha, que vigiou o uso que faço (se correto ou não) da língua mãe; e Luiz Lanzetta, também profundo conhecedor do emprego do idioma, mas só para fins de fofoca e zombaria.

* Lourenço Cazarré, jornalista e escritor, é autor dos romances Kzar Alexander, o louco de Pelotas, A misteriosa morte de Miguela de Alcazar e A longa migração do temível tubarão branco