Aboletada no assento de janela do street car de Pittsburgh (EUA), mal podia me conter de tanta felicidade. O céu era de um azul indescritível. Fazia frio, muito frio, mesmo para quem vinha do velho Arraial do Tejuco, no topo da serra do Espinhaço. Era a realização do american dream para uma jovem de 21 anos que ouvia Elvis Presley, deslumbrava-se com James Dean, desejava comprar o jeans da moda — a famosa calça Lee — e, que, por algum tempo, havia escrito crônicas na Estrela Polar e na Voz de Diamantina sob o pseudônimo de Jaqueline, em homenagem à charmosa primeira-dama norte-americana.

Corria o outono do ano de 1965 e Jaqueline Bouvier Kennedy não morava mais na Casa Branca. Deixando os olhos vagar pela janela, me deixava levar pelos amarelos, alaranjados, ferrugens e grenás que coloriam as árvores. Inebriada com as folhas, vi que as ruas e calçadas, aos poucos, se cobriam de um branco parecido com farinha de trigo. Lembrei-me da capistrana, em Diamantina, em dias de festas religiosas.

O Civil Rights Act fora sancionado, havia pouco tempo, pelo agora presidente Lyndon B. Johnson. Muita violência, morte, prisão e humilhação, haviam se passado, desde que, em 1955, uma negra, Rosa Parks, se recusara a ceder o seu assento em um ônibus a um branco, na cidade de Montgomery, no Alabama. Seu gesto de resistência foi a centelha de um movimento que culminaria com o reconhecimento de direitos civis dos afro-americanos. Em socorro a Parks, que fora presa por sua ousadia, apresentou-se um jovem e desconhecido pastor que atendia pelo nome de Martin Luther King. No ano de 1964, King seria laureado com o Prêmio Nobel da Paz.

Não sabia o que era aquele agora belo tapete branco que se parecia com farinha de trigo. Perguntei a uma jovem que se sentara ao meu lado o que era aquilo. Entre o estranhamento pela pergunta e a incontida gargalhada, ela, gentilmente, respondeu-me: “It’s snow”! Era negra como Rosa Parks e estava ali ao meu lado. Foi quem me apresentou… a neve, em toda sua brancura!

Voltaríamos a nos reencontrar outras vezes no street car. Ela sempre embarcava numa determinada estação localizada em um bairro habitado majoritariamente por negros. Não seria um exagero chamar aquelas paragens de gueto, embora não pudessem ser comparadas às favelas brasileiras.

Tornamo-nos amigas, a ponto de convidá-la para almoçar no apartamento que meu marido e eu alugávamos e que se localizava num daqueles tradicionais condomínios de casas geminadas, erguidas com tijolos aparentes (townhouses). Com a exceção de uma estudante que morava, também de aluguel, no apartamento em frente, nunca encontrei qualquer um dos demais vizinhos, ocupantes das outras quatro unidades do prédio.

Eu mal sabia cozinhar, mas pensei em algo bem brasileiro como um bife com batata frita, arroz e tomate picado. Fiquei muito feliz com sua visita. Mal pude acreditar quando, na manhã seguinte, encontramos a caixa do correio cheia de bilhetes de todos os vizinhos reclamando por eu ter recebido em casa uma “nigger”, palavra que encerra todo o preconceito racial possível em relação a um afro-americano. Poucas vezes na vida chorei tanto como naquele dia.

O pior é que, muito antes do affair Rosa Parks, a Suprema Corte já havia decidido no caso Shelley v. Kraemer (1948) que, frente à Décima Quarta Emenda à Constituição, o Poder Judiciário não poderia recusar “a igual proteção das leis” quando alguém alegasse estar sendo prejudicado por restrição imposta ao direito de propriedade de forma a evitar o seu uso ou ocupação por qualquer pessoa, exceto aquelas de “raça caucasiana”. O curioso nisso é que o caso que abriu o caminho para essa jurisprudência, em meados nos anos quarenta do século passado, envolveu a atriz Hattie McDaniel, que interpretou a escrava doméstica Mammy em “E o Vento Levou”. Seus vizinhos “caucasianos”, no luxuoso condomínio de Sugar Hills, em Los Angeles, não queriam tê-la e a outros atores negros de sucesso adquirindo imóveis nas redondezas.

Embora ainda não tivesse começado a estudar Direito, pude perceber, naquele episódio em Pittsburgh, que leis ou decisões judiciais que vão de encontro aos interesses dominantes em uma determinada sociedade só “pegam” após muita luta, muita obstinação e coragem daqueles que, por elas, podem ter suas situações de exploração ou opressão pelo menos mitigadas.

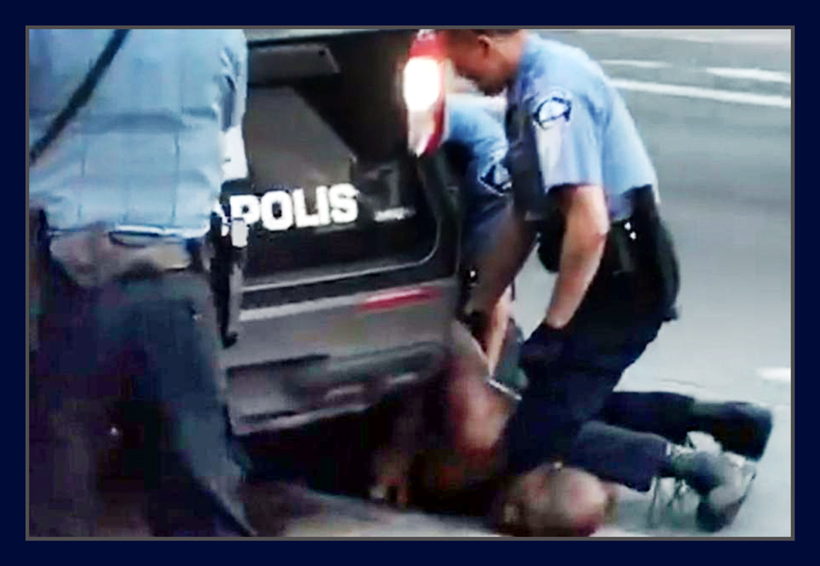

É disso que se trata nessas manifestações de protesto pela morte de George Floyd, em Minneapolis (EUA). Gente de toda cor de pele está farta de tolerar a leniência das autoridades, especialmente do Poder Judiciário, em relação a policiais que achincalham, torturam e matam pobres, imigrantes ilegais e negros. Compreendo a carga histórica de humilhação por detrás do desabafo refletido na pichação, repetida aos milhares, que diz: “ACAB: all cops are bastards” (todos os “tiras” são bastardos).

Houve um dia, em minha vida, após nefasta experiência, em que gostaria de ter colocado a seguinte mensagem nas caixas de correio de meus vizinhos “caucasianos”: “All the caucasian neighbours are bastards”.

* Sandra Starling é advogada e mestre em Ciência Política pelo DCP da FAFICH (UFMG), com a dissertação “Governo Geisel: as Salvaguardas Visíveis e Invisíveis do Projeto de Distensão (1974-1979)”.