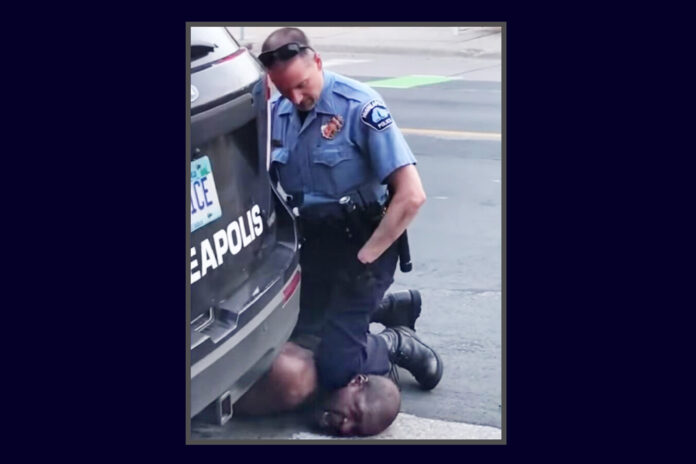

Uma onda de indignação percorreu os Estados Unidos e espalhou-se pelo Brasil em protesto pelo assassínio de um homem negro, George Floyd, em uma abordagem policial no estado de Minnesota. Floyd foi brutalmente morto por policiais diante de várias testemunhas, e é natural a indignação do mundo contra mais um crime no seio de uma sociedade marcada historicamente pelo racismo.

Nos Estados Unidos, o abismo que separa as raças não excluiu sequer o humanista Abraham Lincoln, presidente que conduziu o país na Guerra Civil que aboliu a escravidão, mas que achava que os negros não tinham lugar na América branca, e que teriam que aproveitar a liberdade e empreender a jornada de retorno à África.

Aqui no Brasil a morte de Floyd alcançou ampla repercussão na mídia tradicional e entre os chamados movimentos sociais. O que espanta é que tal indignação não ocorra quando milhares de jovens mestiços brasileiros são vítimas da escalada da violência diante do silêncio constrangedor e cúmplice da mesma mídia e dos movimentos sociais tidos como progressistas.

Uma ligeira busca na internet é suficiente para comprovar que antes de ser morto nas ruas do País, o mestiço brasileiro já está morto nas estatísticas, nas notícias da imprensa e nas manifestações das redes sociais das correntes identificadas com as lutas libertárias.

O morticínio dos mestiços não desperta uma nota de pé de página da nossa mídia tradicional e nem uma singela manifestação de pesar ou um lamento dos grupos sociais progressistas. Aliás, a palavra mestiço foi banida da narrativa dos meios de comunicação e das organizações pretensamente avançadas da sociedade.

Precocemente, o mestiço tornou-se arcaísmo banido do discurso contemporâneo e legado à literatura de um Guimarães Rosa com seus jagunços, de um Graciliano Ramos com seus sertanejos, ou à pintura de Portinari, com seus trabalhadores do café e Di Cavalcanti com suas mulatas.

Esquecemos a mestiçagem de nossa psicologia herdada de nossas avós remotas, índias e negras, da nossa música, culinária, e do nosso português moldado no sotaque negro e no vocabulário pleno de expressões do tupi para nossa fauna, flora e geografia.

Abandonamos tudo isso para importar o modelo de sociedade birracial dos Estados Unidos. Não temos mais mestiços. Somos pretos ou brancos. Adotamos a regra de uma gota de sangue (One-drop-rule), base da classificação racial dos Estados Unidos, pela qual bastava um único ancestral de ascendência africana, ou uma gota de sangue para alguém ser considerado negro. Era o princípio que, segundo os supremacistas brancos, garantiria a “pureza” da raça branca.

A questão é que no Brasil a negação da mestiçagem fere mortalmente a identidade nacional brasileira e a imagem que projetamos das nossas origens, obrigando-nos a reinventar uma interpretação para nosso processo civilizatório que não existe fora do encontro do europeu, do índio e do negro desde o nascimento dos primeiros mamelucos.

Gilberto Freyre, Darcy Ribeiro e Euclides da Cunha viram no mestiço a essência da brasilidade, sem exclusão das minorias brancas e negras na formação da nacionalidade. Ao cunhar a expressão mestiço é que é bom, Darcy Ribeiro não menosprezava as qualidades de outros formadores étnicos da população nacional, mas, ao contrário, exaltava as virtudes de todos eles concentradas no mestiço.

O genocídio sociológico, estatístico, jornalístico e político do mestiço brasileiro não pode ser o preço a ser pago para o justo e necessário protesto pela morte brutal de negros brasileiros ou norte-americanos.

* Aldo Rebelo é jornalista, foi presidente da Câmara dos Deputados, ministro da Coordenação Política e Relações Institucionais, do Esporte, da Ciência e Tecnologia e Inovação e da Defesa nos governos Lula e Dilma.