O presidente Jair Bolsonaro não é um militar, mas um sindicalista fardado. Esse é o grande logro que desorienta os analistas e iludiu os generais, levados ao centro do poder por uma coincidência: o líder trabalhista é colega de turma do alto comando do Exército.

A camaradagem acadêmica os manteve fraternos nos encontros de ex-colegas. Identidade de convicções na grande visão de mundo subsistiu, era concordância nos bate-papos informais. Mas não passava daí. Bolsonaro lá ainda tenente optou por outra trajetória, a de líder de classe profissional, enquanto os demais camaradas de armas prosseguiam na carreira militar, galgando postos com seus cursos e disciplinas.

Militarismo sindical

Recém agora os generais do Planalto estão se dando conta de onde se meteram. O sindicalismo é incompatível com o militarismo. A essência da profissão das armas é manter a disciplina até a morte. Literalmente. O sindicalismo se fundamenta na indisciplina para conquistar direitos. O militar obedece a lei e a honra cegamente. Totalmente incompatíveis.

Bolsonaro político nasceu e cresceu na indisciplina. Custou-lhe os galões. Levou-o à Presidência da República.

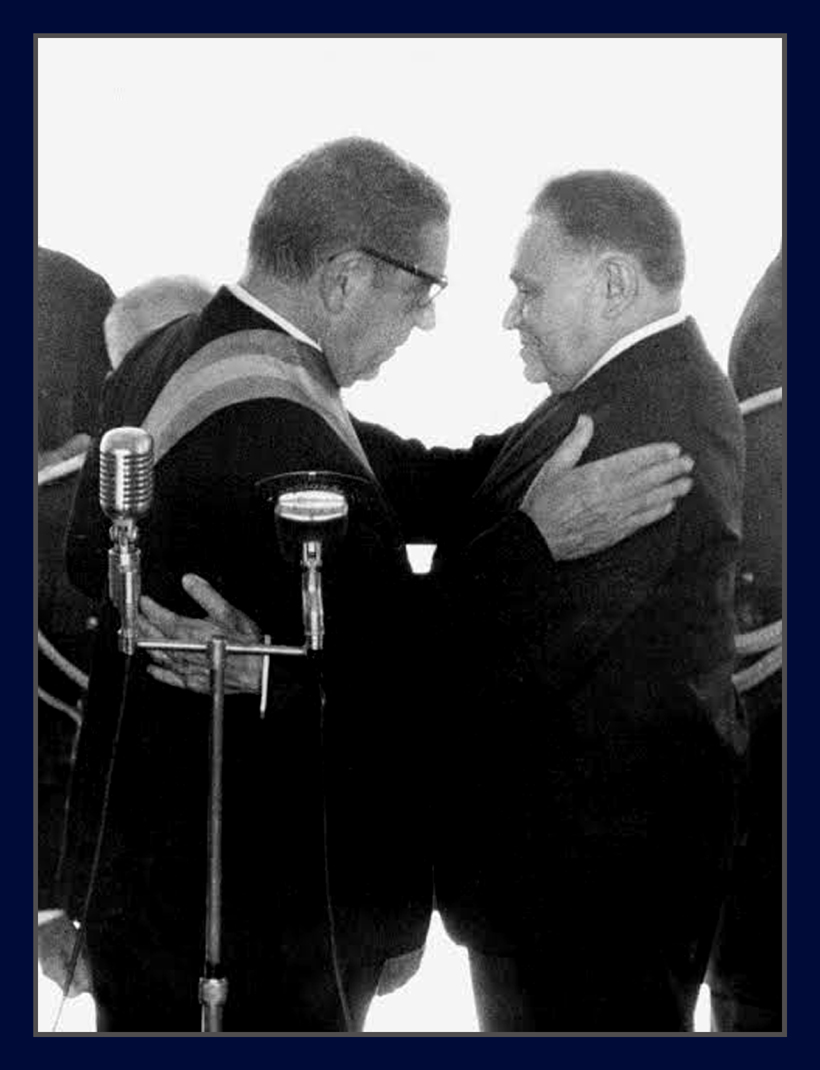

É o segundo líder sindical a chegar ao posto. O primeiro foi Lula da Silva. Um deles partiu da porta da fábrica (lá dentro era um torneiro mecânico talentoso). O outro da porta dos quartéis (lá dentro era um artilheiro da infantaria). Torneiro, elite dos ferramenteiros metalúrgicos; paraquedista, tropa de elite.

Na vida política, as marcas profissionais ficaram indeléveis nos dois personagens. Lula um operário da indústria automobilística, trabalhador fordiano, da produção em série, chão de fábrica cooperativo e articulado entre os profissionais. Bolsonaro militar, não é preciso dizer mais nada.

Os dois foram descartados da produção. Lula deixou a fábrica e foi para um sindicalismo remunerado e estabilidade no emprego. Bolsonaro foi excluído das fileiras, removido para a reserva remunerada, promovido a capitão. Cada qual se projetou fazendo o que aprendera no serviço: Lula procurando abalar as estruturas parando a linha de montagem; Bolsonaro armando bombas para explodir os adversários (ou “inimigos”?).

De outro ponto de vista, Bolsonaro inscrever-se-ia no capítulo da indisciplina militar e suas trágicas consequências para as instituições. Essa é a História no Brasil. A monarquia caiu num movimento dessa natureza, liderado por um tenente-coronel Benjamin Constant, que envolveu um marechal quase senil, Deodoro da Fonseca, no bojo de uma historicamente denominada “Questão Militar”. Foram os fardados que destronaram Dom Pedro II, mas não se esqueça que em paralelo corria outra grave crise política, a pouco falada “Questão Religiosa”, uma briga dos bispos com o Imperador. Bolsonaro, oficial inferior, lotou o Planalto de quatro estrelas. E chamou os evangélicos (e católicos carismáticos) para o poder.

Indisciplina armada

Essas indisciplinas nos baixos escalões das Forças Armadas vêm de governos fracos. A monarquia estava caindo. O governo estava fragilizadíssimo pelas duas crises simultâneas. O imperador recebeu a ordem para deixar o país pela mão de um major, Frederico Sólon de Sampaio (pai de Ana Emília, mulher e pivô da tragédia de Euclides da Cunha) e de um alferes (hoje segundo-tenente) jacobino (ultrarradical), Joaquim Inácio Baptista Cardoso (avô do ex-presidente FHC), demonstrando o colapso da hierarquia no Exército.

Nova questão militar começou com a indisciplina de oficiais de baixa patente. Foi o chamado movimento tenentista, na década de 1920, levado a efeito por oficiais, na sua maioria, oriundos das armas de Artilharia e Engenharia (Eduardo Gomes, Cordeiro de Farias, Juarez Távora, Luiz Carlos Prestes, Siqueira Campos, João Alberto e muitos outros – Bolsonaro e o vice presidente Hamilton Mourão são da arma de artilharia, assim como o ex-presidente Ernesto Geisel). Esse movimento, que culminou na Revolução de 1930, também tinha forte sabor sindicalista, pois reivindicava demandas profissionais dos militares e reclamava do desprestígio do Exército.

1964 e a indisciplina militar

Na década de 1960, no enfraquecido governo de João Goulart, também afloraram movimentos de subalternos, que desaguaram no movimento de 1964 e no autogolpe do presidente eleito indiretamente marechal Humberto de Alencar Castelo Branco que, dias depois da posse, editou o Ato Institucional (depois denominado AI 1) derrubando o regime da constituição de 1946.

A questão militar de 1964 foi desencadeada pelo sindicalismo das baixas patentes que redundou em franca indisciplina, principalmente na revolta dos sargentos, em setembro de 1963, e na rebelião dos marinheiros, já no final de março de 1964. Foi movimento de clara inspiração sindical, que se converteu num desafio abeto à hierarquia das forças armadas, o chamado hoje pelos historiadores de movimento dos sargentos.

Os subalternos foram levados à política no episódio de Legalidade, em 1961. Começou com a resistência dos governadores da maioria dos estados à tentativa de golpe de estados liderado pelos três ministros militares (Almirante Silvio Heck, da Marinha, General Odylo Denis, da Guerra, brigadeiro Grumm Moss, da Aeronáutica), para impedir a posse do vice-presidente João Goulart, da coligação PTB/PSD, no lugar do presidente Jânio Quadros, da UDN, que renunciara ao governo.

A resistência se iniciou com o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, e foi se espalhando para os demais, uns que viam no movimento o final antecipado de seus mandatos, outros que saudavam com bons olhos a volta da coligação getulista derrotada em 1960 (posse de Jango seria estelionato eleitoral?). Até governadores de origem militar reprovaram o golpe, os majores do Exército Nei Braga, do Paraná, e Mauro Borges, do Goiás. Nesse processo Brizola lançou o mito dos sargentos no poder.

Nas eleições seguintes, três sargentos foram eleitos: Antônio Garcia Filho, deputado federal, na Guanabara, Aimoré Zoch Cavalheiro, deputado estadual, no Rio Grande do Sul, e Edgar Nogueira Borges, vereador, em São Paulo. Só Garcia Filho tomou posse, os outros dois foram impugnados judicialmente com base nos regulamentos militares. Foi o estopim da revolta.

Em setembro de 1963 cerca de 600 graduados, sargentos e subtenentes, das três forças, irromperam na Esplanada dos Ministérios num levante contra o Parlamento, leia-se políticos, e contra o Supremo. Correu bala. O ministro do STF, Vitor Nunes Leal, foi aprisionado pelos rebeldes. Pelo exemplo, o ministro Alexandre de Morais escapou de boa. Congresso e Supremo, os vilões. Parece hoje.

Balbúrdia nos quartéis

A balbúrdia nos quartéis acabou com a intervenção dos generais, almirantes e brigadeiros. O preço foi uma ditadura militar.

Doze anos depois de restabelecido o estado de direito, em 1997, o sindicalismo militar voltou às manchetes, com todo seu cortejo de violências. Uma greve da Polícia Militar de Minas Gerais acabou com a desmoralização da legislação castrense e um morto a tiros no confronto a bala entre grevistas e o Exército sendo chamado para garantir a integridade do Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. Daí em diante a coisa voltou a desandar. E continua.

Depois do exemplo mineiro, o sindicalismo militar e suas greves violentas tomaram conta do cenário, espraiando-se para bombeiros e as polícias civis dos estados, a última, recentemente, da PM no Ceará. O presidente Jair Bolsonaro cresceu política e eleitoralmente nesse ambiente, embora o Exército, até hoje, não tenha registrado movimento paredista.

O que se formou foi uma espécie de partido militar, integrado por uma militância ativa de inativos e suas famílias. Por enquanto essa massa de manobra é apenas o eleitorado do capitão e seus filhos. Nas ruas, essas militâncias estão clamando aos verde-oliva por um golpe de estado para estabelecer uma república sindicalista de direita. Quem diria? Como falava o conselheiro Acácio: “Nada como um dia depois do outro!”.