A chamada Guerra da Cisplatina foi o episódio central que ratificou a criação do estado brasileiro unitário com a conformação política e geográfica que hoje constitui a herança da República Federativa do Brasil. Sem dúvida, uma ideia inesperada, se não nova, para muitos, é a tese central do livro “A Construção da Fronteira Sul – A guerra de 1825”, do historiador Sérgio Paulo Muniz Costa, editado pelo Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (IHGRGS). Uma obra de luxo, com alto padrão técnico e bom gosto gráfico. O conteúdo é impressionante e desenvolvido com um texto moderno, um convite à leitura.

Neste livro, o autor mergulha na história dessa primeira guerra internacional do Brasil depois da Independência (ainda na regência de dom João VI, tropas do então Grão Pará atacaram e tomaram a Guiana Francesa) e sua influência na consolidação da unidade nacional. O relato narra o resultado positivo do esforço político e militar desse primeiro grande e dramático teste do consenso de forças heterogêneas que produziram a criação do estado unitário e o esforço para a preservação do território herdado. No caso, a secessão da efêmera Província Cisplatina foi um ponto fora da curva. O atual Uruguai não fez parte efetiva da colonização pela cultura lusitana.

O autor é coronel da reserva do Exército. Um historiador superqualificado. Atualmente é o assessor de imprensa do vice-presidente da República, general de exército Hamilton Mourão. Doutor em Ciências Militares, com uma participação relevante nas áreas acadêmica (nas principais universidades civis e escolas superiores militares) e diplomática. Para ratificar sua carreira no segmento, basta destacar que integrou a Junta Interamericana de Defesa da OEA, em Washington e, como historiador, no tema em pauta, defendeu sua tese numa conferência no XXXIX Congresso Internacional de História Militar, em setembro de 2013, em Turim, na Itália na palestra intitulada “Estratégia do Brasil na Guerra Cisplatina (1825-1828)”, numa sessão que reuniu historiadores austríacos e italianos.

Ponto central do livro: a guerra contra os hispânicos constituiu o ato final da independência do Brasil, encerrando o ciclo europeu de um processo histórico que se iniciou nos tempos coloniais. Juntando com sua continuidade regional, que vai de 1766 (invasão de Pedro Ceballos ao Rio Grande) e termina na Guerra do Paraguai, em 1870, conclui o desenvolvimento histórico que se completa com o desenho do atual mapa do Brasil.

Como diz o autor Sérgio Muniz (seu nome de guerra nos meios acadêmicos), esta poderia ser a nossa guerra dos cem anos. Normalmente, ele explica, as guerras têm suas denominações históricas atribuídas a posteriori, como a própria Guerra dos Cem Anos (1337 a 1453, entre França a e Inglaterra) só assim chamada pelos historiadores dois séculos depois. Também a nossa Guerra da Cisplatina só ganhou essa denominação no futuro: pelos contemporâneos, no Rio de Janeiro, foi chamada de “Guerra do Sul” e, em Buenos Aires, de “Guerra do Brasil”. No seu tempo, o nome de guerra da Cisplatina se dava à campanha da conquista do Uruguai, entre 1816 e 1821, hoje chamada de Guerra de Artigas.

Guerra dos cem anos

Já a nossa guerra dos cem anos ainda está, na historiografia convencional, subdivida em episódios separados, como se fossem eventos independentes entre si. Este cronista, eu também sigo a mesma formulação do coronel Muniz, pois é o que digo em meu livro sobre esse mesmo tema, intitulado “Cem Anos de Guerra no Continente Americano” (Editora Record), subdivido em dois volumes, abordando duas épocas complementares e consecutivas: “Rios de Sangue”, da invasão espanhola até a Guerra da Cisplatina, e “Cinzas do Sul” até o final da Guerra do Paraguai. Também na obra “General Osório e seu Tempo” (Editora Expressão Sul).

Assim como o grande conflito medieval, na região do Canal da Mancha, entre as famílias Plantageneta (inglesa) e Valois (francesa), na América do Sul esse processo durou quatro gerações da família Bragança, no lado lusitano, começando no reinado de Dom José I e terminando com seu trineto, Dom Pedro II, passando pelos reinados de Dona Maria I, Dom João VI e, já no Brasil independente, de Dom Pedro I (IV em Portugal) e de seu filho Segundo. No lado espanhol, o confronto ibero-americano se iniciou com a família Bourbon e foi herdado pelas antigas províncias do Vice-Reinado do Prata. Nenhum outro conflito durou tanto tempo, no Hemisfério Ocidental.

Isto que não estamos botando no mesmo saco a guerra entre Buenos Aires e a Colônia do Sacramento, outra disputa direta pelo Rio da Prata, entre portugueses e espanhóis. Iniciado ainda nos tempos dos bandeirantes, no século XVI, essas guerras coloniais se estenderam das conquistas dos navegadores até o Tratado de Madrid, em 1750, prolongando-se com a Guerra Guaranítica, entre os índios missioneiros e seus mentores jesuítas contra os governos de Lisboa e Madrid, concluído na Batalha de Caiboaté, travada nos subúrbios da atual cidade gaúcha de São Gabriel. Neste caso, juntando tudo, seriam 300 anos de guerra ininterrupta.

Voltando ao livro do coronel Muniz (no final desta resenha vamos mostrar uma parte maior do currículo do autor, que vale a pena), como ele também fez, apresentando os antecedentes do foco de seu trabalho. As guerras são demarcadores de acontecimentos históricos, como elementos da ação política de governos no seu tempo e determinantes do destino geográfico de estados e de povos.

Não são os únicos eventos relevantes. Nas Américas, entretanto, nenhum outro ponto de tensão e disputa foi tão duradouro quando a foz do Rio da Prata. Seu controle determinava o futuro dos países da costa ocidental do Oceano Atlântico. E assim foi desde que portugueses e espanhóis botaram o pé no Novo Mundo. Estes são os principais atores, mas também, desde os primeiros momentos, franceses e ingleses estiveram pelos mares sul-americanos, sem êxito para deslocar os ibéricos.

Portanto, como ressalta Sérgio Muniz, a Guerra da Cisplatina é apenas, ou muito, um evento exuberante desse contexto que vem da Colônia do Sacramento, passa pela consolidação dos limites dos Tratados de Madrid e Santo Ildefonso, e vem até a delimitação atual dos atuais países da região do Mercosul, finalmente integrados, depois de muita briga e de gastarem muitas pólvora e fio de espada.

Mão e contramão

A Guerra da Cisplatina, nesse aspecto, é o mais relevante de todos os conflitos armados, pois ali se decidiu um destino político que mudou o rumo daquela longeva confrontação legada pelos colonizadores, deixadas para os novos países decidirem. A partir desses acontecimentos, a colônia lusitana, originada das possessões portuguesas, de que o estado do Brasil fora apenas uma parte, consolidou-se como país continental e unificado. A parte hispânica, integrada pelo Vice-Reinado do Prata e pelo Chile, fracionou-se. Como num tráfego de estrada, na mão e contramão.

Nesse processo, o antigo Reino do Brasil (aqui só o atual Sudeste brasileiro) conquistou, a ferro e fogo, mas também com boa política, o restante do território colonial, integrado num império unitário; o vice-reinado espanhol estilhaçou-se em vários países ou em províncias ditas unidas, com maior ou menor autonomia, mas relativamente independentes ente si. Foi na guerra contra o império do Rio de Janeiro que Buenos Aires perdeu sua hegemonia. Iniciou o conflito armado à frente de uma força composta por elementos de todas as províncias hispânicas. Terminou sozinha, em contraste com um Brasil já unificado administrativamente em função do esforço de guerra.

Resultados contrários

A capital portenha só reconquistou essa parte de seu comando político às vésperas da Guerra do Paraguai, com o governo provincial de Bartolomeu Mitre, sustentado, militarmente, com o concurso do Exército Imperial, estacionado em Concórdia (antiga Índia Muerta) dentro do território argentino, pronto a se intervir no quadro interno daquele País. O Rio de Janeiro concorria, para manter em Buenos Aires o governo de ideologia liberal, alinhado com os liberais brasileiros de Zacarias de Góes e os uruguaios Venâncio Flores, de Montevidéu. O inimigo comum, o ditador paraguaio Solano Lopez era o bode expiatório nesse corte da narrativa. Parece lembrar os tempos recentes da “entente” dos tempos de Lula da Silva, Néstor Kirchner e Tabaré Vasquez.

Nessa abordagem, o evento histórico da Guerra da Cisplatina foi uma grande vitória para o Rio de Janeiro, que saiu do conflito comandando um grande império, na época o país de maior extensão territorial do mundo. Perdeu Buenos Aires, que nunca mais recuperou suas províncias perdidas da Banda Oriental do Uruguai, do Paraguai, do Alto Peru (atual Bolívia) e, ainda, ficou por mais 40 anos com meia soberania sobre sua hinterlândia, reduzidas apenas e um mambembe arranjo de “províncias unidas”, que mais eram dissidências ativas do que um modelo federativo. Tudo isto está claramente bem desenvolvido no livro de Sérgio Muniz.

Guerra secreta

O livro é muito completo. Entretanto, não se pode deixar de mencionar o detalhamento de ações paralelas ao epicentro do conflito, que o qualificam como algo inteiramente novo no panorama bélico da América do Sul daqueles tempos. Considerando-se a situação de guerra total, com ações marítimas ao longo de toda a costa atlântica do subcontinente. No mar, desde que os corsários armados por Buenos Aires que assolaram todo o litoral brasileiro, realizando pilhagens e ações estratégicas por toda a orla, desde o Pará até o litoral do Rio Grande do Sul e que, em contrapartida, a Marinha Imperial realizou operações ofensivas na Patagônia. Houve confrontos navais até nas costas da África.

Nem mesmo na Guerra da Independência dos Estados Unidos ou nas campanhas de San Martin, no Chile e Peru, ou de Simon Bolívar, nas atuais Venezuela, Colômbia (Nova Granada, na época), Equador, Peru e Alto Peru (Bolívia) alcançaram tamanha abrangência geográfica. Além disso, o território brasileiro (sem contar a Cisplatina, então ainda reconhecida internacionalmente como território parte do Brasil), teve três invasões de exércitos inimigos. Esta aqui narrada comandada pelo general Carlos Alvear, que é o tema deste livro, mas as outras duas, uma nas Missões, liderada por Frutuoso Rivera, e outra tentativa argentina na região da Lagoa Mirim.

Sérgio Muniz detalha também a guerra secreta realizada pelos inimigos platinos, que tentam desestabilizar o governo brasileiro e, mais do que isto, criar situações políticas que levassem ao rompimento da frágil unidade nacional construída por José Bonifácio de Andrada, no processo da Independência no início daquela década de 1820. Além das ações militares, assim chamadas, realizadas pelos exércitos de terra e pelas forças navais dos dois países, os governos de Buenos Aires (principalmente os presidentes Bernardino Rivadavia e Manuel Dorrego) organizaram operações secretas de grande envergadura, até então desconhecidas nos meios sul-americanos.

A mais espetacular seria o sequestro e, eventualmente, o assassinato do imperador Dom Pedro I. Os estrategistas argentinos acreditavam que a unidade nacional brasileira se devia ao imperador e a sua legitimidade. O desaparecimento do monarca seria o suficiente para que metade do Brasil se sublevasse. Com isto acabariam com a guerra e concluiriam a reanexação do Uruguai às Províncias Unidas, como então se chamava a Argentina.

Um segundo objetivo seria impedir que as antigas colônias portuguesas se mantivessem como uma unidade política. Havia certeza de que um país tão grande territorialmente, acabaria por se impor e, inevitavelmente, teria as hegemonias política e econômica da região. Esse lugar, no entender dos portenhos, seria reservado para os herdeiros do Vice-Reinado do Prata recomposto, que Rivadavia havia conseguido reunir para enfrentar o inimigo externo, mas que se esboroava com o insucesso militar nos campos de batalha. Outra operação secreta fracassada foi o levante dos mercenários europeus no Rio de Janeiro, com o objetivo de conquistar Santa Catarina.

Sequestro do imperador

Tanto uma quanto outra operação só foram conhecidas na década de 1940, graças as pesquisas do diplomata Sérgio Correia da Costa, estão secretário da embaixada do Brasil em Buenos Aires, em 1944-45.

As três tentativas de atentado contra Dom Pedro I eram inteiramente desconhecidas pelos historiadores, tanto brasileiros quanto argentinos, até então. O jovem secretário de embaixada (depois foi um importante embaixador), historiador e diplomata, encontrou os documentos, que estavam perdidos numa gaveta do Museu Mitre, em Buenos Aires.

As três tentativas de atentado contra Dom Pedro I eram inteiramente desconhecidas pelos historiadores, tanto brasileiros quanto argentinos, até então. O jovem secretário de embaixada (depois foi um importante embaixador), historiador e diplomata, encontrou os documentos, que estavam perdidos numa gaveta do Museu Mitre, em Buenos Aires.

A primeira tentativa de eliminar o soberano brasileiro, ainda no governo Rivadavia, seria realizada pelo corsário francês Carlos Fournier, mas que não chegou à fase final de planejamento porque o navio do pirata foi atacado pela Marinha Imperial e teve de se retirar dos mares, voltando ao Prata. O plano era capturar o imperador, levando-o como prisioneiro ou seu cadáver.

Nas duas outras tentativas, na de Rivadavia ou no governo Dorrego, o executor seria o corsário inglês John Holstead Coe. Na primeira, o navio corsário Congreso deveria aportar em Sepetiba, no litoral fluminense, lançando um comando que deveria sequestrar o imperador e levá-lo vivo ou morto, capturado quando estivesse na fazenda de sua família em Santa Cruz, hoje subúrbio do Rio de Janeiro e sede uma poderosa guarnição da Força Aérea.

Na outra tentativa, com o navio Níger, o pirata Coe desembarcaria um sicário numa praia próxima à capital, que entraria na cidade para matar Dom Pedro quando o imperador estivesse passeando sozinho no Jardim Botânico, um logradouro regular do monarca para se exercitar. Também não chegou a ser levado a cabo.

O terceiro projeto secreto era mais mirabolante. A ideia seria subornar os comandantes das unidades de mercenários alemães e irlandeses do Rio de Janeiro, transportá-los até Santa Catarina, tomar a ilha e declarar a província como país independente, para isolar o Rio Grande do Sul e criar um novo estado alinhado com Buenos Aires.

O projeto não funcionou porque, primeiro, a força-tarefa naval que transportaria os rebeldes do Rio para o sul foi destruída pela Marinha Brasileira, quando realizava operações de corso no litoral norte do País. Depois, os rebeldes tentaram ir por terra, mas sequer conseguiram sair da cidade, cercados por tropas nativas leais. No fim, tudo acabou com o fuzilamento do mercenário August Steinheusen, que assumiu a culpa de tudo.

O episódio, que envolveu todas a unidades de soldados estrangeiros (2º BC, 10º BC, 28º BC e 5º de Granadeiros), foi registrado oficialmente como um motim disciplinar, e assim ficou até ser desvendado por Sergio Correia da Costa como um projeto de traição, levado a efeito por dois espiões argentinos bem colocados junto à administração pública brasileira, o mineralogista Frederico Bauer, e o comerciante na praça de Montevidéu Antonio Martin Thym. Nenhum dos dois foi descoberto. Seus nomes emergiram dos documentos descobertos pelo diplomata do Itamaraty.

Grosso calibre

“A Construção da Fronteira Sul” é um livro de grosso calibre. Seu conteúdo vai a fundo nos processos militares, políticos e diplomáticos que envolveram as duas principais potencias sul-americanas nesses momentos cruciais de suas formações e definições de suas fronteiras. Estes bastidores são relevantes para demonstrar onde o novo país foi jogado na realidade de sua independência política e tendo que arcar com suas consequências.

A situação do nascente Brasil era dramática. Politicamente, o País estava órfão, assim dizendo com certa liberdade de expressão, pois na sua volta a Portugal o rei Dom João VI levou com ele de volta à Europa, não só o tesouro nacional, como se diz, para demonstrar a penúria em que deixou seu filho regente, mas também seus gestores, seus juízes, seus chefes militares, toda a superestrutura que um estado independente demandada para se envolver numa guerra externa. Foi um desafio sem tamanho, que não pode ser medido pela régua a que muitos historiadores submetem aqueles momentos. Sérgio Muniz bota os pontos nos íis.

O retorno da Corte para Lisboa em abril de 1821 provocou não apenas um raspa nos cofres públicos brasileiros, como também uma debandada da classe política. Embora a Revolução Americana e os processos de independência e criação das repúblicas hispano-americanas sejam festejados pelos historiadores hemisféricos como fatos políticos e sociais de relevância muito superior em complexidade à independência do Brasil, aquela transição de Reino para Império foi uma transformação mais profunda e muitíssimo mais rápida.

No curto espaço de um ano e pouco, o País sofreu uma amputação total de seus membros, e assim mesmo soube caminhar na situação que se criou. Como foi isto? O livro dá uma informação bastante precisa, pois a guerra da Cisplatina foi o fecho desse processo, que consolidou a unidade nacional, firmou no poder as novas elites e deu consistências às Forças Armadas que, dali até hoje, são os garantes da unidade territorial e política do Brasil.

No Hemisfério Norte, a independência dos Estados Unidos foi um processo que levou anos, podendo dizer-se que o ato se completou com a guerra de 1812 contra a Inglaterra e a incorporação definitiva da Louisiana. Quase meio século de lento expansionismo até chegar à base territorial com que se lançou, e só chegou ao país continental, de dois oceanos, no quarto final do século XIX com a incorporação do extremo oeste. O Brasil já estreou com mais de oito milhões de quilômetros quadrados, quando a Rússia ainda se batia nos Balcãs para incorporar territórios que hoje constituem repúblicas independentes ou ermos tão distantes quanto a Amazônia, no extremo oriente.

Aqui na América, os hispânicos levaram mais de 20 anos desde o rompimento com a metrópole, para consolidar suas independências e delimitar minimamente os territórios de cada estado. O México chegou a ter um rei europeu (primo-irmão de nossos imperadores), finalmente fuzilado.

Na mesma quadra histórica, ou seja, no bojo da desordem europeia provocada por Napoleão Bonaparte no início do século XIX, o Brasil, em pouco mais de um ano, consolidou sua unidade territorial e, contando tudo, entre o levante da Bahia em 1821 e a eleição e posse da Constituinte, em 1823, gastou mais um pouco, cerca de dois anos, e, mais cinco, até o reconhecimento da independência e a secessão da Cisplatina, que terminou, finalmente, nas fronteiras inquestionáveis por seus vizinhos e pela comunidade internacional.

É verdade que essas questões se desenvolveram até o início do século XX, num processo comandado basicamente pelo Barão do Rio Branco, mas aí já foram desenvolvimentos diplomáticos e jurídicos. Conquistados a bala foram os movimentos territoriais do entorno da independência, com a anexação, primeiro, do Norte e Nordeste, e, depois, nas revoltas regenciais, a consolidação do Império e da liderança do Rio de Janeiro como capital nacional. Isto foi um feito político que desemboca na Guerra da Cisplatina, de efeito contrário no Rio e em Buenos Aires.

O salvador da pátria

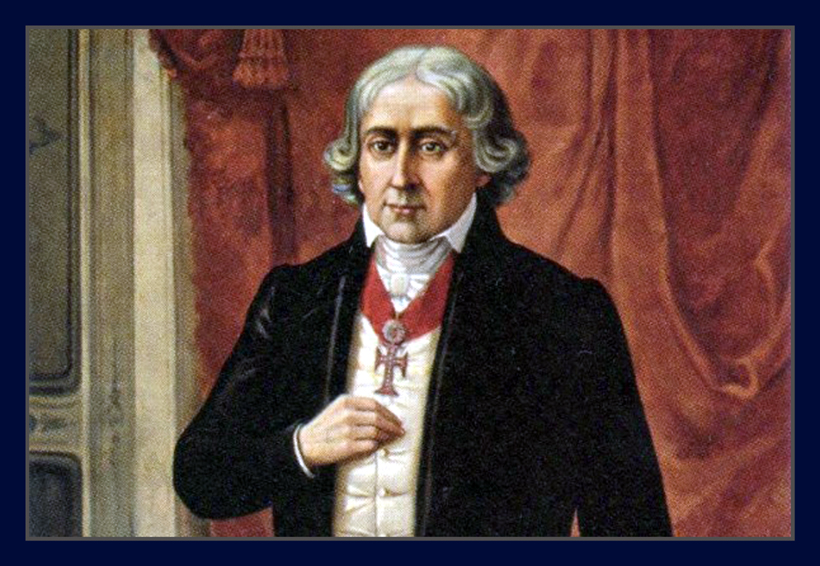

“Há males que vêm pra bem”, diz o gaúcho campeiro para explicar o inexplicável. No caso do Brasil, caiu do céu um político que reuniu, rapidamente, todas as condições para liderar o processo de independência e superar as contradições internas, compor os interesses (econômicos e sociais), superar as rivalidades (regionais e políticas), compor forças heterogêneas, articular aliados regionais e internacionais. Este homem foi José Bonifácio de Andrada e Silva, hoje reconhecido como o Patriarca da Independência.

Embora já estivesse afastado do governo, quando se deu o conflito platino, fora do Brasil, exilado pelo governo e antagonizado com as forças políticas, José Bonifácio foi o autor do amálgama (metáfora de sua autoria, com inspiração mineralógica) que soldou a unidade nacional que permitiu ao um país recém saído dos cueros enfrentar uma república já musculosa, adolescente, como era a união argentina liderada por Buenos Aires, quando estourou o conflito na Banda Oriental.

José Bonifácio caiu de paraquedas no Reino do Brasil como se fosse um ET desembarcado de um disco voador. Idoso para a época (56 anos), aposentado de uma carreira acadêmica e técnica na Europa, desenvolvida num país agonizante como era Portugal, ocupado por uma potência estrangeira e administrado por um governo militar inglês. Este homem chega a seu país para esperar o fim de seus dias, como era seu propósito, e, diante do vazio político e da grande crise provocada pelo retorno à metrópole da classe dirigente e da rapina econômica, assume o comando da nave que velejava numa neblina espessa. Por ter feito toda sua vida fora do País, não estava comprometido com as forças políticas remanescentes, não tinha passivo a resgatar com as dissensões internas, podendo, com isto, colocar-se livremente no centro dos acontecimentos. Assim, José Bonifácio conduziu o país pela figura do príncipe herdeiro, dom Pedro de Alcântara. Com mão de ferro, astúcia e visão na única direção possível: manter a unidade territorial a qualquer custo.

Essa manobra foi possível porque o Patriarca conseguiu unir, na hora do epicentro do furacão, todas as forças antagônicas, abandonando as divisões e concentrando nas convergências. Por exemplo: ele precisou compor com os traficantes escravistas (esta afirmação não é do coronel Muniz) para conseguir o dinheiro vivo para comprar à vista uma marinha de guerra e contratar, em moeda sonante, tripulações de marinheiros estrangeiros para expulsar as tropas portuguesas que ocupavam duas cidades chave do reino, Salvador e Montevidéu, e conquistar as capitais do norte e do nordeste, onde as elites confusas ameaçavam aderir a projetos divisionistas.

Num ambiente para lá de provinciano, ele logo percebeu a urgência de se articular no âmbito internacional. Ainda antes do Grito do Ipiranga mandou delegação à Argentina, aproximou-se da Inglaterra, conseguiu o reconhecimento dos Estados Unidos e obteve uma certa complacência de Dom João VI ao acenar com a unidade territorial do Reino. É bom lembrar que as grandes potências da Santa Aliança (Áustria, Prússia e Rússia) não viam com bons olhos a formação de um país gigante na América do Sul.

Ao compor as convergências passando por cima das divergências, José Bonifácio criou uma espécie de protocolo que veio a ser uma escola de política no Brasil. As grandes questões nacionais passaram, desde então, a se resolverem em consensos de forças heterogêneas. Isto ocorreu com os impasses, desde a Maioridade, passando pela Guerra do Paraguai, Abolição, República de 1930, participação na Segunda Guerra Mundial, redemocratização e, bem possivelmente, o Brasil encontrará essa mesma solução para sair do mergulho no escuro produzido pela debacle da pandemia do novo coronavírus.

A Guerra da Cisplatina foi um desses momentos. Ao formar um exército com tropas originárias de todas as províncias, dando fôlego à uma Marinha que defendeu o território ao longo de todo o litoral e levou a guerra às ribeiras e costas do inimigo, da foz do Amazonas até as beiradas do Círculo Polar, a força armada e o inimigo externo concluíram a solda aplicada por José Bonifácio – como única saída, por sinal. Foi essa vitória política que permitiu ao Brasil desorganizado enfrentar uma potência como a Argentina.

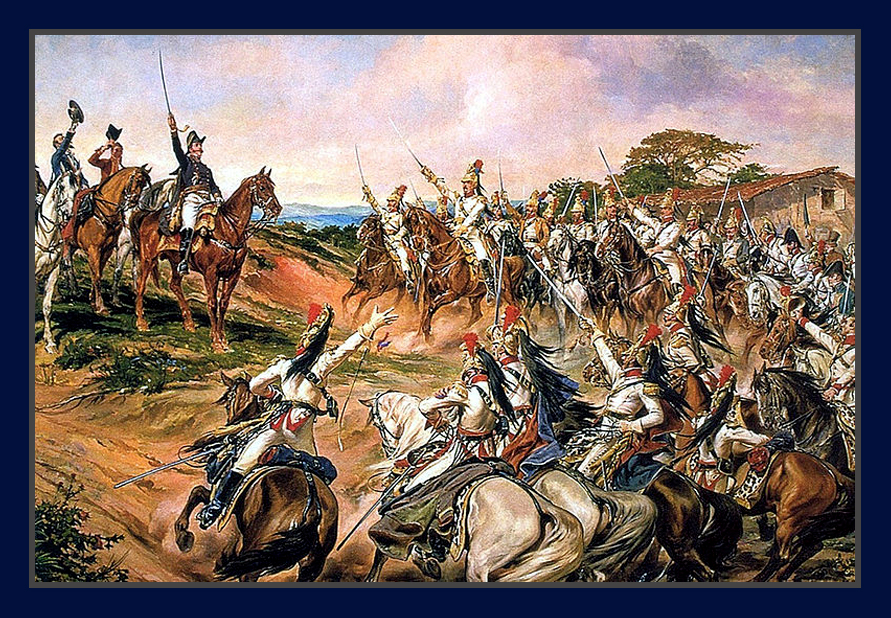

Embora ainda muito jovem, já tinha mais de 10 anos de guerra, uma força terrestre respeitada e vitoriosa, o Exército dos Andes, que foi usado para a invasão do Brasil e combateu na Batalha do Passo do Rosário. É uma história vibrante, épica e muito útil para conhecimento do Brasil contemporâneo, para ver o país real, multiétnico e multiterritorial, com uma tradição política positiva para solução de seus problemas.

Foco na guerra

O foco do livro é na guerra em si. O autor é um historiador militar. Ele enfrenta um grande desafio, como diz, na apresentação, o general de exército Jonas Correia Neto, membro ativo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil: “A Guerra da Cisplatina é muito mais do que um tema. É uma temática – rica, enredada, confusa, provocativa, repleta de gente, transbordante de ações, vibrante nos episódios, desafiadora nos enfoques, nas interpretações, nas conclusões. Pródiga em consequências”. Sérgio Muniz faz jus a esta proposição.

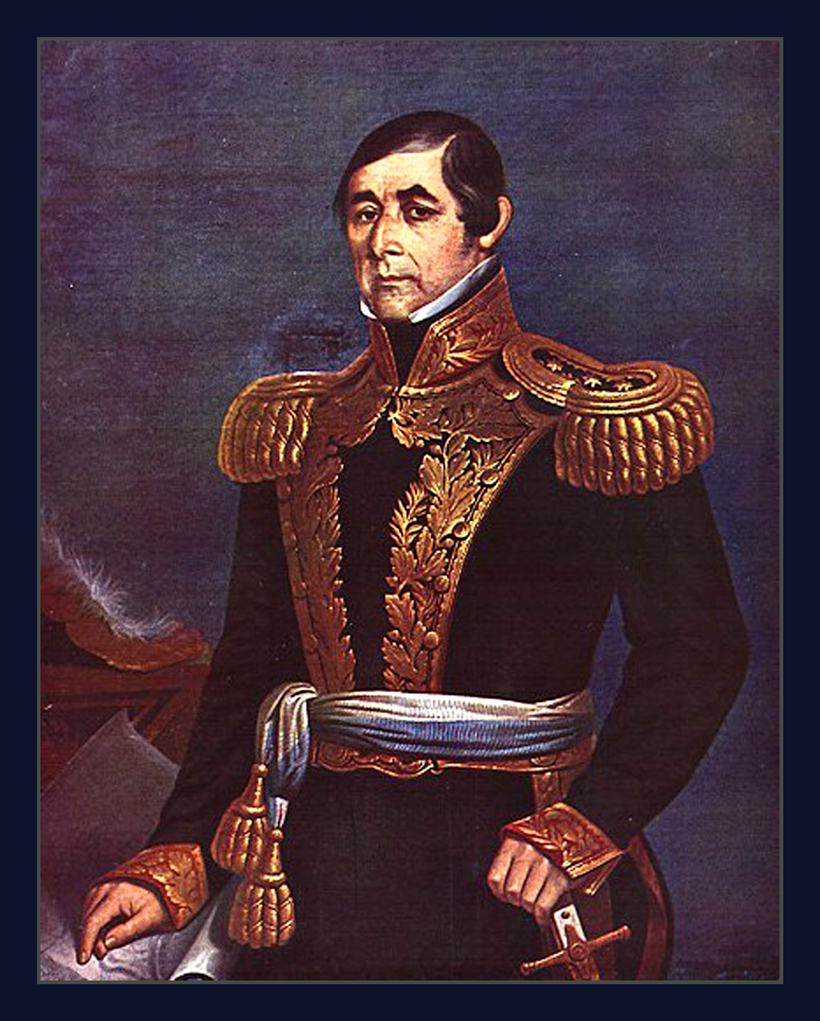

Ao longo da obra, Muniz percorre todo esse processo histórico e detalha as operações e as estratégias que levaram os comandantes e tomarem tal ou qual decisão operacional. Os argentinos tentando tomar o território uruguaio para incorporar a banda oriental ao projeto territorial da nação argentina, enquanto o Brasil realizou numa campanha defensiva, sem atacar o território inimigo. As tropas brasileiras mantiveram o controle político da Cisplatina, ocupando a capital Montevidéu e a principal cidade ribeirinha, Colônia. Os argentinos tinham como objetivo estratégico tomar a cidade de Porto Alegre, capital da província de São Pedro do Rio Grande, e como objetivo secundário, somente revelado nas pesquisas do embaixador Correia da Costa, a cidade de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis. Ou seja: a invasão argentina nunca ameaçou diretamente os centros vitais tanto da Cisplatina como do Rio Grande do Sul (Santa Catarina sequer foi atacada), desenvolvendo-se em marchas, contramarcas, combates e batalhas nos desertos dos pampas, onde se encontravam apenas pequenos povoados, como Bagé, Caçapava, São Gabriel ou Jaguarão.

A ação estratégica do governo brasileiro, que decidiu a guerra, foi no mar. A Marinha Imperial conseguiu isolar do tráfego naval no Rio da Prata e sufocar a economia argentina, a ponto de Buenos Aires interromper suas ofensivas terrestres e propor um tratado de paz. Neste sentido, os argentinos foram derrotados, pois não conseguiram alcançar seus objetivos políticos e territoriais. Esta campanha naval foi, também, a última guerra à vela, antes do advento dos navios motorizados a vapor.

A ação estratégica do governo brasileiro, que decidiu a guerra, foi no mar. A Marinha Imperial conseguiu isolar do tráfego naval no Rio da Prata e sufocar a economia argentina, a ponto de Buenos Aires interromper suas ofensivas terrestres e propor um tratado de paz. Neste sentido, os argentinos foram derrotados, pois não conseguiram alcançar seus objetivos políticos e territoriais. Esta campanha naval foi, também, a última guerra à vela, antes do advento dos navios motorizados a vapor.

A proposta portenha era de uma desistência da soberania sobre a banda oriental, retirada brasileira do Uruguai e a incorporação da Cisplatina à federação da Províncias Unidas do Rio da Prata. O projeto Rio de Janeiro era de criar um novo estado e demarcação definitiva da fronteira sul, que consistia no maior problema geopolítico do Império naquele momento. Acabou prevalecendo o objetivo estratégico brasileiro (embora houvesse, no Rio, grupos que defendessem manter a Cisplatina integrada ao Brasil). O Uruguai formou um estado independente, reconhecido pelas duas metrópoles beligerantes, Rio e Buenos Aires, e garantido pela mediação da Inglaterra e admitido pelas grandes potências, França e Estados Unidos.

Quanto ao Exército Imperial, conclui-se que cumpriu sua missão de defender a integralidade do território brasileiro. Com todas as suas dificuldades, o Exército do Sul conseguiu forçar o Exército Republicano (nome dado à força argentina) a se retirar do Rio Grande do Sul em todas suas investidas. Por outro lado, as forças imperiais que ocupavam as grandes cidades uruguaias mantiveram-se intactas. Ou seja: o inimigo não ocupou (nem mesmo atacou frontalmente) à capital brasileira do território disputado, no caso Montevidéu.

Muniz conta como a guerra no Sul teve pouca repercussão no Rio de Janeiro. A classe política brasileira, digamos assim, usando o jargão de hoje, não conseguia entender o que estava ocorrendo naqueles ermos dos pampas gaúchos e nos mares além da Baia da Guanabara. A oposição aproveitava a confusão para bater no governo de Dom Pedro. Diziam que aquele conflito não passava de uma revolução interna, sem dar crédito à guerra internacional em que o país se metia, dando espaço para que os hispânicos organizassem o maior exército que se armou no subcontinente naqueles tempos. Nem mesmo as guerras da rica e desenvolvida Nova Granada contra o Reino de Espanha teve tantos combatentes e tanto poder de fogo como nos momentos decisivos da Guerra da Cisplatina, entre 1825 e 26.

Esta é a conclusão do historiador Sérgio Muniz. Considerando na sua totalidade, o Império teria vencido a guerra, por ter alcançado seus objetivos estratégicos, quando o inimigo foi obrigado a recuar em suas propostas de reanexação da Banda Oriental. O resultado final, entretanto, foi a queda dos dois governos, tanto no Rio como em Buenos Aires. Como sequelas da guerra, o imperador Dom Pedro I foi levado à uma crise que terminou com sua abdicação; na Argentina, o governo Rivadavia caiu e a precária unidade nacional esfacelou-se.

Entretanto, diante de uma batalha com resultado controvertido, no Passo do Rosário, no rio Santa Maria, próximo à atual cidade de Rosário, no Rio Grande do Sul, pois ambas as forças se retiraram do campo de batalha antes da destruição total do inimigo, ambos os lados cantavam vitória. Nesta batalha, bateram-se cinco presidentes de república em seus países: Carlos Alvear já havia sido diretor-geral da Argentina, cargo do chefe do Executivo; Manuel Oribe, Fructuoso Rivera, Juan Antonio Lavalleja foram presidentes do Uruguai; e Bento Gonçalves presidente da República Rio-Grandense. Recentemente, em função da política de boa vontade com seus vizinhos, o Brasil abriu mão de considerar sua vitória na Batalha do Passo do Rosário. Sérgio Muniz rejeita essa concessão nitidamente política de um fato histórico, e defende que o Exército do Sul de fato teve um resultado positivo.

Entretanto, diante de uma batalha com resultado controvertido, no Passo do Rosário, no rio Santa Maria, próximo à atual cidade de Rosário, no Rio Grande do Sul, pois ambas as forças se retiraram do campo de batalha antes da destruição total do inimigo, ambos os lados cantavam vitória. Nesta batalha, bateram-se cinco presidentes de república em seus países: Carlos Alvear já havia sido diretor-geral da Argentina, cargo do chefe do Executivo; Manuel Oribe, Fructuoso Rivera, Juan Antonio Lavalleja foram presidentes do Uruguai; e Bento Gonçalves presidente da República Rio-Grandense. Recentemente, em função da política de boa vontade com seus vizinhos, o Brasil abriu mão de considerar sua vitória na Batalha do Passo do Rosário. Sérgio Muniz rejeita essa concessão nitidamente política de um fato histórico, e defende que o Exército do Sul de fato teve um resultado positivo.

Um autor prolífico

Coronel do Exército Brasileiro, da arma de Artilharia, o escritor Sérgio Paulo Muniz da Costa proferiu palestras sobre História e História Militar nas universidades USP e Unicamp, na Escola de Comando e Estado Maior do Exército e na Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG), além de sua destacada participação como palestrante no 39º Congresso Internacional de História Militar, em Turim, na Itália, em 2013.

É autor dos livros: “Os Pilares da Discórdia: fundamentos de uma incerteza” (BIBLIEX), “Diálogos: acontecimentos de história no Brasil contemporâneo” (UFPR), “Idade Média: mil anos no presente (PUCRGS). Gerenciou o projeto de recuperação, restauração e valorização de fortes históricos em Salvador (BA), chefiou a Seção de Ensino de Geografia e História Militar da Academia Militar das Agulhas Negras (RJ) e foi delegado do Brasil na Junta Interamericana de Defesa, em Washington (DC), nos Estados Unidos. Atualmente é assessor de imprensa da Vice-presidência da República, em Brasília.