O isolamento político, com trajetórias e conjunturas distintas, encurtou quatro mandatos desde da década de 50: Getúlio Vargas, Jânio Quadros, Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff. Jair Bolsonaro agrupou os defeitos dos antecessores para escavar o confinamento no qual se atolou. A insipiência diante do vírus, conferiu ao capitão uma condição peculiar: é um proscrito no cargo.

Os excessos jurídicos são travados no STF. O Legislativo avança diante da abulia do Executivo. Os governadores repactuaram a federação e achataram a estatura presidencial. A ciência o desmente. A mídia desconstrói mentiras e farsas impiedosamente. O mundo o despreza. Internamente a conspiração é desinibida. A popularidade derrete ao acorde das panelas. Adversários, os mais antagônicos, se aproximam. É um presidente decorativo. Exceto raros mandriões aliciados, ninguém ouve o capitão.

A extensão do isolamento, atípico na história mundial, deriva de uma inércia delinquente, alienante. É a alegoria do tirano Simão Bacamarte, delirando em seus domínios, o manicômio da Casa Verde, na fictícia Itaguaí. O capitão espreita, insone e surtado, a Itaguaí real, sitiada e alarmada. Todos são loucos. Ele Simão, o são. A abstinência míope do capitão tangencia a alienação.

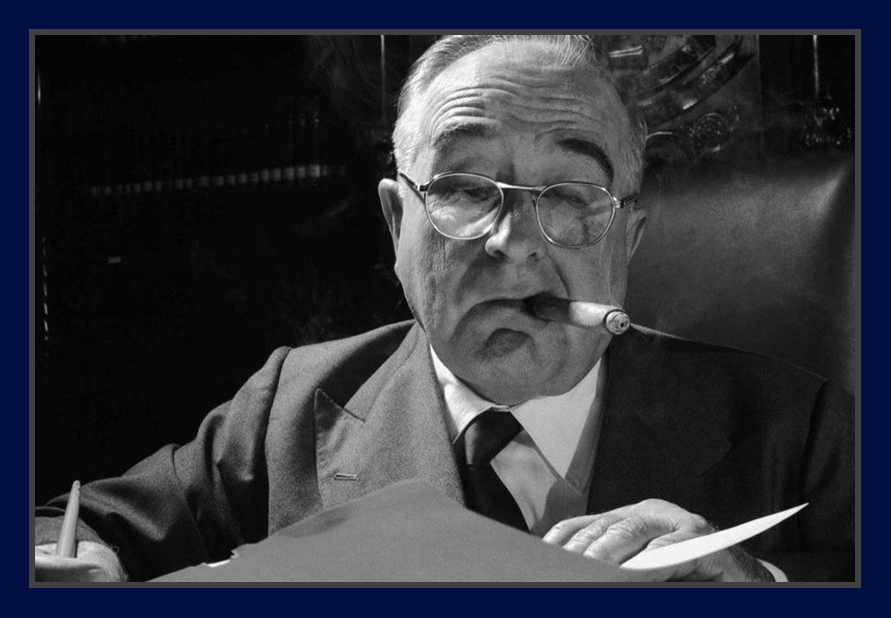

Os isolamentos presidenciais têm desfechos trágicos. De volta ao poder em 1950, Getúlio Vargas embarcou no populismo/nacionalismo. Dobrou o salário-mínimo e esguichou o “petróleo é nosso”. O viés “pai dos pobres” o afastou da classe dominante. A banda de música da UDN, cujo ‘crooner’ mais estridente era Carlos Lacerda, fustigava Vargas em discursos e publicações sobre o “mar de lama” na intimidade do poder.

Temiam guinadas à esquerda, subversão e a “república sindicalista”. Vociferavam em periódicos como o “Globo” e a “Tribuna da Imprensa”. As denúncias de corrupção, greves e a inflação sangravam Vargas diuturnamente. O cerco se fechou após o atentado a Carlos Lacerda. Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal, era o suposto mandante.

A morte do major Rubens Vaz empurrou as Forças Armadas para oposição, reforçando o isolamento. A renúncia era reiterada no manifesto dos militares e o vice, Café Filho, ativo conspirador. A “república do galeão” acossava Vargas. A tensão social não dava trégua e a crise política, de proporções alarmantes. A melancolia de Getúlio, abandonado e traído, era a tradução do isolamento.

Na madrugada do fatídico 24/8, Vargas reuniu o ministério, dividido entre a renúncia e a resistência, até as 4hs. Alzira Vargas invadiu a reunião sem ser convidada. Conselheira política, a filha predileta pregava a resistência armada. Era tarde demais. Às 8h35 hs um estampido ecoava tragicamente no Palácio do Catete.

De Vargas, o capitão herdou o populismo tosco, o marketing “braços do povo”, as lamúrias de deserções de ministros, queixas contra o vice e a letargia. O que mais o aproxima de Vargas é o filhotismo. A exemplo de Alzira, Eduardo e Carlos Bolsonaro dão o tom do governo, despacham no Palácio, ofendem parceiros comerciais e o isolam politicamente com comichões golpistas. Vargas preferiu a história. O capitão, a escória.

Jânio Quadros é outro populista. Aclamado pelas classes média e alta em 1961, reabilitou a UDN, que tomara 3 coças presidenciais. A propaganda de Jânio – com vassourinha – era a do antipolítico, para varrer a corrupção. A gestão meteórica e calamitosa precipitou o isolamento ao adotar uma política externa independente e asfixiar a economia.

Reatou relações com a ex-URSS e condecorou Che Guevara. Na economia catástrofe: Inflação, déficits, dívida, congelamento de salários, crédito minguante, desvalorização da moeda e fim dos subsídios no petróleo e trigo. Os preços do combustível, pão e transportes explodem. A esquerdização arrepiou a conservadora UDN. Jânio perdeu apoio rapidamente. Sete meses após a posse, o erro capital: renunciou, fantasiando voltar nos braços do povo. As ruas silenciaram. Fracassara o autogolpe.

Além da fantasia “antipolítico”, a simetria entre ele e o capitão é o diversionismo da agenda de costumes. Jânio proibiu rinhas, lança-perfume, limitou o turfe, restringiu menores na TV e varreu – só isso – o biquíni. Bolsonaro macaqueou o retrocesso, mas o Parlamento desdenhou sugestões imprestáveis: ideologia de gênero, escola sem partido, estatuto da família, redução da maioridade penal e banalização de armas. “Forças ocultas” precipitaram o “pijânio”. Carlos Bolsonaro disse as foças ocultas voltaram.

Fernando Collor de Mello é herdeiro da oligarquia nordestina. Vendeu a imagem do “novo” e iludiu eleitores. Incorporou o paladino da moralidade: “caçador de marajás”, protetor dos “descamisados”. O messianismo dos coronéis foi revelado na “bala de prata” contra a inflação. Foi eleito já divorciado do Congresso.

A relação com a política era péssima. Os parlamentares no ministério não tinham chancela partidária. Planejava enfraquecer partidos e lideranças tradicionais. A nanolegenda que o elegeu, PRN, era esquálida e Collor não disfarçava o menosprezo pelos canais institucionais. Por isso não formou base sólida no Congresso.

O personalismo exibicionista, autossuficiência e o tom belicoso (“bateu, levou”) deflagraram o isolamento. O fracasso de pacotes econômicos, confisco de contas, arrocho salarial, recessão, desemprego e corrupção na “república das Alagoas” – denunciada pelo irmão – aprofundaram a solidão. A rejeição popular aumentou. Tentou retroagir no socorro aos partidos, mas já era tarde. Foi cassado e inabilitado. Fez auto-crítica: “Governo sem base sólida, não dura”.

As convergências com o capitão são abundantes. Personalismo, egolatria, belicismo, uso sistemático de cadeias de rádio e TV, desprezo pelos partidos, descaso com a politica, fragilidade no parlamento, falar apenas para nichos da sociedade e uma mitomania embaçada. Collor foi embora com aquilo roxo rogando “não me deixem só”. O capitão esta só.

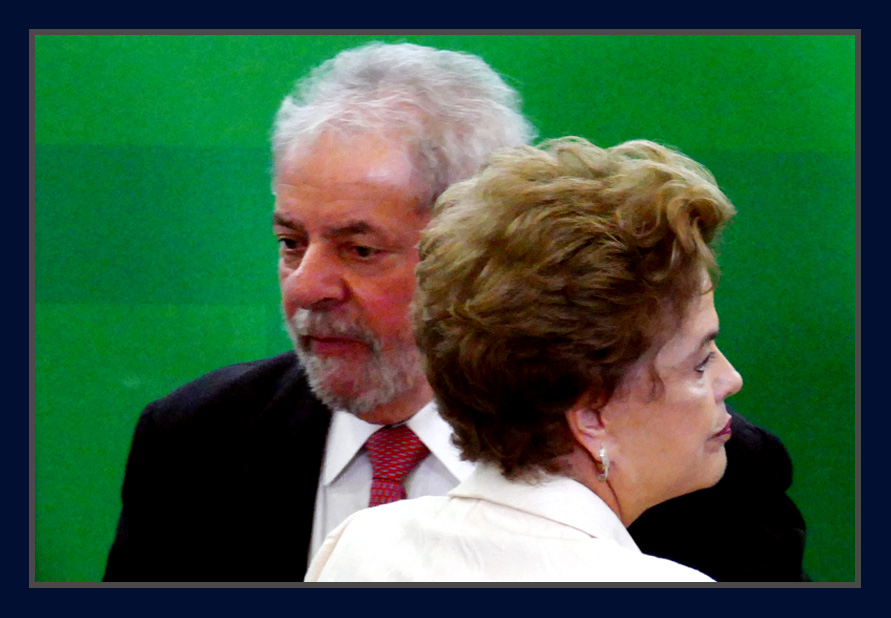

Dilma Roussef herdou mandatos de Lula. Ao contrário do mentor, tinha uma relação fria e burocrática com o Congresso Nacional. Se fechou em um pequeno grupo palaciano e se distanciou do próprio PT, conjecturando uma autonomia em relação a Lula. Após erros na economia, protestos nas ruas, desaprovação estratosférica e distanciamento político, perdeu apoios à direita e também à esquerda, com a guinada liberal de Joaquim Levy.

Envolveu-se na disputa pela presidência da Câmara e, pior, foi derrotada. O eleito, Eduardo Cunha, pilhado em propinas e contas secretas, entrou na linha de tiro. Para evitar a cassação teria condicionado enterrar o impeachment ao apoio do PT, que foi recusado. O véu jurídico (“pedaladas fiscais”) encobria uma presidente frágil, imobilizada, que esgotara sua autoridade e estava isolada pelos próprios desacertos.

A tentativa de resgatar Lula para salvar o governo foi tardia e barrada pelo STF. Ao delegar a articulação política para o vice “decorativo”, Michel Temer, assinou sua sentença. O PMDB desembarcou do governo, outros partidos de centro seguiram e o impeachment se consolidou. Um presidente incapaz de reunir mínimos 171 deputados para barrar o impeachment, não tinha nenhuma condição de governar.

Apesar de profundas divergências ideológicas Dilma e Bolsonaro têm atributos pessoais que os distanciam da liturgia do poder. A péssima relação com o Congresso, a visão de que partidos são acessórios e a desconfiança fundamentalista de ambos. A busca por afirmação política e o temperamento impositivo, avesso ao contraditório, afastaram os dois do cotidiano democrático. Dilma foi fritada pelo establishment. O capitão desconfia de um ”tchau querido” em breve.

A descontinuidade é uma maldição do presidencialismo. O que une os presidentes que malograram é a incapacidade de assimilar o modelo democrático que impõe uma interlocução horizontal com as demais instituições, notadamente com o Congresso Nacional, a afim de evitar tensões institucionais. A capacidade e vontade de fazer essa negociação, em uma federação, dita a viabilidade e duração dos governos. O menoscabo aos poderes, associados a fracassos econômicos e perda de prestígio popular abreviam mandatos inexoravelmente.