Já tive oportunidade, por diversas vezes, de afirmar que o presidente da República, como admirador incontido dos EUA, deveria procurar entender o que são os EUA. O mesmo conselho se aplica a seu ministro da Economia.

São, realmente, de estarrecer as demonstrações de ignorância de ambos a respeito das instituições norte-americanas, apesar das provas do amor extremado que devotam ao Grande Irmão do Norte. O mais preocupante é perceber que, nas escolas em que deixaram de aprender, outros podem estar seguindo a mesma trilha.

Ou − o que me parece improvável − seria o seguinte: sabem como as coisas funcionam por lá, mas optaram por fingir que não sabem. Se sabem, a questão que não quer calar é: por que não procuram replicá-las por aqui? Não poderíamos ser um país melhor, copiando o que haveria de bom acolá, naquele país por eles tão admirado?

Foto: Alan Santos / PR

No contexto do “empurra-empurra” com o Congresso Nacional – que vai se convertendo em grave crise institucional −, saiu-se o presidente da República com esta, em pleno carnaval: “Respeitamos o Legislativo, mas quem executa o orçamento somos nós”. Melhor atribuir a declaração autoritária a um momento de folia momesca do que afirmar que o presidente da República não entende nada, absolutamente nada, de separação de poderes, ou de “checks and balances”, como dizem os norte-americanos.

Nos EUA, respeitar o Legislativo significa observar o orçamento tal como disposto pelo Congresso. De forma impositiva, vale acrescentar.

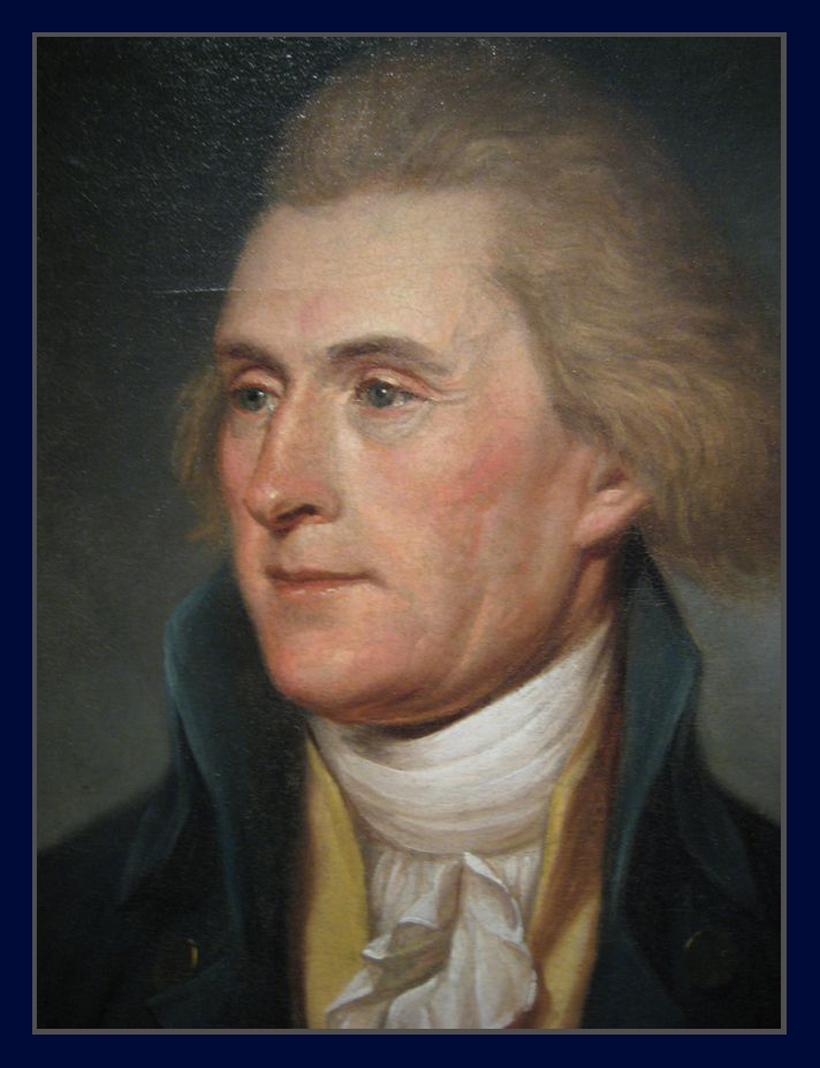

Talvez o chefe do Poder Executivo da União, no Brasil, nada saiba, mesmo, a respeito de uma lei conhecida como “Congressional Budget and Impoundment Control Act of 1974”. Por meio deste diploma legal, o Congresso norte-americano acabou, há quase meio século, com a prerrogativa que vinha sendo exercida desde a presidência de Thomas Jefferson, a partir de 1801, segundo a qual o chefe do Executivo poderia contingenciar rubricas de gastos orçamentários definidas pelo Congresso. No ano seguinte − já lá se vão quarenta e cinco anos − a própria Suprema Corte, ao julgar o caso “Train versus City of New York”, corroborou aquela deliberação congressual: a peça orçamentária deve ser obrigatoriamente executada na sua inteireza.

É importante assinalar que a referida lei permite que o presidente da República solicite ao Congresso o contingenciamento de certos fundos. Mas o pedido presidencial precisa ser aprovado por ambas as casas do Congresso norte-americano num prazo de quarenta e cinco dias.

“Nos EUA, a palavra final,

em matéria orçamentária, é sempre do Legislativo”.

A ausência de manifestação congressual importa a rejeição da solicitação de contingenciamento. Portanto, a palavra final, em matéria orçamentária, é sempre do Legislativo. Repetindo a canção de Chico Buarque, são “ecos de antigas palavras”.

No caso, ecos da Revolução Gloriosa, de 1688. Executar o orçamento nos EUA significa, assim, a administração pública respeitar, obedecer e levar a efeito o que foi traçado pelos parlamentares sobre como, onde e quando gastar o dinheiro amealhado dos contribuintes.

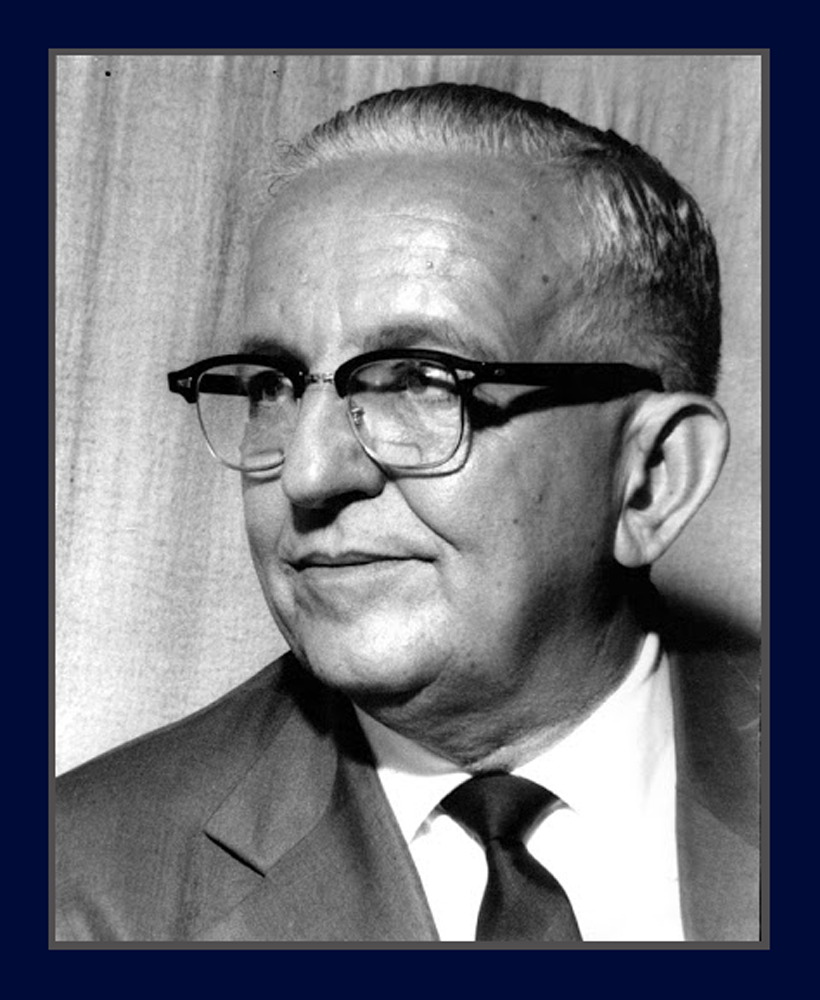

Quando o Senador Antônio Carlos Magalhães apresentou, há vinte anos, a sua proposta de orçamento impositivo (PEC nº 22, de 2000), tomou o “Congressional Budget and Impoundment Control Act of 1974” como referência. Fez algumas alterações, evidentemente.

Por exemplo: diferentemente do que ocorre nos EUA, não autorizou a modificação, pelos congressistas, da proposta do Executivo de quantitativos reservados ao pagamento do serviço da dívida pública; estabeleceu que o silêncio do Congresso Nacional, frente a uma solicitação de contingenciamento vinda do presidente da República, importaria aprovação tácita do contingenciamento. De toda forma, estudou a matéria. Ao contrário dos atuais governantes, ACM, pelo menos, acercava-se de gente que entendia de um tema para aprender como discuti-lo.

Assim como seu conterrâneo, o General Juraci Magalhães, que se tornou embaixador do Brasil em Washington após o golpe de Estado em 1964, ACM não escondia sua admiração pelos EUA. Mas procurava se inteirar bem das realizações norte-americanas, para além das novidades bélicas.

Não creio que o presidente da República procuraria seguir os passos de ACM. Afinal, quando ele − enquanto deputado federal do chamado “baixo clero” − propôs fuzilar FHC, ACM foi uma das poucas vozes a defender, imediatamente, a cassação de seu mandato por ofensa ao decoro parlamentar. Prevaleceu a turma do “deixa disso”. Apreciavam, quem sabe, criar corvos ou incubar ovos de serpente.

Não sei, não. Este escriba não guarda nostalgias. Mas acha que muita gente, hoje, deve ter saudades de ACM. ACM era controverso, provocador, mas inofensivo: não comandava forças armadas

Thales Chagas M. Coelho é advogado e mestre em Direito Constitucional pela UFMG