Obra ambiciosa, Escravidão, de Laurentino Gomes, se propõe a enfrentar em três volumes um dos assuntos mais sensíveis e controversos (talvez porque pouco conhecido) da história do Brasil. Saiu agora o volume I, que vai do primeiro leilão de escravos, em Portugal, em 1444, à destruição do Quilombo dos Palmares, no Nordeste brasileiro, em 1695.

O autor viajou a vários países africanos e, principalmente, leu as melhores obras sobre o tema, que enumera em uma bibliografia com 150 títulos. Este número bastante amplo de livros – que se multiplica em comentários de outros autores neles citados – serviu para a pintura de um vasto painel, detalhado e isento, de matéria que vem ganhando espaço nos debates públicos nos últimos tempos. Um debate em parte ditado mais pela emoção – óbvia em tema tão delicado – do que por informações fidedignas.

Comecemos pelos números que expressam a grandeza daquela que é certamente uma das maiores tragédias humanas, e que talvez só possa ser comparada às duas grandes guerras mundiais. Entre 1501 e 1867, os navios negreiros trouxeram da África para as Américas cerca de 12,3 milhões de cativos em 36 mil viagens. Estima-se que cerca de 1,8 milhão morreu na travessia.

O Brasil foi o país que mais africanos recebeu nos seus portos do Rio de Janeiro (2,2 milhões), Salvador (1,5 milhão) e Recife (850 mil). A imensa maioria dos que vieram para o Brasil saiu de Angola (3,8 milhões) e da Costa da Mina (975 mil).

Detalhe: o traficante que mais remeteu gente para o Brasil foi Francisco Félix de Souza, o Chachá, mestiço nascido na Bahia que, de volta à África, comandou um império escravagista, que teria enviado 500 mil pessoas para o Recôncavo baiano.

Catarina de Bragança

Experiente jornalista, forjado em revista e jornal, bem-sucedido em três outros livros históricos relevantes (1808, 1822 e 1889), Laurentino é um grande contador de causos. Alinha dezenas deles no livro, o que muito facilita a leitura.

Comecemos por um dos mais curiosos, pois remete à luta surda que se trava hoje sobre a questão. Talvez para advertir aos paladinos da justiça retrospectiva, aqueles que adoram aplicar conceitos hoje consagrados – como plena liberdade, defesa dos direitos humanos e proteção da vida e da natureza – em contextos históricos remotos, Laurentino conta o caso de Catarina de Bragança, nascida em 1638.

No final dos anos 1990, portugueses residentes em Nova Iorque resolveram construir uma estátua de bronze de 12 metros para homenagear Catarina, esposa do rei Charles II, da Inglaterra, conhecida por ter levado de Portugal para a Grã-Bretanha o hábito de beber chá. Sua estátua ficaria no Queens, bairro assim chamado justamente por causa dela.

A campanha contra a iniciativa dos emigrantes lusitanos, desencadeada por “ativistas do movimento negro norte-americanos, historiadores, intelectuais e representantes de organizações sociais”, foi, segundo Laurentino, “uma das primeiras e mais bem-sucedidas de um movimento chamado de ‘politicamente correto’, que tem procurado reescrever a história de acordo com comportamento e parâmetros contemporâneos, sem levar em consideração as nuances do passado”. A estátua americana de Catarina foi derretida. Outra, bem menor, foi fundida em Portugal, mas não foi fácil arranjar um sítio em Lisboa onde pudessem colocá-la. Ou melhor, escondê-la.

A acusação contra Catarina era que um terço do seu gigantesco dote de casamento fora dado pelos senhores de engenho e traficantes de escravos do Brasil. Além disso, seu pai, Dom João IV, mantinha uma produção sistemática de escravos num dos seus palácios, a fim de vender as crianças ali nascidas. Por fim, ela seria acionista de uma grande companhia de tráfico negreiro da Inglaterra.

Acusações semelhantes certamente poderiam ser feitas contra todas as figuras destacadas de Portugal, Espanha, Inglaterra ou Holanda da época. O tráfico de escravos era um dos fatores mais importantes da economia mundial, se não o maior.

O eixo que ligou Portugal, Brasil e Angola, durante quase quatro séculos, girou movido pela escravidão. O poder estava em Portugal; as terras, no Brasil; e a mão de obra, na África.

A escravatura não nasce naquele continente nem chega lá com os europeus. Estendeu-se por milhares de anos por todas as partes.

A capturava de escravos

A exploração de escravos era comum na África antes das primeiras ancoragens. Mas só vai assumir essa espantosa e macabra magnitude quando o açúcar se torna o primeiro produto de consumo em massa na história. Onde havia condições ideais para produzi-lo? Nas Américas.

O trabalho de Laurentino descreve com precisão todos os incontáveis aspectos desse fenômeno. Muitos deles melindrosos. Quem ia ao interior do continente africano para obter escravos, quem os levava ao litoral e quem os vendia? Os europeus? Não.

Os traficantes holandeses, ingleses, portugueses, espanhóis, brasileiros e franceses se limitavam aos portos. Morriam como moscas quando penetravam no interior da África. Um exemplo: entre 1575 e 1591 faleceram 1,7 mil europeus em Angola. As mortes em combate não passaram de 400. Ou seja, 75 por cento dos aventureiros foram ceifados por malária, febre amarela e outras doenças.

Como era obtida a gente que padeceria o exílio e o cativeiro? As seis principais hipóteses arroladas por historiadores são: captura em guerra, sequestro, pagamento de taxas ou tributos, quitação de dívidas, punição por crimes, abandono ou venda de crianças.

Nesse aspecto, uma história interessante contada por Laurentino se refere a uma pesquisa que, pelo DNA, detectou a região de onde teriam saído os ancestrais de 150 brasileiros. Um arquiteto baiano, Zulu Araújo, que se considerava iorubá, soube então que descendia de uma comunidade no interior de Camarões. Foi até lá e perguntou ao rei local: “Como nós fomos parar no Brasil?”

A resposta constrangida veio no dia seguinte: “Naquele tempo, o chefe do povo tinha autoridade sobre a vida de qualquer pessoa. Quando alguém cometia algum crime ou era considerado adúltero podia ser vendido porque havia demonstrado que não era uma pessoa digna”.

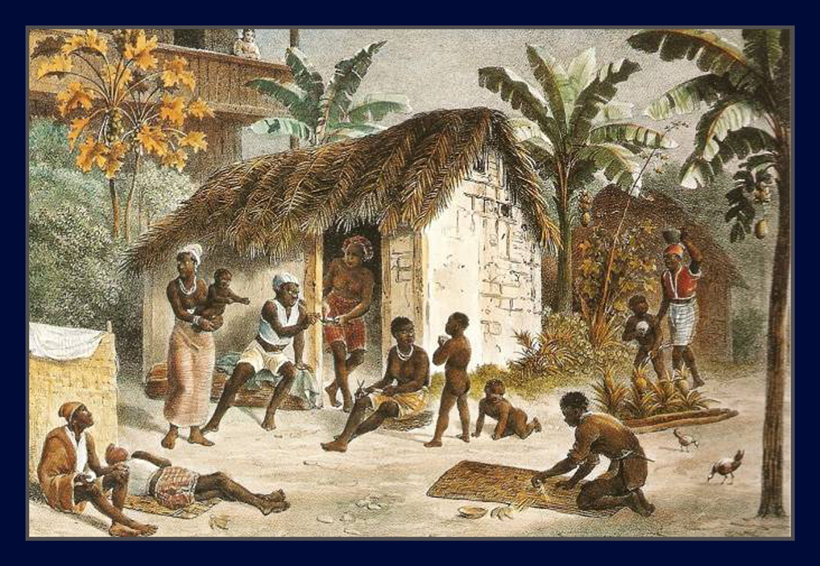

Durante três séculos e meio a economia brasileira girou em torno da escravidão. Não só os senhores de engenho e os plantadores de café possuíam cativos. Nas cidades todos os que tinham alguma posse ou dinheiro adquiriam escravos para os trabalhos caseiros ou para explorá-los em alguma atividade (sapateiros, alfaiates). Escreveu um português, dono de engenho em Pernambuco, no final do século XVI: “Todos os moradores do Brasil vivem, tratam e trabalham com esta gente vinda da Guiné”.

Além da cadeia africana de produção de cativos, Escravidão descreve o transporte nos tétricos navios negreiros, chamados tumbeiros pelo tanto de mortes que ocorriam nessas viagens que podiam durar mais de dois meses; relata a venda dos escravos, esquálidos após essas travessias, nos dantescos entrepostos do Brasil; e registra ainda a altíssima rentabilidade desta “indústria”, que não era exclusiva dos potentados. Havia navios em que os donos da “carga” eram contados em dezenas.

A leitura das 1.500 páginas que terá a trilogia de Laurentino certamente será obrigatória – somada às duas mil páginas de Alberto da Costa e Silva (A manilha e o libambo e A enxada e a lança) – para quem quiser se pronunciar sobre escravidão no Brasil sem dizer grandes disparates.

A tortura

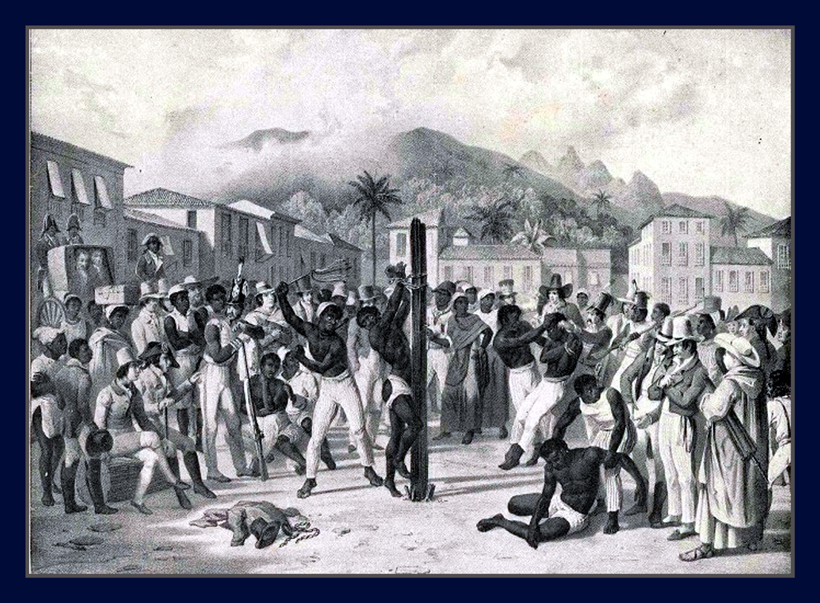

Quando se trata desse tema é impossível não falar dos maus tratos (na verdade, tortura) que os patrões brasileiros impunham a seus cativos. Eram crueldades inimagináveis que escandalizavam os estrangeiros que nos visitavam.

A tortura mais horrenda – a de um escravo faminto que havia roubado açúcar – é descrita pelo holandês Dierick Ruiters que esteve no começo do século XVII no Rio de Janeiro:

“Seu senhor, ao saber do ocorrido, mandou amarrá-lo de bruços a uma tábua e, em seguida, ordenou que um negro o surrasse com um chicote de couro. Seu corpo ficou, da cabeça aos pés, uma chaga aberta, e os lugares poupados pelo chicote forram lacerados a faca. Terminado o castigo um outro negro derramou sobre suas feridas um pote contendo vinagre a sal”.

Escreveu o jesuíta Manuel Ribeiro da Rocha, que esteve na Bahia, em meados do século XVII: “Há homens tão inumanos que o primeiro procedimento que têm com seus escravos e a primeira hospedagem que lhe fazem… é mandá-los açoitar rigorosamente, sem mais causa que a vontade própria de o fazer assim (…) e o de serem temidos e respeitados”.

Alguém dado à cinematografia poderia dizer, para sintetizar Escravidão, que se trata de uma obra com raros mocinhos, incontáveis bandidos e milhões de vítimas.

Alguém inclinado às letras poderia lembrar uma novela intitulada O coração da treva – escrita em inglês por um polonês e que se passa no interior da África – cujo arremate, nas palavras de Kurtz, é um dos mais famosos da literatura mundial: “O horror! O horror!”

—

Escravidão (Volume I)

Laurentino Gomes

Globo Livros, 479 páginas