1964: golpe, contragolpe, movimento, revolução ou contrarrevolução? Este episódio histórico teve tantos momentos que serve para tudo.

Como na canção folclórica “A Velha a Fiar”, a partir de março daquele ano desencadeou-se uma sucessão de golpes, movimentos, revoluções e contrarrevoluções, embutidos um no outro, que mais parece um cardápio histórico do que um episódio único. Vamos desfiar.

Não foi um acontecimento único nem uma coisa só. Muita água passou por debaixo da ponte entre o telefonema do general Olímpio Mourão Filho, então comandante do 12º Regimento de Infantaria de Juiz de Fora, para o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, na tarde de 31 de março de 1964, desencadeando os acontecimentos, até chegar ao ex-presidente general João Baptista Figueiredo deixando o Palácio do Planalto pela porta dos fundos na manhã de 15 de março de 1985.

Antes era o caos

Antes era o caos. Dúzias de conspirações permeavam o ambiente político. Era uma penca de conspirações.

À frente, um objetivo que se revelava inalcançável: a eleição de um novo presidente da República. Não deu tempo de chegar lá.

Pouco mais de um ano antes do pleito, o governo caiu e se formou esse quadro que hoje provoca tanta polêmica. O que derrubou o presidente João Goulart foi um golpe? Ou o quê?

Antes do golpe, o governo deposto estava com um grande problema: tinha uma eleição pela frente, mas seus principais candidatos eram inelegíveis. Os nomes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) estavam impedidos: o pré-candidato mais forte, Leonel Brizola, era cunhado do presidente da República. Tentava uma reforma constitucional para tirar esse empecilho, a célebre campanha “Cunhado Não é Parente, Brizola Presidente”.

O outro nome seria do próprio chefe do governo, mas a reeleição era proibida. Tentava-se uma reforma argumentando que Goulart fora eleito vice-presidente, podendo, então, se reapresentar. Sem chance.

O terceiro nome (que poderia ser engolido pela esquerda), do ex-presidente Juscelino Kubitschek, do PSD, parceiro de Jango, também tinha grandes problemas naquela altura, pois havia sérias e vigorosas acusações de corrupção em seu governo, com superfaturamentos na construção de Brasília (depois do golpe, o nome de Juscelino turbinou, mas aí é outra história).

Na direita brilhava um nome fortíssimo, o do governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda, da UDN, apresentado como o implacável algoz do ex-presidente Getúlio Vargas. A ponto de ser alardeado, na época, como causador virtual da morte do ex-ditador gaúcho. Um herói das oposições.

Não obstante o plano dos dois grupos civis fosse chegar ao poder por eleições, o vocábulo “golpe” estava na boca de todos. A direita acusava a esquerda de estar em vias de implantar no País uma república comunista financiada pelo ouro de Moscou

A esquerda denunciava a participação efetiva e escancarada, na política interna, da embaixada dos Estados Unidos, com seu adido militar, coronel Vernon Walters, e um embaixador ativíssimo, Lincoln Gordon, o que levou o humorista Millôr Fernandes a fazer uma piada de que se deu muita risada.

“Chega de intermediários, Lincoln Gordon para presidente”, dizia Millôr lançando o nome do chefe da missão diplomática norte-americana. A guerra fria estava nas ruas no Brasil. Não podia dar certo. No fim, venceu a direita.

Feijoada política

Mas, afinal, por que tanta discussão acadêmica sobre a qualificação histórica do episódio? Isto vem da variedade de grupos que atuavam em paralelo, cada qual produzindo seus fatos que, vistos de hoje, parecem uma mesma coisa. Mas não foi assim.

Na direita, havia muitos grupos, e todos chegaram mais ou menos juntos na derrubada do governo Goulart. Daí a confusão.

O grupo mais consistente, articulado com os americanos e com as chamadas classes produtoras, era liderado pelo então governador Carlos Lacerda. Esse segmento, como os demais, tinha um braço militar.

Os udenistas (militantes da União Democrática Nacional, a UDN) articulavam-se com o grupo mais sofisticado do Exército, o pessoal ligado à Escola Superior de Guerra, a ESG. Esse segmento tinha à frente o marechal Oswaldo Cordeiro de Faria, militar e político famoso, lendário, veterano da Coluna Prestes, um dos chefes do movimento tenentista que fez a Revolução de 1930, comandante da Artilharia da Força Expedicionária Brasileira na Campanha da Itália.

Como político, fora governador dos estados do Rio Grande do Sul e de Pernambuco. Dessa vertente, tida como intelectual e refinada, composta de generais egressos da Sorbonne (como chamavam a ESG), faziam parte o general-guru Golbery do Couto e Silva, fundador do SNI, e o então Chefe do Estado Maior das Forças Armadas, general Humberto de Alencar Castello Branco.

Todos veteranos de guerra. Aliás, da linhagem de generais que tomou o poder.

Quase todos com passagem pelos campos de batalha no front europeu. Este era o grupo mais forte. Mas havia muito outros.

Onde está Minas?

Um desses tinha como braço militar o general Mourão, de Juiz de Fora, que se articulava com um rival de Lacerda, o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, também da UDN, mas candidato a candidato. Naquele clima, Magalhães conspirava e, quando soube que Mourão iria atacar o Rio de Janeiro, emitiu um manifesto guerreiro, antecipando-se a seu rival e autodenominando-se chefe civil da “Revolução”. Aí já começa a confusão semântica que vem até nossos dias.

Entretanto, ninguém sabia ao certo o que aconteceria, tanto que o repórter político do Jornal do Brasil, Carlos Castello Branco, o legendário Castelinho, sabendo do levante em Juiz de Fora telefonou para seu amigo, o escritor Otto Lara Resende, que estava em Belo Horizonte assessorando Magalhães.

Fez, então, a pergunta óbvia: “Otto, como está Minas?”. Sem entender a pergunta, mas procurando ganhar tempo, Otto Lara cunhou a frase que é símbolo da mineiridade até hoje: “Minas está onde sempre esteve”.

Então aí começa uma sucessão de fatos que produziram esta grande confusão acadêmica sobre a natureza do episódio político-militar. Afinal de que se tratava? Vamos então relembrar aqueles dias e os acontecimentos.

Começa como “revolução”

Mourão desdobra suas tropas na BR-050 (na época Rodovia União e Indústria) para atacar o Rio de Janeiro. Então, temos uma “Revolução”, no léxico que valeu até 1940, quando revolução era um movimento para derrubar um governo pela força das armas (Revolução Pernambucana (1817), Revolução Farroupilha, Revolução Federalista, Revolução de 1930, dentre outras). Ninguém contesta essa denominação.

Daí para a frente mudou; atualmente, revolução são movimentos nem sempre armados (vide golpe de Hugo Chávez) capitaneados pela esquerda. Desavisado da mudança, Magalhães chamou a quartelada de revolução.

Enquanto isto, sabedor que o general Mourão marchava com seu 12º RI para tomar o Rio de Janeiro, os oficiais do Rio entraram em ação. Estando o ministro da Guerra (hoje, comandante do Exército), Jair Dantas Ribeiro, gravemente dolente, entubado na UTI do Hospital Militar, um general de quatro estrelas, o mais antigo do Exército, decide assumir o comando da força terrestres.

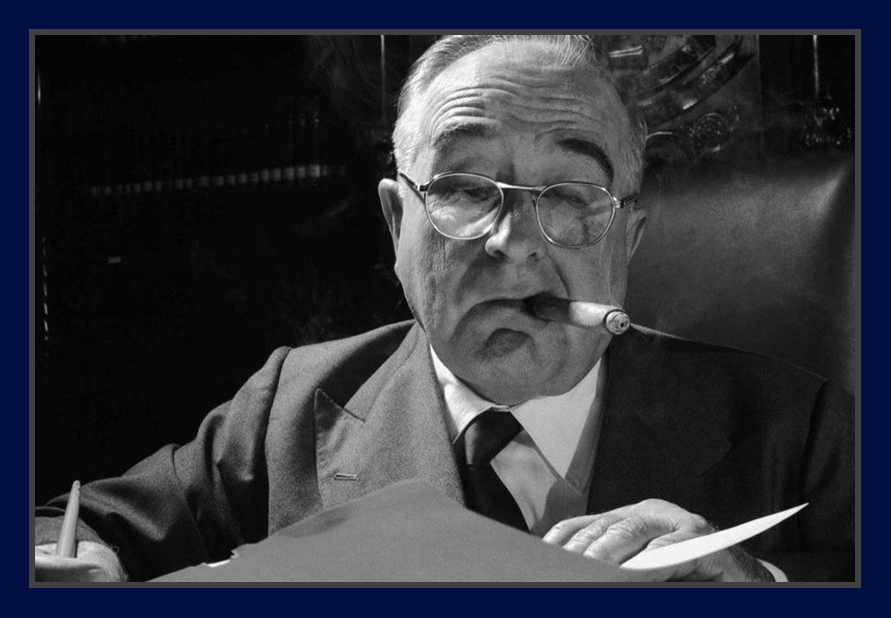

Arthur da Costa e Silva, que pilotava um birô no terceiro andar do Palácio Duque de Caxias, chama seu auxiliar, o coronel Mário David Andreazza, sobe para o último andar, senta-se à mesa do ministro e começa a dar ordens. Assim, assume a chefia do processo, intitulando-se chefe da Revolução (olha aí o uso indevido do vocábulo), encabeçando um grupo dali em diante chamado de Linha Dura.

Uma manobra dessa natureza, dentro do palácio, configura-se como “golpe”. Estava dado o golpe. Até aqui, ainda no dia 1º de abril, estavam em curso uma revolução e um golpe.

Mas não parou aí. Vendo o movimento de fato consumado do general Costa e Silva no Rio de Janeiro, no sentido de empolgar o poder, os políticos, em Brasília, alinhados com os generais da ESG se mexeram rapidamente. No mesmo dia, o presidente do Senado e do Congresso, senador Auro de Moura Andrade, do PSD de São Paulo, reuniu as duas câmaras e declarou vago o cargo de presidente da República, acusando João Goulart de ter deixado o País sem a necessária licença legislativa.

Na mesma hora, convoca-se o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, também do PSD paulista, que assume a presidência. O deputado deu um golpe de mestre ao nomear o general Costa e Silva ministro da guerra. Estava configurado um movimento civil e militar, no figurino dos historiadores.

Eleição do sucessor

Quando chegou à capital para sentar-se na poltrona do titular do ministério da Guerra, Costa e Silva deparou-se com a situação de ser de direito o ministro do governo que assumia nos termos da vacância do cargo de presidente da República, pois não havia vice-presidente.

Mazzilli, de pronto, convocava eleições indiretas, nos termos da Constituição vigente, e, pasmo, Costa e Silva viu-se na posição de ministro da guerra do governo interino. Ainda repercute a primeira reunião do presidente provisório com seu ministro militar: “Como está meu ministro da guerra?”, perguntou Mazzilli, ao que Costa e Silva retrucou: “Sou o chefe de uma revolução”.

Não adiantou, ficou falando sozinho. Militares e civis do grupo da UDN liderado por Carlos Lacerda já tinham se apossado das rédeas institucionais. Fez-se uma convenção de araque, foi registrada a candidatura do general de exército Humberto Castello Branco, então chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, cargo imediatamente abaixo do ministro.

Naquela confusão não se prestou muita atenção no vice-presidente. Como vice-presidente, foi eleito indiretamente, na mesma chapa, o deputado federal José Maria Alkmin, do PSD de Minas Gerais.

Só depois de eleitos os candidatos e proclamados os resultados, reconhecidos pela Justiça, os novos dirigentes perceberam que havia um jabuti no galho da árvore. Alkmin era o braço direito de Juscelino Kubitschek, ministro da Fazenda e líder na Câmara, ambos de JK. O mais fiel aliado do pré-candidato que poderia enfrentar e talvez vencer Lacerda nas urnas. Foi um escândalo.

Rompe-se a legalidade

Outro problema. Os chefes militares então, foram, alertados de que tendo derrubando João Goulart, o presidente deposto não mais seria inelegível, podendo ser habilitado a candidatar-se por algum tribunal, pois estava fora do limite de reeleição. Pior ainda: Leonel Brizola não seria mais inelegível, pois com a queda do cunhado deixava de ser parente. Era demais.

Foi assim que os chefes militares e os políticos civis lacerdistas decidiram então meter a faca a cortar de vez as ameaças de restauração getulista. Então a vaca foi para o brejo.

Com tal vice e a nova situação eleitoral o golpe/movimento/revolução perdia efeito prático. Reunidos, líderes civis e militares decidiram deixar os pruridos para lá e tiraram o facão da bainha.

Declarou-se instaurada a “contrarrevolução”. Emitiu-se um Ato Institucional e saiu-se a decepar cabeças de adversários. Estava rompida a legalidade.

Bem, daí para frente é a história conhecida: golpe atrás de golpe. Instalou-se a ditadura, com as garantias remanescentes caindo aos poucos, até chegar ao Ato Institucional nº 5, em 1968, que fechou o Congresso e deu plenos poderes ao chefe do governo, configurando a ditadura.

Desde a tomada do poder pelas armas por Getúlio Vargas, em 1930, quando o então chefe da revolução declarou-se com toda a letras, “ditador”, que não havia outro brasileiro que enfaixasse em suas mãos os três poderes. Costa e Silva teve esse lugar na História.

Depois do AI-5 ainda houve o Pacote de Abril, embrulhado pelo presidente Ernesto Geisel, antes do início para valer da abertura. A ditadura militar teve seu ponto de inflexão na Anistia, que, entretanto, foi um ato legislativo regular.

Daí em diante, o regime autoritário foi perdendo musculatura, até o Congresso rasgar a lei da fidelidade partidária para eleger Tancredo Neves e José Sarney ao arrepio do regimento interno, no Colégio Eleitoral. Foi o contragolpe.

Ao fim e ao cabo chegou-se ao ponto de, nestes dias, vermos os derrotados em 1964 entrarem na Justiça para censurar as comemorações do 31 de Março, data oficial do início daquele processo. Como diz o ditado: “Quem ri por último ri melhor”.