Durante os anos mais duros do regime militar, o controle sobre os meios de comunicação era feroz. Havia muitas imposições – as implícitas eram as mais complicadas de obedecer, porque ninguém sabia quais eram – aos editores e redatores de política dos jornais.

Leia também: Memórias de um “jornalista político” (2)

Desobedecer a uma restrição não escrita, ou seja, desconhecida, era muito perigoso. Podia significar a perda do emprego e do correspondente salário.

Mas, nas redações de Brasília, me arrisco a dizer, quase todos nós éramos contra a ditadura militar. Quando recorro ao “quase” é para lembrar que também havia quem concordasse com o governo da época.

Bem menos numerosos, em geral eram sujeitos mais discretos porque não era fácil apoiar publicamente um regime que só sobrevivia graça aos “casuísmos” (espertezas jurídicas) que inventava a cada eleição.

Os comunistas desalinhados

O certo é que lá pelas tantas, com o regime militar caindo pelas tabelas, acabamos descobrindo que muitos dos nossos coleguinhas eram ligados a partidos políticos dos quais ninguém ousava dizer o nome.

Em Brasília, talvez por peculiaridades geográficas ou do clima, havia muita gente alistada em uma agremiação comunista de um pequeno e pobre país europeu que não era alinhado nem a Moscou nem a Pequim.

Durante anos me perguntei por que meus muitos amigos que militavam naquele partido clandestino nunca me convidaram para me juntar a eles na luta contra o capitalismo. Afinal, eu era muito próximo de vários deles.

Nas noites de sexta e sábado, passávamos horas e horas nas mesas do Beirute – o bar dos malucos da cidade, artistas e jornalistas, principalmente – traçando loiras geladas e quibes e discutindo bobagens.

E atravessávamos ainda mais horas juntos nas manhãs de sábado e de domingo – sob um sol escaldante, sem recorrer à ajuda do bronzeador de urucum (não havia à época nenhum tipo de filtro solar ou bloqueador) – disputando turbulentas partidas de futebol de salão, uma atrás da outra, trocando coices e xingamentos pesados, no Clube de Imprensa.

Se finalmente torno pública essa mágoa que arrasto comigo há quatro décadas (meus camaradas jamais confiaram em mim a ponto de me convidarem para participar de suas secretas e subversivas aventuras políticas), é porque ainda espero uma explicação convincente.

A doce vingança de um traído

Naqueles anos remotos, quando tomei conhecimento dessa traição, logo me veio o consolo. Minha doce vingança era a certeza plena que eles jamais tomariam o poder.

Entrincheirados todas as noites no Beirute – ou nos outros muitos valhacoutos etílicos da categoria -, eles jamais teriam disposição ou forças suficientes para, num certo amanhecer, tomar de assalto o poder em Brasília.

Roguei uma praga: vencer a ressaca cotidiana seria o desafio maior de todos eles.

Um tempo sem Google

Informação relevante: o Beirute, principal fortim da contestação, era o nosso refúgio nas noites de final de semana. Ali, invariavelmente, numa era sem Google, se descobria que festas estavam ocorrendo na cidade e onde. E para elas nos dirigíamos depois que o bar fechava, passada meia-noite, quando começavam a piscar insistentemente todas as lâmpadas e os garçons trocavam as bandejas pelas vassouras e varriam os retardatários.

A talvez mais importante fortaleza

Já que estamos falando dos principais baluartes ocupados pelos resistentes jornalistas de Brasília no quarto final do século passado, é importante mencionar o Boldo.

Era um estabelecimento meio boteco meio barraco que funcionava sorrateiramente nos fundos – e sob o beneplácito – do Sindicato dos Jornalistas.

Era ali que, do final da tarde em diante, a preços acessíveis a todos os bolsos, os redatores e repórteres mais sequiosos do Jornal de Brasília ou do Correio Braziliense se dessedentavam.

Como muitos trabalhavam até tarde, as visitas podiam se multiplicar até um número entontecedor, especialmente nas noites de votação que entravam pela madrugada no Congresso Nacional.

Como as cadeiras eram poucas e os fregueses sempre estavam com pressa, no Boldo bebia-se mais de pé, diante do balcão, que sentado. Ingeria-se ali a inevitável cervejinha e infusões das mais variadas ervas aromáticas curtidas em licor de cana.

Noite fechada, molhavam a palavra no Boldo tanto redatores empenhados na busca de um título forte quanto repórteres encalhados na redação de uma matéria carne de pescoço.

Não darei nomes, mas não estarei mentindo quando afirmo que a Editoria de Esportes do Jornal de Brasília destacava-se entre as comunidades que mais frequentavam aquele recinto de espairecimento.

Como se sabe, escrever todo dia sobre a invariabilidade do futebol é algo que exige muita energia calórica.

Presto aqui, nesta passagem, minha homenagem a uma das figuras mais queridas de todos nós, Otoni, o Velhinho, que editava as páginas desportivas. Era um dos mais idosos do jornal embora naquela época tivesse uns dez anos menos que tenho hoje.

Um grito sacode uma assembleia

Vamos a uma história desse bar que sumiu quando edifícios modernosos começaram a avançar sobre o então bucólico – e até mesmo rural, por que não? – Setor de Indústrias Gráficas.

Certa noite, no começo dos anos 1980, início do degelo da ditadura, ocorreu uma assembleia geral dos esforçados trabalhadores do Correio Braziliense.

O tema era ao mesmo tempo pesado e delicado: discutia-se a possibilidade da decretação de uma greve geral.

Oradores inflamados – verdadeiros revolucionários, alguns barbados como cubanos – se revezavam à frente da massa agitada.

Lá pelas tantas pede a palavra um companheiro de voz mansa, parece que dado às musas, praticante da arte da deusa Calíope. Eis que ele, antecipando a correta modernidade vocabular e genérica de nossos dias, lascou:

– Membros e membras do Sindicato dos Jornalistas de Brasília!

Um grito angustiado explode no fundo da assembleia:

– Membras, não! – esbraveja um robusto e veterano redator carioca do Correio. – Depois dessa, vou pro Boldo!

O furo no final da matéria caudalosa

Voltemos à pacata Editoria de Política do Jornal de Brasília, tema central deste nosso ensaio.

Certa vez um dos nossos principais repórteres, Marcelo Auler, foi passar um final de semana no Rio de Janeiro, sua cidade de origem.

Mas Marcelo – um implacável perdigueiro, como chamávamos os repórteres realmente vocacionados – jamais concedia folga a essa coisa estranha chamada notícia.

Pois bem, era um sábado e eu estava de plantão na Editoria. Lá pelas oito da noite, como sempre, eu estava louco para trocar o jornal por um boteco.

Foi então que começou a cair no telex a extensa reportagem que o Marcelo havia feito naquele mesmo dia na Cidade das Maravilhas.

O espaço que havíamos deixado na página já desenhada, para o texto do Marcelo, era de quarenta linhas.

Na sala do telex, suando frio, eu observava o trepidante desenrolar da reportagem do Marcelo, cada vez mais caudalosa, interminável.

Em certo momento, tomei uma drástica decisão. Contei as primeiras quarenta linhas e passei a régua no papel que escorria da máquina. Em outras palavras: tesourei a matéria no tamanho exato em que ela caberia na página.

Mas a reportagem, enfatizo, continuou a jorrar, imparável.

Colei o texto numa lauda, bolei um belo título e mandei o material para as oficinas. E corri para o Beirute.

A sorte do jornal e dos seus leitores é que naquela noite quem chefiava a plantão era o maranhense José Negreiros, profissional competente, meticuloso ao extremo.

Pois bem, depois que saí do jornal, o paciente Negreiros pegou a jiboia inteira e a leu de cabo a rabo. Duzentas linhas!

Foi assim que ele descobriu que, no seu último parágrafo, aquela reportagem simplesmente adiantava o nome do homem (engenheiro e matemático Israel Klabin) que em breve seria indicado – numa época sem eleições nas capitais e cidades estratégicas – prefeito do Rio de Janeiro.

Foi furo nacional no dia seguinte!

Até hoje tenho pesadelos com aquela interminável reportagem escorrendo pelo telex! Acordo suando. E, angustiado, me pergunto: será que não havia algum sinal do furo nas linhas de abertura?

Matando a pau o Peixe vivo

Final de 1978 ou começo de 1979, a cobertura da “campanha eleitoral” do general João Figueiredo foi entregue pelo Jornal de Brasília ao repórter Beto Stefanelli, paulista nascido em Adamantina, mas criado na Vila Formosa, zona leste da capital.

Certo e infausto dia, Beto foi a Ouro Preto onde o general encrenqueiro, para variar, se desentendeu com os estudantes locais.

No primeiro dia de sua estada na cidade, num certo evento, Figueiredo foi obrigado a ouvir os universitários mineiros cantarem músicas (chamadas então “de protesto”) de autoria de Chico Buarque.

No dia seguinte, em outro evento na mesma cidade, os estudantes entoaram “Peixe vivo”, canção folclórica, antiga, espécie de trilha sonora de JK em suas aparições públicas e que é hoje o hino informal da cidade de Diamantina, berço de Juscelino.

Essas informações chegaram íntegras ao Jornal de Brasília, onde um redator que nada sabia de música – comprou seu primeiro toca-discos aos 40 anos, por exigência dos filhos – resolveu sintetizar os acontecimentos. E, na matéria assinada por Beto, escreveu: “os estudantes de Ouro Preto cantaram músicas de protesto, entre as quais o Peixe Vivo, de Chico Buarque”.

Durante anos e anos, Beto Stefanelli – conhecido por antecipar nas peladas do Clube da Imprensa o estilo “enceradeira”, popularizado depois por Zinho – teve que aguentar muita gozação pelo seu “desconhecimento” do rico folclore musical brasileiro.

Uma confusão internacional

Cometi uma outra grande burrada quando, não sei por que cargas de areia, trabalhei um dia na Editoria de Internacional.

No final da tarde, um senhor de forte sotaque francês liga para a Redação e pede para falar com o redator que havia editado uma tal matéria.

Era eu o cara. Peguei o telefone e o senhor me disse mais ou menos isso:

– Meu amigo, sou da Embaixada do Haiti. O nosso país quase nunca sai no seu jornal. Deveria ter saído hoje na manchete, mas o senhor não permitiu.

– Como assim? – eu quis saber.

– Leia com atenção a notícia publicada.

Foi o que fiz.

No dia anterior havia mesmo ocorrido um sismo tenebroso no Haiti, mas eu, sempre apressado, havia feito um título que atravessava o alto da página:

“Terremoto devasta o Havaí”.

A desidratação dos verbos curtos

Trabalhando por cinco anos na Editoria de Política me tornei, creio, um razoável produtor de títulos. Não era brilhante, mas era rápido, porque estava sempre pronto para correr para casa, onde, dia sim, dia também, havia um livro meio lido me esperando.

Tornei-me especialista em 3 de treze. Ou seja, títulos de três linhas com treze caracteres por linha. Sabia desidratar todos os verbos: dá, vê, diz, crê, fala, traz, cita.

A lição número 1 a ser aprendida por um redator era: editores odeiam títulos que saem na primeira tentativa.

Os editores da época não acreditavam em nada que não exigisse sofrimentos tremendos. Ou seja, achavam que os redatores deveriam necessariamente gastar muito tempo e energia para encontrar o título exato.

Daí decorreu que nós, redatores, inventamos uma estratégia para enfrentar esses editores cricris.

Se um bom título vinha de primeira, nós o jogávamos, de imediato e discretamente, para dentro da gaveta.

E fazíamos duas ou três versões vagabundas, que entregávamos ao editor. Que, obviamente, as recusava.

Por fim, passados quinze minutos, resgatávamos o título engavetado e o entregávamos ao editor.

– Agora sim! – exclamava ele.

Um título memorável

Por falar na sutil e sublime – embora desconhecida – arte da titulação, me ocorre agora o único título que eu guardei na memória. Foi feito pelo Cláudio Cunha, um gaúcho bigodudo formado em Santa Maria da Boca do Monte.

Mal chegava à redação, Cláudio Cunha pegava uma lauda e com ela tratava de limpar criteriosamente sua mesa. Depois sentava-se de um jeito estranho, quase deitado na cadeira, com as pernas enfiadas debaixo da mesa. Falava pouco, mas lembro de uma expressão que ele usava toda vez que tratávamos de um cretino: “Mas que sujeitinho mais alcaide!”.

Pois bem, no dia em que morreu o delegado Sérgio Fleury, um dos mais destacados chefes do aparelho de repressão do Estado, vítima de um infarto, ao passar de um embarcadouro para o seu iate, Cláudio Cunha cunhou:

“Um passo em falso mata Fleury”.

Detalhe: numa época em que quase todos bebiam cerveja ou caipirinha (só os caciques de jornal tinham munição para enfrentar os escoceses), Cláudio Cunha sempre aparecia nas nossas festas com uma garrafa de vinho, Chateau Duvalier, branco.

O assaltante que levou um fora

Agora me ocorre falar do Antônio Arrais, repórter que cobria a Presidência da República para O Globo, amante de música norte-americana (não sei se de blues ou de jazz, ou se de ambas) e leitor fanático de livros policiais.

Nos nossos encontros no Beirute, trocávamos dicas de novelas policiais, que ele conhecia bem mais que eu. Foi o Arrais quem me iniciou na leitura de Raymond Chandler. Ele tratava seus livros com tanto carinho e cuidado, mal abrindo as páginas, que depois eles pareciam nunca terem sido abertos.

Arrais foi, em certa época, um dos mais conhecidos clientes do Beirute. Ali bebia seus tantos chopes e era famoso por ser ranzinza de marca maior.

Como não dirigia, certa noite ele pegou carona com uma colega. No caminho, a motorista parou o carro diante de um prédio para que desembarcasse uma outra passageira, que ia no banco de trás.

Foi então que se apresentou na janela do banco do carona, no qual Arrais estava sentado, um assaltante de arma em punho, exigindo grana.

Reza a lenda que o Arrais, que era míope, não viu a arma do sujeito e simplesmente empurrou o braço dele para fora de carro, ao mesmo tempo em que o devastava com uma tempestade de palavrões pronunciados no mais furibundo – e gutural! – pernambuquês.

Esmagado pela fuzilaria verbal, humilhado, o pobre assaltante foi forçado a abandonar, correndo, a cena do crime.

O aquário dos grandes predadores marítimos

Toda Redação que se prezava tinha um “aquário”.

Em que consistia esse aquário jornalístico?

Era uma determinada área da Redação, em geral quadrada, protegida por paredes de vidro e disposta estrategicamente em um ponto do qual era possível abarcar com o olhar a incessante movimentação de todos os peixes pequenos: redatores e repórteres, focas e estagiárias.

Dentro do aquário, portanto, ficavam só os grandes predadores marítimos, os tubarões.

Ali refugiados – protegidos da pestilenta fumaça dos muitos tabagistas, defendidos do matraquear incessante das máquinas de escrever e, principalmente, inalcançáveis a todos os chatos e puxa-sacos da Redação – eles podiam levar adiante o seu divertimento que era criar uma narrativa (da política nacional e mundial, da economia, da arte e do esporte) para aquele dia que estava morrendo.

Dois cariocas discretos e silenciosos

Seguindo a linha errática da minha memória, vou falar de dois dos nossos mais marcantes chefões do Jornal de Brasília.

Houve uma época, creio que foi no final dos anos 1970, começo dos 1980, que o JBr (essa era a sigla) atingiu seu auge. Fazíamos então um jornal bem melhor que o inimigo, o Correio Braziliense.

Mas nunca pudemos ultrapassá-lo nas bancas porque ele era o dono do maior caderno de classificados da cidade.

Nessa época, o cara que mandava chover na Redação era o André Gustavo Stumpf e o seu braço direito era o Francisco Baker.

Eram dois cariocas que nada tinham do estereótipo da gente daquela terra: pessoas que sempre falam alto, que contam aos berros suas vidas na fila do banco, que cantam vantagem porque nasceram em uma cidade que um dia foi maravilhosa, que deslizam nos esses e derrapam nos erres.

Mais alemão nascido em Petrópolis que menino do Rio, André falava baixo. Quanto mais baixo ele falava mais ficava claro para nós que ele estava puto dentro das calças com alguma merda que havíamos feito.

André ganhou, em 1979, um Prêmio Esso com o trabalho que fez, com Merval Pereira, sobre a sucessão de Geisel. Depois de integrar o grupo que criou a Isto É, se mandou para Washington e lá obteve seu mestrado em Jornalismo.

Baker, como o nome indica, era um fleumático lorde inglês de voz mansa e movimentos suaves em meio a uma multidão de gritões que gesticulavam mais que italianos ao telefone. Ninguém conseguia entender o que um sujeito com aquele nível de civilidade estava fazendo naquela Redação quase sempre à beira de uma explosão histérica.

Baker, que fala inglês, francês, espanhol e sueco, depois de ser assessor de Imprensa de Itamar Franco, foi escolhido – num concurso com gente de todo mundo – Assessor de Imprensa do FMI.

O azar do partido que tinha dois Carlos

Para encerrar o expediente de hoje, vou contar uma que apresentei quando, brevissimamente, ocupei uma vaga na reportagem de política.

Algum repórter devia estar de férias. Aí um chefe (cá entre nós: um irresponsável) me mandou cobrir o Congresso.

O bipartidarismo havia acabado há pouco. Fui encarregado de acompanhar o recém-criado Partido Popular (PP), de Tancredo Neves, que tinha dois Carlos na sua liderança na Câmara: Carlos Wilson (Pernambuco) e Carlos Santana (Bahia). Um era o líder, o outro era o vice-líder.

O que eu fiz?

Entrevistei longamente um deles e, ao escrever o texto na lauda, simplesmente lancei o nome do outro.

Assim, no dia em que o jornal publicou a longa entrevista, um deputado (o que não me concedeu entrevista nenhuma) agradeceu imensamente aquela publicação, com foto e tudo, que ele de fato não merecia; já o outro, aquele que fora de fato entrevistado…

PS: Esta crônica não seria uma joia do jornalismo memorialístico se não tivesse sido submetido ao buril de três revisores dotados de olhos de lince: os jornalistas José Antônio Vieira da Cunha e Cezar Motta e o bacharel em Direito e maratonista aposentado Guto (Carlos Augusto) Cazarré.

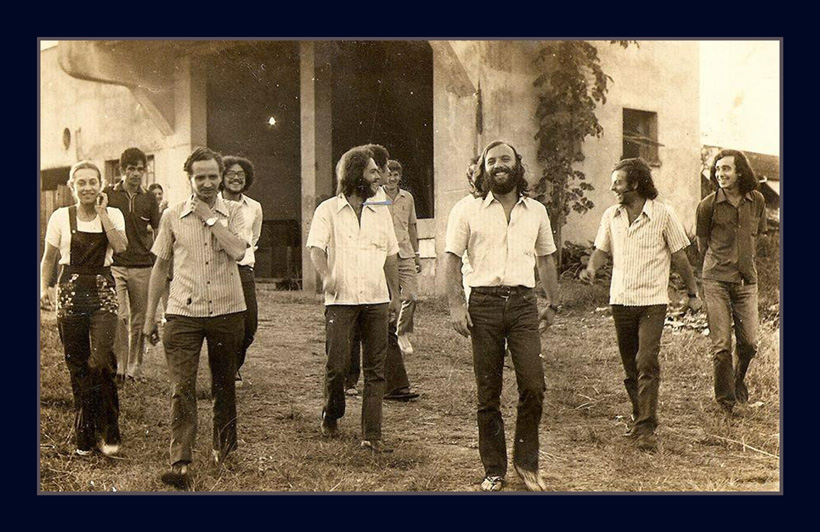

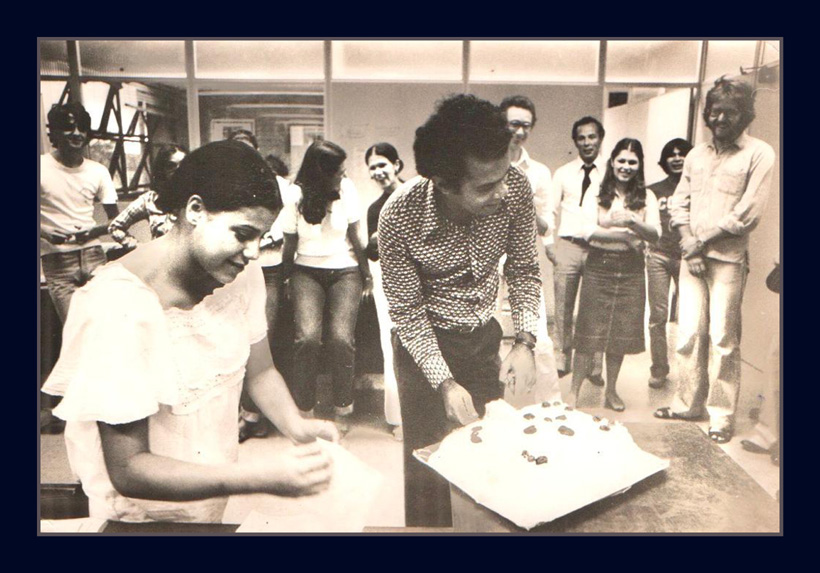

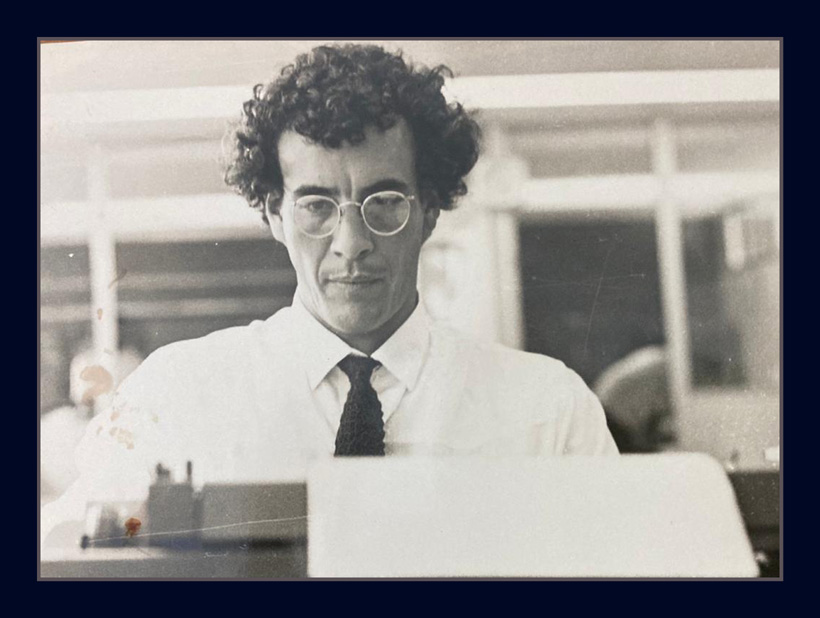

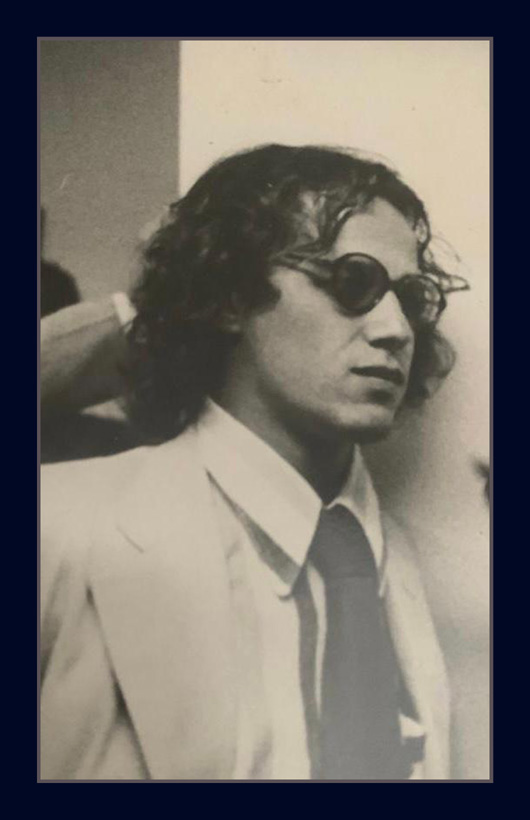

* As fotos que ilustram este artigo são dos arquivos pessoais de Francisco Baker, Beto Stefanelli, Mario Medaglia e Lourenço Cazarré.

– Lourenço Cazarré, jornalista e escritor, é autor dos romances Kzar Alexander, o louco de Pelotas, A misteriosa morte de Miguela de Alcazar e A longa migração do temível tubarão branco