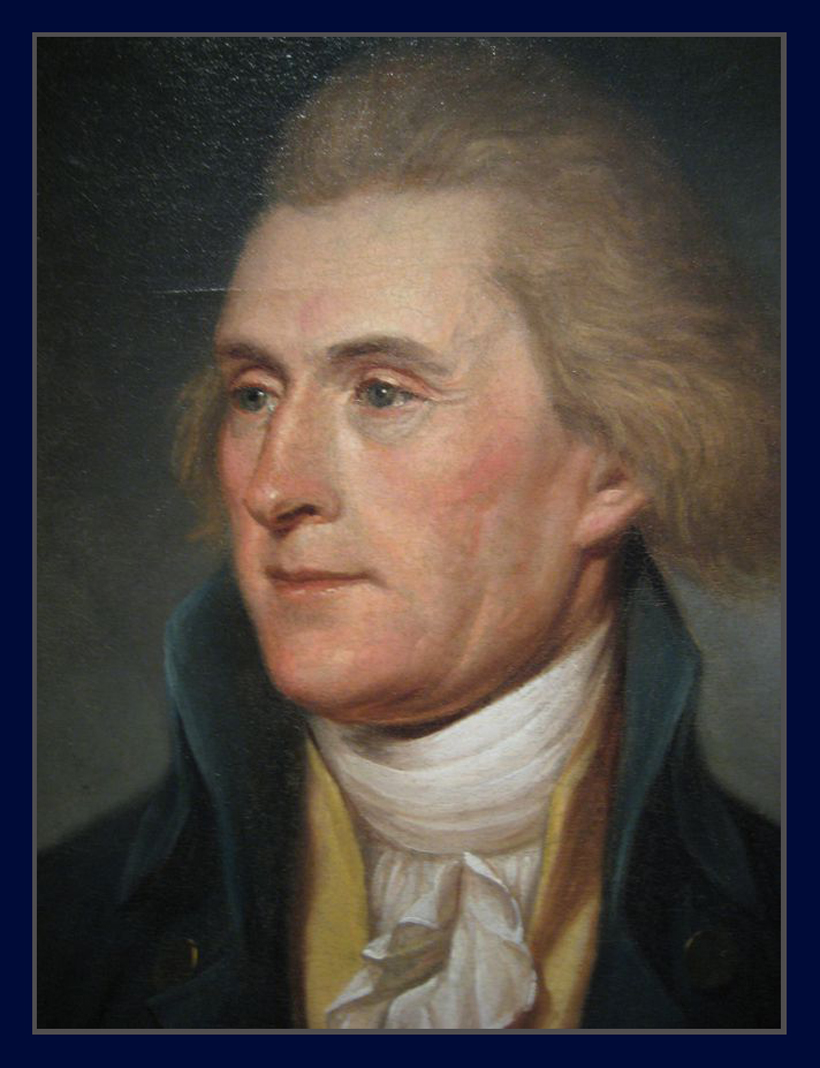

É provável que o presidente da República já tenha ouvido falar de Thomas Jefferson. Mas é bem possível que, a despeito de seu empenho − valendo-nos de expressão cunhada por Carlos Menem − por “relações carnais” com os EUA, pouco saiba a respeito da vida daquele que foi o terceiro presidente norte-americano.

Jefferson era o avesso do atual presidente da República. Em seu discurso inaugural, em 4 de março de 1801, como chefe de Estado, o ilustre virginiano, pronunciou enunciados que soariam estranhos ao atual ocupante do Palácio do Planalto. Um “manifesto comunista”, talvez. Falou, dentre outras pérolas que, infelizmente, a limitação de espaço não permite aqui repetir, em “supremacia da autoridade civil sobre a militar”.

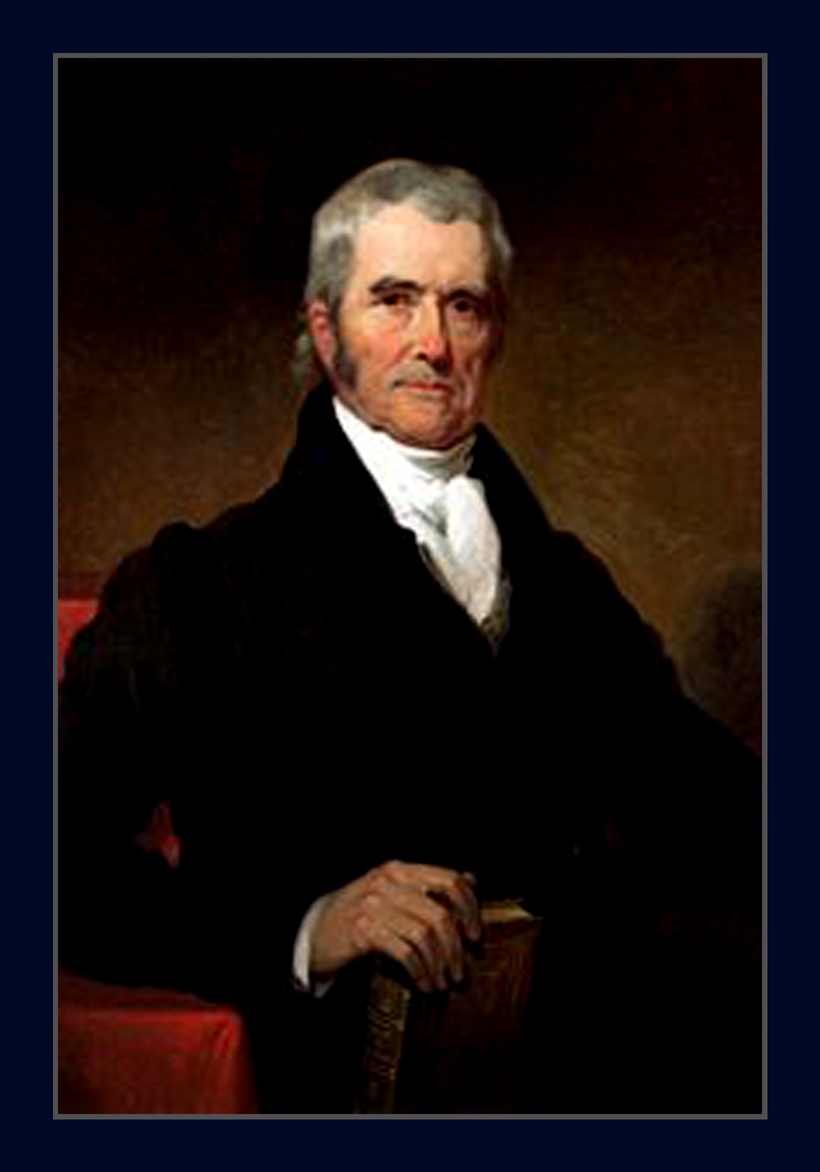

Mas, curiosamente, há um traço comum a Jefferson e ao chefe do Poder Executivo federal no Brasil: a obsessão por defenestrar “duas pessoas” da magistratura. No caso de Jefferson, tratou-se de dois juízes da Suprema Corte: Samuel Chase e John Marshall. Para Jefferson, seus oponentes federalistas haviam preparado, antes de sua posse, uma casamata de resistência a suas políticas no Poder Judiciário e os citados magistrados seriam expoentes dessa oposição na Suprema Corte. A estratégia de Jefferson – muito semelhante ao que se passa por aqui – consistia em, primeiro, obter do Senado a declaração do impeachment de Samuel Chase para, depois, investir contra John Marshall, que era o presidente da Suprema Corte.

A especial aversão a Marshall decorria do fato de esse ter introduzido no ordenamento jurídico norte-americano o precedente do judicial review of Legislation and Executive Conduct , que hoje conhecemos, comumente, como o controle de constitucionalidade de atos normativos e administrativos pelo Poder Judiciário. Essa posição foi expressa no julgamento do caso Marbury v. Madison (1803), que Jefferson tomou como usurpação de poderes pelos juízes.

Apesar de gozar de maioria entre os senadores, Jefferson não conseguiu derrubar Chase porque o quórum constitucional de votos favoráveis à cassação (dois terços dos senadores) não foi alcançado. E, curiosamente, nos debates, no curso do processo de impeachment, para efeito de crítica a Chase, os senadores jeffersonianos elogiavam, em contraponto, a conduta de Marshall, que vinha a ser o inimigo maior a ser abatido, na visão de Thomas Jefferson.

No frigir dos ovos, prevaleceu o resultado do jogo dentro das quatro linhas da Constituição. Chase continuou no cargo, Jefferson sequer cogitou de propor o impeachment de Marshall, e o judicial review espalhou-se mundo afora como uma das garantias inafastáveis do Estado Democrático de Direito. O jurista Manoel Gonçalves Ferreira Filho nos lembra, oportunamente, que “o controle de constitucionalidade surgiu nos Estados Unidos, sob uma Constituição que não o prevê expressamente. Todavia, pôde Marshall, em decisão célebre, deduzir de seu sistema esse controle e reconhecer pertencer ele ao Judiciário”. Como explicaria ainda o juiz Charles Evans Hughes, da Suprema Corte, “estamos sob uma Constituição, mas a Constituição é o que os juízes dizem que ela é”.

Jefferson perdeu a partida. Mas não deixaria de reconhecer a supremacia da Constituição. Afinal, naquele discurso inaugural, acima mencionado, havia se comprometido com “a preservação do governo geral em seu pleno vigor constitucional, como uma retranca para nossa paz interna e segurança no exterior”.

Nem por isso, porém, Jefferson foi derrotado. Elegeu-se para um segundo mandato, fez o seu sucessor (por sinal, o réu naquela célebre ação Marbury v. Madison) e incorporou aos EUA cerca de um terço de seu atual território, sem que “seu” Exército tenha dado um único tiro. Mandou registrar em seu epitáfio apenas o seguinte: “Autor da Declaração de Independência, do Estatuto da Virgínia para a Liberdade Religiosa e pai da Universidade da Virgínia”.

É certo que o presidente da República jamais extrairá alguma lição da vida de Thomas Jefferson. Mas ela é exemplo a ser seguido e seiva que nutre a luta, no Brasil, por um Estado Democrático de Direito, regido por uma Constituição.