Morreu a Rainha Elizabeth II.

A notícia estava redigida, mas há um sentimento generalizado de perda que corresponde a sua presença no imaginário universal desde o fim da II Guerra Mundial, ainda antes de ser rainha. Tinha sido preparada para a função, mas isso não diminui o extraordinário esforço para exercê-la com a contenção e a disciplina necessárias ao Reino Unido.

Ela deixa o exemplo de que o dever com o Estado passa, muitas vezes, à frente do comportamento pessoal. É o que chamei de liturgia do cargo — e que procurei também cumprir com rigor. Para isso é preciso compreender que a chefia do Estado é a face exterior do cerne das nações, que é a soberania. Se da chefe de Estado se tem, como mostrou a Rainha, uma imagem de serenidade e paciência, de compromisso com o povo, de respeito pelo governo, se forma um paradigma que atravessa o tempo, que garante a permanência da união da sociedade de que fala Hobbes no Leviathan.

Mas a Rainha Elizabeth não foi apenas a modelar chefe de Estado que marcou uma era. Foi também uma pessoa que soube formar uma família, superando a infatigável rede de maldizer, intrigas, gossip, fakenews que, se espalhando por toda a Terra, nascia dos tabloides ingleses, reis do sensacionalismo. Pouco importando se com ou sem alguma base de realidade, o direito à privacidade nunca existiu para a família de Elizabeth Alexandra Mary. Foi preciso que, ao contrário da submissão ao bem comum que marcou sua chefia de Estado, usasse um pulso firme e um grande sentido de comando para superar esta guerra.

Imensamente rica, a Rainha Elizabeth nunca pareceu se deslumbrar com sua riqueza. As imagens que ficam, depois de passar por essa nuvem de desinformação, são de uma mulher que gostava dos grandes espaços dos Highlands escoceses, de sua casa de Balmoral — sua, não da Coroa inglesa — e de seus cachorros, cavalos e jipes. Com esses convivia desde que aprendera mecânica para servir durante a Grande Guerra.

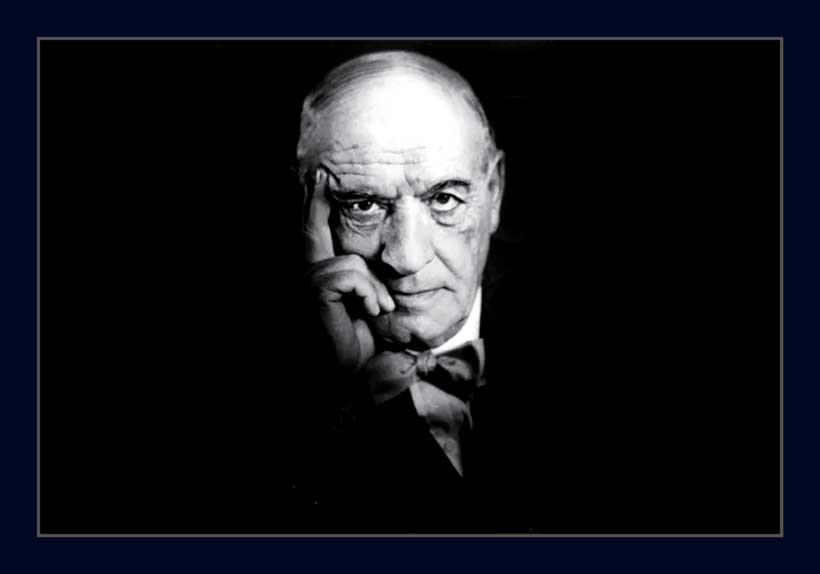

Estive duas vezes com a Rainha. Nas comemorações do Bicentenário da Revolução Francesa, quando Mitterrand teve a gentileza de, no banquete oficial, colocar-me a sua esquerda enquanto à direita colocava o Príncipe Charles, trocamos algumas palavras, de que guardo sua declaração de que no Brasil a força da natureza era sentida acima da presença do homem. Os retratos não conseguem representar a sensação de autoridade e tranquilidade que passava.

Quando ficamos muito velhos, passamos a ter uma visão dos acontecimentos com um distanciamento que não é uma relativização do tempo ou uma desconsideração com a História. É antes um sentimento de que, bons ou maus, eles passam, deixando para o “tempo futuro” — como dizia Eliot — apenas o fato de serem “tempo passado”. Os julgamentos, então, são menos importantes que as lições que deixam: a do agir correta ou incorretamente, a de ser bom ou ser mau, a de cumprir ou não cumprir com o seu dever.

O homem é o homem e suas circunstâncias, diz Gasset. A Rainha Elizabeth I foi uma extraordinária figura em tempos extraordinários. Contemporânea de Shakespeare, John Donne, Thomas Hobbe, Francis Bacon, coube a ela tornar a Inglaterra uma potência mundial. A Rainha Elizabeth II viveu outros tempos: o Reino Unido se recuperava com dificuldade da calamidade da guerra, o império se esfacelava, a dívida com os americanos parecia impagável. E, sobretudo, ela não governava.

Mas a Rainha fez mais que governar. Ela foi o símbolo em quem se miraram os britânicos para superar os desafios e permanecer entre as grandes nações do mundo.

Deus guarde a Rainha.

— José Sarney é ex-presidente da República, ex-senador, ex-governador do Maranhão, ex-deputado, escritor da Academia Brasileia de Letras